ハービー・ハンコックやエスペランサ・スポルディングなど新旧の大物たちと華々しい共演歴を重ねながら現代ジャズのメインストリームで活躍を続けるリオ―ネル・ルエケ。アフリカ各国の音楽のみならず、ブラジル音楽などにも精通しながら独創的なフレーズを自在に奏でるギターワークで圧倒してきた彼の最新リーダー作『Gaia』は、これまでになくロックな一面も垣間見せたアグレッシヴな仕上がりとなっている。そんな彼が今年2月にトリオでの来日公演を果たし、そのタイミングでインタヴューを決行。35拍子や19拍子(!)といった複雑なリズムも随所に多用しつつ、現代ジャズのファンのみならず、アフリカ音楽やキャプテン・ビーフハートを好むロック・フリークまで唸らせるであろうマジカルな境地を示した新作についての話から、一転して洒脱な女性ヴォーカリストとのコラボや音楽的なルーツなど、たっぷりと話を訊いた。

――最新作『Gaia』は、あなたがバークリー音楽院で学んでいた頃から一緒にやってきたマッシモ・ビオルカティ(ベース)とネーメト・フェレンツ(ドラムス)とのトリオによる久々の録音です。ロバート・グラスパーをプロデュースに迎えた前作『Heritage』(2012年)とも、以前のトリオ録音ともかなり異なるタッチの作品になりましたね。

「マッシモとネーメトとはもう16年間も一緒にやってきているので、彼らを想定して曲を書いたし、音楽的な土台を共有できている2人と作っていけたのがまず大きかったと思う。他のメンバーとだと、もっとリハーサルなどに時間がかかってしまったんじゃないかな。彼らとは内面的なコミュニケーションも取れているし、何をすべきかという点もお互いに理解し合えているから」

――マッシモはスウェーデン出身のイタリア系、ネーメトは東欧のハンガリー、そしてあなたは西アフリカのベナン出身と、とても多国籍な組み合わせですけれど、このトリオの魅力を改めて聞かせてください。

「最初に3人で一緒に演奏した瞬間から、自然なケミストリーが感じられたんだ。それは世界でもっとも優れていると言われる人たちと一緒にやったとしても、必ずしも得られるとは限らないもので、いい影響も与えてくれるし、このトリオで演奏していると常に何か特別なものを引き出してくれる。〈内面時計〉も同じものが共有できていて、まるで1人の人間が演奏しているかのようなサウンドになるんだ。それに、僕はネーメトを通して東ヨーロッパの音楽からも多大な影響を受けてきたし、マッシモのルーツの西ヨーロッパの音楽にも、僕はイタリアやフランスのレコードをたくさん持っていた父親を通して子供の頃から親しんできた。お互いにアメリカの音楽だけじゃなくて、結婚式で演奏されるような(トラッド色の強い)音楽に親しんで育ってきた点も共通していたね」

――今作ではあなたのトレードマークのひとつであるヴォーカルを一切取っていないし、楽曲もかなりロック~ブルース色の強い展開を見せるものが多いです。また、リズムのアプローチや曲展開も変則的なものが多く、アフリカ音楽やブラジル音楽などの要素もストレートには打ち出さず、それらがよりジャンルレスかつオリジナルな形で入り混じった音を志向しているように思いました。そのあたりの変化について聞かせてもらえますか?

「そう。まったくその通りの作品で、僕からはそれ以上に説明することがなくなってしまったけれど(笑)。今回のアルバムでは、僕の中にあるいろんなジャンルの要素やスタイルを反映していて、特にロックからの影響はこれまでになく強く出ていると思う。ヴォーカルを入れなかったのは意図的なことで、今回のようなディストーションなどを多用した歪んだサウンドに自分の声が乗っている音というのは、あまり想像できなかったんだ。前作の『Heritage』もエレキ・ギターを中心に弾いていた作品だったけど、もっとオーガニックなタッチだったから、合うと思って自然と歌も加えていたけれどね」

――リーダー作として今回新たに試みた点を挙げると、どこになりますか?

「ディストーション・ギターだね。ここまでロック的なアプローチを表に出したことは、過去のアルバムではなかったし。これまでと違うことをやろうというのが、まず作品を作る前提としてあったよ。やってみたいと思うことは、まだまだたくさんあるからね」

――これまでのリーダー作もそれぞれに異なるタッチの作風でしたけれど、1枚1枚で達成できてきた点などを改めて聞かせてもらえませんか?

「ブルー・ノートから一番最初に出した『Karibu』(2008年)はほとんどの曲でナイロン弦のギターを弾いたアコースティックな作品で、次の『Mwaliko』(2010年)ではもっとアコースティックとエレクトリックが共存したものにしようとしていた。で、前作『Heritage』ではほとんどナイロン弦を弾かずにエレクトリック寄りになったけど、今回はさらに7~8割がディストーションをかけたサウンドでよりアグレッシヴな音に挑戦した。その時その時に書いている曲やテーマに左右されるので、次はどうなるかわからないけど」

――アルバム・タイトルの〈Gaia〉は大地や地球を司るギリシャ神話の女神の名ですが、ベナン出身でアフリカの伝統音楽やアフロ・ポップをルーツに持ちつつも、そこだけに留まらないグローバルで多面的な音を奏で続けるあなたの音楽性そのものにも通じるタイトルだと思いました。このタイトルにした理由は?

「もっと他のアフリカの神話などから引用しても良かったんだけど、今回のアルバムに収められたすべての曲が、タイトルも含めて〈ガイア〉というテーマに沿って作られたもののように思えたんだ。もし自分に娘が生まれたらガイアという名前にしてもいいと思うくらいに、言葉の響きも美しいし」

――曲によってはジミ・ヘンドリックスを彷彿とさせるラウドでブルージーなものや、インストのポスト・ロックを思わせる楽曲すら飛び出してきて驚きましたが、もともとロックもよく聴いていたんですか?

「もちろん。ジミ・ヘンドリックスにはとても影響を受けて、ベナンにいた頃にも耳で聴いてコピーして弾いたりしていたよ。でも、結局はジミヘンのように弾くことはできないし、僕もそう弾こうとはしていなかったから、単なるその時の影響でしかないけどね。音符上は同じように弾くことができたとしても、音の背後に込められたエネルギーがまったく違うから、誰も彼と同じようには弾くことはできないんだ」

――ギター・プレイ面では、時にアヴァンギャルドな電子音のような音色まで発するエフェクト使いも、既存のギター・シンセなどとは異なるかなり独創的で未来的な響きを獲得してきていますが、理想としているサウンドなどはあるのですか?

「理想としている音というのは特にないんだけど、常に新しいと思うサウンドや手法は追求しておいて、例えば火山の音に感銘を受けてそれをギターで表現したいと思った時に、そのなかから瞬間的に合うものを使っていくという感じかな。単にイイなと思う手法などを闇雲に使っていくというのではなくて。あと、大事にしているのは組み合わせ。例えば、ある曲が自分に火を連想させるものならば、水を連想させる要素は使わないとか」

――『Gaia』の最後では、ビージーズが77年に大ヒットさせた“How Deep Is Your Love”を、曲後半にルンバ・コンゴレーズやンバクァンガといった多彩なアフリカ音楽のリフが次々に飛び出す祝祭的なアレンジで取り上げています。

「この曲はまさに父のレコード棚にもあって、親しんできた曲。愛について歌われた曲で歌詞もメロディーも好きだし、ガイアから与えられている愛に応えて地球を守っていかなければいけないという作品のテーマにも沿うから取り上げたんだ。ただ、原曲とはちょっと違ったアプローチにしてみようということで、前半は4分の15拍子で演奏していて、後半はダンサブルな4拍子に転じてアフリカ各地のさまざまな音楽スタイルをギターで紹介している。アフリカには15拍子の音楽はあまりないからね(笑)」

――『GAIA』とちょうど同時期にリリースされた、あなたが全面的に参加したブラジル出身の女性歌手のルシア―ナ・ソウザによる最新作『Speaking In Tongues』(2015年)についても聞かせてください。ドラムスにケンドリック・スコット、ハーモニカにスイス出身のグレゴア・マレ、ベースは盟友のマッシモと、ブラジル~アフリカ~北米(アフロ・アメリカン)~ヨーロッパが入り混じった多国籍で変則的な5人編成で、かなりスリリングなセッションだったのでは?と思うのですが。

「ルシア―ナの夫でもあるラリー・クライン※もプロデュースで関わって、グレイトなセッションだったよ。優れたプロデューサーというのは、事前にあまり余計な情報を与えずに、その場で生まれてくる最高のものをしっかりと聴き取って引き出してくれる。ルシア―ナが書いてきた楽曲は、どれもシンガーならではの個性が強く出たものだったけど、タイトル通りに(〈Speaking In Tongues〉=異言を語る、の意)具体的な歌詞を付けて歌った楽曲はレナード・コーエンの詞を取り上げた2曲だけだったのも素晴らしかった」

※ジョニ・ミッチェルの元夫で、マデリン・ペルーやリズ・ライトなどの作品を手掛けてきた名プロデューサー

――グレッチェン・パーラトの初期作品や、最近ではエリザベス・シェパードやインド系新人歌手のカヴィ―タ・シャー(Kavita Shah)など。あなたが関わる女性ジャズ・ヴォーカリストの作品はどれも秀逸でハズレがなく、何かのマジックがかかるのかと思うほどなのですが(笑)。女性ヴォーカリストとのコラボの際に留意している点はありますか?

「ありがとう(笑)。デュオかバンドかという編成にもよるけれど、音の空間を活かしていくということはいつも意識している。音の空間に入り込んでいってそこで何かをプレイするのは簡単なことだけど、空間そのものを活かすのはとても大事でありながら難しいことで。自分が何をやりたいかではなくて、その音楽が示してくれている方向性というか、どこに導こうとしているのかを重要視しているよ。あとは僕自身が歌を歌うこともあって、そのシンガーがどういうアプローチを取りたいと考えているのかがよく見えることがあるので、そこは常に尊重してレコーディングに臨めているかな」

――ここからは、あなたのアフリカ音楽のルーツについて聞かせてください。ジャズに傾倒する前は、ベナンでルンバ・コンゴレーズを演奏するバンドに在籍してギターを弾いていたりしたそうですが、お気に入りのルンバのギタリストは誰ですか?

「とても好きだったのはタブー・レイ・ロシュロー。ギタリストならディブロ・ディバラとか、もちろんフランコも。古い世代のルンバ/スークースの音楽家が特に好きだったね。さっき話した“How Deep Is Your Love”の後半の部分は、ルンバのギター・プレイヤーたちから受けてきた影響がとても強く出ている」

――ルンバ以外のアフリカ音楽は、どのあたりを聴いて育ちましたか?

「もっとも大きな影響を受けているのは、やっぱりフェラ・クティ。他ではキング・サニー・アデや、セネガルの打楽器マスターであるドゥドゥ・ンジャエ・ローズなど。ベナンの音楽もたくさん聴いて育ってきたよ」

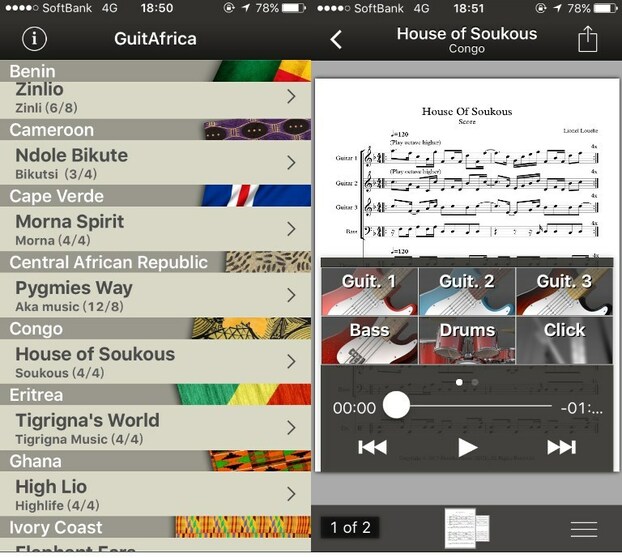

――iPhone/iPadでアフリカの多様なギター・スタイルが学べる〈GuitAfrica〉というアプリも制作されていますよね。

「そうなんだよ! アフリカ各国の主な音楽スタイルを取り上げていて、いまでは23か国のものまで完成している。それでもまだアフリカにある国の半分しか取り上げられていないけれど。ピグミーや南アフリカのズールーの伝統音楽とか、ギター・サウンドではないものもすべてオリジナルの曲を書いてギターで習得できるようにしていて」

「(アプリを再生して)コレは3本のギターを重ねているけど、ミュートしたりキーやテンポを変えたりして自在に練習できるようにしてあるんだ。譜面を見て覚えることもできるし、それぞれの国の基本的な情報もクリックすると読むことができる。アフリカでは音楽は口頭で伝えられていくから、その過程でリズムや旋律が変化していってしまったりするんだけど、こうして譜面も起こしてちゃんと残しておけば、誰もがギターを使ってアフリカ音楽を学べるようになると思って作っているんだよ」

――最後にあなたの祖国のベナンの音楽について聞かせてください。ベナン出身の音楽家といえば、現行のアフロ・ポップをリードするアンジェリーク・キジョ―、優れたシンセ奏者/プロデューサーとして70年代後半から数多くの作品に関わってきたウォーリー・バダルーなどがいますが、あなたも含めてどこかコスモポリタンな方向性を示す人も多い印象があります。

「そうだね。ベナンの音楽そのものがあまり広く知られていない理由は、国内にさまざまな方言があってそれぞれに固有の音楽を形成していて、ジャンルやスタイルもちょっと複雑だからだと思うよ。セネガルのサバール(太鼓)のような共通の楽器もないので」

――でも、キューバには〈アララー〉と呼ばれるベナン由来の伝統音楽が存在したり、ヴ―ドゥー教の起源もベナンだったりして。とても興味深い点が多い音楽ですよね。あなたの音楽に根付いているベナン的な要素などについても聞かせてもらえれば。

「例えば、僕は歌う際にあまり歌詞を乗せたりしないけれど、言葉を乗せる際には母国語のひとつのフォン語などで歌うようにしている。いまキューバの話が出たけど、かつて奴隷制の時代にハイチやキューバに渡ったヨルバ人は、ナイジェリアとベナンに跨る地域で生活いていてもともとは同じ国で同じ文化を共有していたし、その反対の影響も重要だと思う。奴隷制が終わった後にカリブ海やブラジルで生活してきた人々が故郷に戻り、それぞれの国の音楽や言葉、食べ物を持ち込んでいて、例えば僕の母親の姓はモンテイロというポルトガル由来のもので、彼女の出身地の村では誰もポルトガル語が話せないのにポルトガル語の伝統曲が歌い継がれていたりするんだ(※ベナンはフランス語圏)。そんな部分まで含めて、僕の音楽のなかにはさまざまな形でベナンの影響が反映されていると思うよ」