「GLOCAL BEATS」(共著)、「大韓ロック探訪記」(編集)、「ニッポン大音頭時代」(著)のほか、今夏には新刊「ニッポンのマツリズム」を上梓するなどこれまでに多くの音楽書に携わり、ラジオ番組にも多数出演。世界の音楽とカルチャーをディープに掘り下げてきたライター/編集者/DJの大石始が、パワフルでオリジナルな活況を呈するアジア各地のローカル・シーンの現在進行形に迫る連載〈REAL Asian Music Report〉最新回をお届けします! 今回は2000年代以降おもしろいことになっているという〈アジアのジャズ〉をテーマに、大石氏が編集部スタッフにレクチャー。ぜひ視聴しながら読み進めてくださいね。 *Mikiki編集部

日々変化しているアジアの音楽界。そのなかでもかねてから根強い支持層が形成され、2000年代以降、独自の表現が生まれているのがジャズ界隈のシーンだ。もちろん一部の地域を除いてはいまだ〈シーン〉といえるまでの大きなムーヴメントになっていないところも多いが、それゆえに何が出てくるかわからない楽しさがある。

というわけで、本連載のナヴィゲイターである大石始がMikiki編集部の加藤直子&高見香那に、〈アジアのジャズ〉をテーマに緊急レクチャー。どんどんおもしろくなりつつあるアジアのいまを探ってみよう。

スカルノ大統領の息子のバンドなども! 東南アジアのジャズ・アクト

大石始「まずですね、〈アジアのジャズ〉と一言でいってもいろんなタイプのものがあって、当然簡単には説明しきれないわけだけど、物凄くざっくり分けてしまうと……〈欧米のスタイルに則ってやっているもの〉もしくは〈自分たちのアイデンティティーを意識したもの〉と分けられると思うんですね。〈欧米のスタイル〉といってもそこにはストレートアヘッドなものもあれば、フリー/アヴァンギャルドやフュージョン、現行ジャズに影響を受けたもの、エスノ・フュージョンみたいなものもある。で、そんななかでもいろんなものが混在していて、なかなかおもしろいことになってるのがインドネシアです」

加藤直子「インドネシアといえば、ガムラン的なものか、イックバルをはじめとするポップス系しか知らないかも! 国自体も決して小さくはないので、いろんな音楽があるとは思うんですけど……」

大石「そうよね。そもそもインドネシアは伝統音楽/ポピュラー・ミュージックの層が厚いということもあって、なおかつクロスオーヴァーが進んでる。その象徴みたいな人が、73年バリ島生まれのバラワンというギタリスト。この動画はガムランのオーケストラとの共演ライヴです。ジョン・マクラフリンのシャクティ的な文脈でのジャズというか、バラワンがとにかく物凄いバカテクで、ガムランとユニゾンでどんどん突っ走っていくんです」

大石「この人はバリの伝統文化に近いところで生まれ育ったらしいんだけど、後にスコーピオンズやディープ・パープルに影響を受けてギターを始めたそうなんですよね」

加藤「確かに、佇まいからプレイからメタル経由な感じがあります」

大石「で、ハード・ロックを通過した後にオーストラリアのシドニーの音楽学校でジャズの教育を受けてる。そうした背景が全部この音には出てると思うんですよね」

加藤「シャクティ的ではあるけど、周りを置いてけぼりにして突っ走るギター・ソロに、この人ならではのヤバさがありますね(笑)」

大石「そうそう。途中なんかタッピングで弾きまくるんだけど、技術の凄まじい無駄遣い感(笑)」

高見香那「フフフ(笑)。こういうクロスオーヴァー的なものってインドネシアは多いんですか?」

大石「ジャズに限らず、多いですね。そもそもインドネシアは70年代からガムランなど伝統音楽の要素を採り入れたプログレッシヴ・ロックの歴史がある国で、このバラワンもその流れで捉えることもできるんだと思います。これはインドネシアン・プログレの歴史的名作とされているグル・ジプシーの77年作収録曲。バラワンの世界観とも通じるものがあると思います」

加藤「おー! これもおもしろいですね。プログレッシヴなんだけど、絶妙にローファイな感じがたまらない!」

高見「激好みです……レコードで手に入れたい。ちょっと調べたらスカルノ大統領の息子(デヴィ夫人との子供ではない)のバンドなんですね」

大石「そうなんです(笑)。で、現代のインドネシアン・ジャズ界でバラワンと双璧をなすギタリストが、柳樂光隆さんや吉本秀純さんも紹介されていたデワ・ブジャナという人。この人はギギっていうロック・バンドのギタリストなんだけど、パット・メセニーのバックも務めるアントニオ・サンチェス(ドラムス)やベン・ウィリアムス(ベース)とも『Hasta Karma』(2015年)というアルバムを残してます。このライヴのバックはインドネシア人が務めてるんだけど、デワ・ブジャナのプレイそのものにはパット・メセニー的な雰囲気もある」

加藤「フランク・ギャンブルっぽい感じもある。強烈なのを聴いた後なので、失礼ながら……こういう真っ当なフュージョン・ギタリストもいるんだと安心しました(笑)」

高見「この人もジョン・マクラフリンを尊敬しているみたいですね。インドネシアはこういうフュージョン的な音をやってる人は多いんですか?」

大石「多いですね。ジャカルタで開催されている〈ジャワ・ジャズ・フェスティヴァル〉は毎年20万人もの観客が訪れるというアジア有数の巨大ジャズ・フェスで、それぐらい層が厚いということですよね」

加藤「海外アーティストはどういう人たちが出るんですか?」

大石「2016年は(ネット上のインフォメーションを読み上げながら)スティング、ロビン・シック、ハイエイタス・カイヨーテ、バッドバッドノットグッド、シェウン・クティ&エジプト80、オルケスタ・ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ、パティ・オースティン、ラリー・コリエル、東京スカパラダイスオーケストラ、キャンディ・ダルファー……なんだかすごいね(笑)」

加藤「いわゆるジャズだけじゃなく、もうそういうレヴェルのフェスなんですね。行ってみたいな」

高見「海外アーティストだけじゃなく国内アーティストももちろん出るんですよね?」

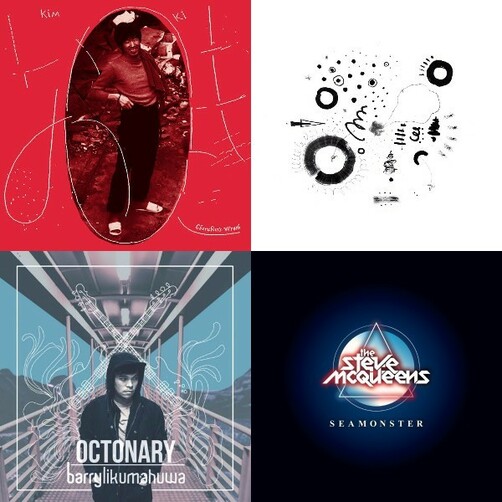

大石「もちろん。じゃあ、そんな〈ジャワ・ジャズ・フェスティヴァル〉の常連アーティストの曲を聴いてみましょうか。LLWというバンドでも活動してるベーシスト、バリー・リクマフワの“Tabula Rasa”という曲です」

加藤「へえ、カッコイイですね。ゴージャスで洗練されたジャズ・ファンク、インコグニートみたいな雰囲気もあるし。ヴォーカルの雰囲気も含めて、Suchmosあたりが好きな人にも聴いてもらいたい感じですね」

大石「そうそう、洗練されてるんですよ。少し前までだったらアジアのいなたさをおもしろおかしく楽しむような聴き方が日本でもよくされてたと思うんだけど、少なくともメジャー・フィールドでは欧米と変わらないクォリティーのものがいくらでもあって、バリー・リクマフワみたいなものも決して珍しくないんです。最初のバラワンもそうだけど、海外で音楽教育を受けてきたミュージシャンも多いし、テクニック的にも申し分ない。というか、バカテクすぎて困っちゃうぐらい(笑)」

加藤「ベチベチ言わせてますもんね(笑)。自己主張がすごい」

高見「〈ジャワ・ジャズ・フェスティヴァル〉みたいなフェスってアジアでは多いんですか?」

大石「多いんですよ。シンガポールで行われている〈シンガポール・ジャズ・フェスティヴァル〉も大きなジャズ・フェスで、今年はハイエイタス・カイヨーテやバッドバッドノットグッド、テイラー・マクファーリンが出てる。現行のおもしろいところがラインナップされてるフェスですね」

高見「巨大なジャズ・マーケットがアジアにあったんですね」

加藤「シンガポールはスティーヴ・マックイーンズというバンドがカッコイイですよね。インコグニートのブルーイのセルフ・レーベル(スプラッシュ・ブルー)からアルバムを出してるバンドで、2015年の〈SUMMER SONIC〉にも出演しています。ネオ・ソウル・バンドと言われてますけど、どちらかというとジャズ寄りかな。ホセ・ジェイムズっぽい雰囲気もあって。女性シンガーはエリカ・バドゥっぽいと話題になったりしましたね。ライヴでは彼女みずからヴォーカルにエフェクトをかけたりして、音源以上にフィジカルなステージングなんですよ」

大石「スティーヴ・マックイーンズはいいですよね。ある意味でアジア性がほとんどないから、インターナショナルに受け入れられる可能性がある」

大石「この間マレーシアのヨン・ヤンセンというフリー・ジャズ系のサックス奏者に取材させてもらったんですよ。マレーシアのフリー/アヴァンギャルド系のシーンってまだまだ発展途上なところもあって、だからこそおもしろい部分もあるんだけど、ヨン・ヤンセンは国内だけの活動だと厳しいということでシンガポールでも活動してるんですね。シンガポールがそういう近隣諸国のアーティストの受け皿になってるところもあるんだと思う」

加藤「ほほ~、そうなんですね。とすると、シンガポールのジャズ・シーンは結構大きいんですか?」

大石「まあ、シンガポールはご存知の通り国土がめちゃくちゃ小さいから、決して巨大なシーンがあるってわけじゃないけど、受け皿になるフェスやイヴェントがあるということなんでしょうね。ちょっとじっくり取材してみたいところではありますな」

注目のピアニスト、ユン・ソクチョル擁する韓国勢

高見「ちなみに韓国あたりはどうですか?」

大石「韓国はおもしろいですよ! 加藤さんも大好きなユン・ソクチョルとか」

加藤「ユン・ソクチョルさんはピアニストなんですけど、今年は彼のトリオで〈自由リズム〉というアルバムを出しています。普通にピアノ・トリオ然とした曲ももちろんあるんですが、ソクチョルさんがサンプラーを使ったりするようになってから、作品を追うごとにジャズから逸脱しがちになってきていて。最新作に関してはエレクトロニックな要素もだいぶ入っていて、特に表題曲は全然ジャズじゃない! シンセをメインに使った10分以上ある長尺曲なんですけど、シン・ドラムっぽい音から始まって、レゲエのリズムを採り入れてみたり、サンプラーを駆使してどんどんおかしな展開を見せていく(笑)」

大石「おもしろいなあ!」

高見「確かに、特に中盤にかけて自由になっていく。見た目も近所の兄ちゃん風というか、すごくイイですね(笑)」

加藤「ユン・ソクチョルはビル・エヴァンス・タッチの柔らかいピアノを弾く人で、個人的に感じている彼のいちばんの魅力はそこなんですけどね。あと、彼は普通のポップスやR&B/ヒップホップ系の仕事もよくしていて、演奏だけでなく制作などに関わっています。いちばん有名なのはZION.Tかもしれません。最近のZION.Tの楽曲は全部ソクチョルさんが関与しています。ライヴもそうですし。私もZION.Tを通じて知ったような……。違ったかな?」

加藤「オーセンティックなジャズもしっかりやってきているし、いまでもそこはブレてないんですけど、感覚が柔軟な人なんだと思います。いまはグラスパー以降の感覚を持ったアーティストはいっぱい出てきてますが、それとは違う方法で現代的な〈ジャズ〉をやろうとしている人なんじゃないかな。本人としてはそこまでの大義を持ってやっているわけではないと思うけど」

大石「僕がユン・ソクチョルのことを知ったのは、DJ SOULSCAPEの“Love Is A Song”(2003年)のカヴァーですね。原曲はタイのアピチャッポン・ウィーラセタクン監督作品『光りの墓』に使われたことで韓国国外でも知られるようになったけど、ラウンジー&メロウな名曲をあえてオーセンティックなピアノ・トリオ編成でカヴァーするというアイデアからして秀逸だなあと」

加藤「これは名曲ですね。私も大好きです」

大石「DJ SOULSCAPEといえば、SOULSCAPEがやってる360°SOUNDSからアルバムを出してるセカンド・セッションというジャズ・ファンク・バンドがいますよね」

加藤「セカンド・セッションもライヴを観たことがあるんですけど、去年ソウルで観た、ZION.Tのライヴでバックを務めていた時がかなり格好良くて※。その時の編成がユン・ソクチョル、セカンド・セッション、SOULSCAPEで、私からしたらドリーム・チームですよ(笑)」

大石「そのあたりはすごくメンバーが複雑に絡み合っていて、セカンド・セッションのメンバーはもともとファンカフリック・ブースダーというファンク・バンドにも参加していますね。ファンカフリック・ブースダーの鍵盤奏者、リム・ジフンは4年前に『Organ Orgasm』というディープなオルガン・ジャズ・アルバムを出してて、それもすごくいいんですよ。エチオピアのジャズ・レジェンド、ムラトゥ・アスタツケのカヴァーなんかもやってて」

加藤「あ~、そこはかとない韓国産ならではのいなたさがいいですね」

大石「韓国でいうと、ぜひ注目していただきたいのがキム・オキというサックス奏者。2013年にキム・オキと東洋青年という名義で『Cherubim’s Wrath』というアルバムを出して、最近になってそのリマスター盤が出ました」

加藤「へえ、カッコイイ。ちょっとスピリチュアル・ジャズ的な匂いもしますね」

大石「そうそう。フリーぽい雰囲気の曲もあるんだけど、スピリチュアル・ジャズ系もあって」

加藤「サックスの入ってない弦楽器のみの曲もある。ヘグム(韓国の伝統弦楽器)ですかね。自分で弾いてるのかな? まさかの沖縄民謡まで採り入れているし!」

大石「そこがおもしろいですよね。このキム・オキはGRAYEというビートメイカー/DJの“Empty Space”にフィーチャーされたことでも話題になりましたね。GRAYEはファティマ・アル・カディリやエングズエングズといった国外の現行エレクトロニック・ミュージックのアーティストとも共演しているんだけど、“Empty Space”もそんな感じのディープな曲。そこにキム・オキのサックスがフィーチャーされていて、ジャズ~エレクトロニック・ミュージックの現代的なクロスオーヴァーを表現した曲だと思います」

加藤「へぇ~、GRAYEの曲にも参加してたんですね! これはおもしろい。GRAYEの世界観は個人的にそこまでのめり込めてなかったけど、このコラボはなかなかに興味深いです」

大石「キム・オキはフランチェスカ・ハンという名前でも活動してるフリー系の女性ジャズ・ピアニスト、ハン・ジヨンとのトリオでも活動してますね。だから、欧米スタイルのフリー系セッションでも活動するし、GRAYEみたいなビート・ミュージックでもやってる」

加藤「幅広さでいえば、サックス界のユン・ソクチョルというか」

大石「そうですね。その幅広さというか、ジャンル横断的なところも韓国ジャズのおもしろさでしょうね。おもしろいプレイヤーだったら他ジャンルからも引っ張られてくるという。ECMからもアルバムをリリースしてるシン・イェウォンみたいに国際的に活動してるアーティストもいるけど、国外で活動するアーティストが国内のシーンにも刺激を与えているというのはアジア全体に言えることのかもしれないですね」

加藤「ジャズを取り巻く状況はアジアのどの国も大変みたいですけど、独自の展開を見せているアーティストが各地にいることがわかったので、他の国の事情も知りたいです」

大石「今回は東南アジアの一部と韓国しか紹介できなかったけど、もちろん他の地域にもおもしろいアーティストはたくさんいるわけで、続きは次回ということで……」