2013年にBiSのメンバーとしてデビュー、解散後の2014年以降は完全なフリーランスのアーティストとして活動を続けてきたテンテンコ。DJ活動に加え、テクノ歌謡やノイズ、アンビエントと、多様なジャンルを行き来した音源を発表しながら、自主イヴェント〈ブタゴリラ〉の開催や、グッズにZINEの制作/販売、そして舞台出演と、表現の幅を拡げている。そして今年6月にトイズファクトリー内の新レーベル、MIYA TERRACEへ移籍し、8月に第1弾リリースとして配信シングル“放課後シンパシー”を発表。このたび、ファースト・ミニ・アルバム『工業製品』をリリースした。

本作では、収録曲すべてで異なるプロデューサーを迎え、“放課後シンパシー”を手掛けたIllicit Tsuboiや、∈Y∋(BOREDOMS)に、七尾旅人、松武秀樹のソロ・プロジェクト=LOGIC SYSTEM、JINTANA(JINTANA & EMERALDS)ら多彩な面々が名を連ねている。テンテンコの愛するテクノやインダストリアルに加え、デジタル・クンビアに演歌をも取り込んだ過激なトラックと、あどけなさを残す真っ直ぐな歌声のギャップがとにかくユニーク。また、ストーリー仕立ての歌詞も意味深で、気付けばその世界観に深く迷い込んでしまうような一枚だ。

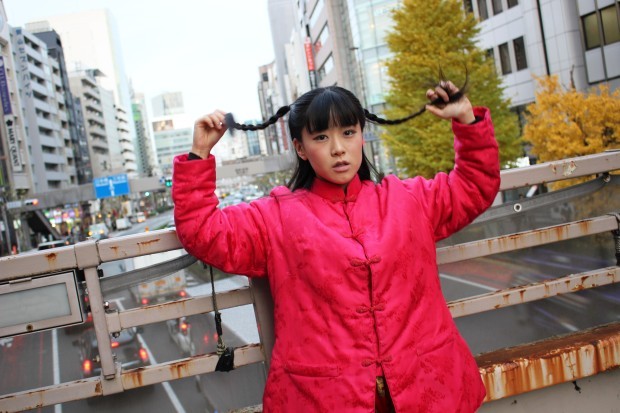

台湾映画〈幽幻道士(キョンシーズ)〉シリーズのヒロイン、テンテンがその名前の由来だというテンテンコ。身長142cmというテンテンと同じく小柄な彼女の、一体どこにこんなヴァイタリティーがあるのだろう? 今回は新作についてはもちろん、音楽に目覚めたきっかけや、さらには今年よく聴いたアルバムまで、たっぷりと語ってもらった。

各曲で膨らませたストーリー

――テンテンコさんは、これまでにアーティストとコラボレーションをしたことはありましたか?

「はい。非常階段のT.美川さんと組んだMikaTenというノイズ・グループや、サエキけんぞうさんと一緒に昔の曲をカヴァーしたりということは以前からやっていました。でも、今回のような自分発信の歌モノというのは、結構新しい試みだったかなと思います」

――今作の制作中によく聴いていた音源や、インスピレーションを受けた作品などはありますか?

「曲ごとにまったく違います。例えば“くるま”は、実はもともとあったメロディーで、私のために書かれた曲ではなかったんですよ。MIYA TERRACEのスタッフから、〈こんなのあるけど、どう?〉と言われて聴いてみたら超EDMだったので、最初は〈無理ー!〉って言っていました(笑)。私、EDMは超恐いとずっと思っていたので、なるべく関わらないように生きてきたんです」

――ハハハ(笑)。

「なのに(EDMのトラックが)来てしまった。それで、どうせ歌うんだったらまるで意味のない歌詞にしようと思ったんですが、結構苦戦して。何かヴィジュアル的に(テーマとなる)おもしろいものはないかなあとネットでいろいろと動画を探していたら、映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015年)に辿り着いて。出てくるメカとか車がどれもインパクト強いし、可愛いしおもしろいなあって。昔から乗り物が好きで、〈くるま〉という日本語の語感もすごくいいなと思ったので、それで〈くるま〉について歌った曲にしようと」

――この曲が『工業製品』のイメージを決定付けている感じはしますよね。

「ああ、確かにそうですね。ポップな素材を使って、どこまでヘンに出来るかに挑戦したような曲なので。まあ、アレンジを∈Y∋さんに頼んだ時点で、普通なものは出てこないなと思いましたが。あと、“くるま~助手席 school~”ではのっぽのグーニー(男女デュオ、ju seiでも活動する田中淳一郎のソロ・プロジェクト)にリミックスを頼んだんですが、彼はEDMなどに詳しいので、わかっているうえでちょっと笑える要素もある仕上がりになっていていいなと思いましたね」

――ほかの曲はいかがでしょう?

「えーっと、ネタバレになっちゃうんですけど(笑)、配信という形で最初に出した“放課後シンパシー”は、ジグジグ・スパトニックや〈Sleng Teng〉の音源とかを結構聴いたりして、ちょっとガリガリしたファンクっぽいサウンドに近付けました。LOGIC SYSTEMとコラボした“星の電車”は、80年代の大貫妙子さんや昔の歌謡テクノとか、そういうものを聴きつつ松武さんと話し合いながら作っていきましたね。作曲のクレジットはLOGIC SYSTEMさんになっていますけど、私の鼻歌をもとにメロディーを作ってもらいました」

――コラボしていくなかで、最初の構想から変化したものもあります?

「あります。“流氷のこども”は七尾旅人さんと一緒にやるということで、最初は2人でソウルっぽく歌い上げるような、ベイビーフェイスあたりを参考にした曲を持って行ったんですが(笑)、一緒に野毛で焼肉を食べながら話しているときに、〈やっぱり自分のことを歌ったほうがいいんじゃない?〉と言われて。いままで自分のことを歌詞にするのは苦手だと思って敬遠していたんですけど、今回初めて挑戦してみました。小さい頃、流氷が来る街に住んでいたので、そのことを書いています。ただ、完全に自分自身についてではなく、どこか距離を置いた歌詞にはなりました」

――確かに、全体的には架空のストーリーという感じの歌詞が多いですよね。

「そうですね。ストーリー性のある曲が好きなので、まず物語を考えてから歌詞を作ることが多いです」

――“次郎”も、かなり作り込まれたキャラクターなのかなと思ったのですが。

「これは、最初ディスコ曲を作るつもりが、話しているうちにクンビアをやろうということになって。クンビアもすっごく好きだから〈いいですね!〉と。実は、そのときすでにJINTANAさんはデジタル・クンビアのトラックを作っていて、それが“次郎”の原形だったんですが、もうメチャメチャ格好良くて。民族音楽っぽいし演歌だし、〈絶対これに歌詞を付けたい!〉って言いました」

――歌詞のアイデアはすでにあったんですか?

「そのときはあまり考えてなかったんです。そしたらJINTANAさんが、ずっと何年も前から温めていた〈次郎〉というキャラクターの話をしてくれたんですね。〈次郎〉は誰も見たことがない演歌歌手で、電子音で演歌を作ってるんです。とにかく楽しむことが一番大事と考えていて、損得勘定で物事を決めたり、他人の目を気にして動いたりはしない。そんなことしていると、結局は自分の道が歪んでいってしまうことを知っているから。自分が〈これがいい〉と思ったものを、選択し続けると決めた男が〈次郎〉なんです」

――へえ!

「その話を聞いた時に、すっごく感動して泣きそうになって。自分にしっくりきたというか、もう一瞬で〈次郎〉のファンになってしまった(笑)。それで、JINTANAさんが持っていた〈次郎〉の世界観やストーリーをもとに、歌詞とメロディーを考えました」

――テンテンコさん自身も〈次郎〉のような生き方というか、損得勘定したり、他人の目を気にしながら動くのではなく、自分の好きなものだけを選択してここまで来た感じですよね。

「ああ、そうですね。ほかの人にも次郎とテンコは似ていると言われたことがあって、それはすごく嬉しかったですね。あと、私も子供の頃から電子音が好きでニューウェイヴなどをずっと聴いてきたので、そういう音楽性の部分でも〈次郎〉にシンパシーを感じます」

――“Good bye, Good girl.”は、東電OL殺人事件※を彷彿とさせるような歌詞ですよね。

※97年に東京電力の女性社員が東京・渋谷区のアパートで殺害された未解決事件

「これはソロになって最初に出した曲ですが、元ネタが細野晴臣さんが作・編曲した“ねらわれた少女”という大好きな曲で。阿久悠さんの歌詞がすごく怪しくて、サスペンスというかミステリーというか、結末も不思議な感じなんですね。そういう曲が書きたいと思って作ったんです」

「歌詞を書くときにいつも気にしているのは、ストーリーから作るにしても、結局は何が言いたいのかわからないような、結論をはっきりさせないものにすること。あえて謎を謎のままにしておくというか。この曲も、女性の二面性について描きたいと思っていたので、もちろん東電OL殺人事件のことも入っているけど、それだけじゃなくていろんな要素を詰め込んでいるんです」

――例えば?

「その頃よく読んでいた都築響一さんの『TOKYO STYLE※』をパッと開いて最初に目に飛び込んできた部屋が、たまたまOL生活3年目の方の代々木八幡にある部屋だったので(笑)、その部屋の模様を描写してみたり、ほかに風俗街についても描きたかったので〈それならやっぱり鶯谷だよな〉と思って採り入れたり」

※92年刊行、東京の一人暮らしの部屋を撮りためた写真集

理想とする世界は「ポンキッキーズ」

――テンテンコさんは音楽性もリスナーとしての遍歴も大変ユニークですが、それはどのようにして確立されていったのですか?

「父が細野晴臣さんの大ファンで、レコードやCDが家にたくさんあったんです。あと、小さい頃に見ていた『ポンキッキーズ』が音楽的にすごく攻めた内容で。電気グルーヴやスチャダラパーが出ていたり、矢野顕子さんが歌っていたりして、それにもかなり影響を受けましたね。中学生くらいから自由にインターネットが使えるようになって、YouTubeなどでいろんな音楽を探すようになってからは、家にあったビートルズや戸川純さん、忌野清志郎さん、YMOなどを改めて聴き直すようにもなりました」

――英才教育ですね(笑)。

「さらに高校生のときに、いまはネット・ショップのみの展開になっている札幌のweird-meddle recordと出会うんですが、ずっと探していたブルース・ハークのCDをそこで見つけて、〈この店は信用できる!〉と(笑)。ここは、今時珍しく店員さんがお客さんにいろいろ薦めるお店で、〈それが好きならこっちも聴いてみたら?〉〈○○の新譜が入ったよ〉なんて、海外の電子音楽などを教えてもらっているうちに、どんどんのめり込んでいきました」

――なぜ、電子音楽やニューウェイヴに惹かれるのでしょう?

「うーん、ドイツのものなどは特にそうなんですが、ちょっと笑えるところがあって。低い声で歌っていたりとか、普通に聴いたら気持ち悪くて変態っぽいんですけど(笑)、やっぱりそういうところがすごく好きなんです。〈ポップでカッコイイ!〉って。レジデンツなんかも好きですが、同じようにポップだと思うんですよね、ちょっと笑えて可愛くて。音はバキバキなのに、少しマヌケな要素が入っていたりする音楽が昔からツボですね」

――ちなみに、今年よく聴いた音楽を教えてもらえますか。

「新譜ものだとブラック・ダイスの『Big Deal』はよく聴きました。悪い音で踊れるところや、ちょっとマヌケなメロディー・ラインとか、ふざけているところが好きですね。DJでかけたときも反響がありました。それからMajikickからリリースされている、MC MANGOという人の『THE BERRY BEST OF MC MANGO』。ヒップホップなんですが、日本人とは思えないセンスというか。音質もメチャクチャ悪いんですけど、それも含めてカッコイイしおもしろくて。歌詞もすっごくおかしいんですよ。これは今年、かなり衝撃的だったかな」

「あと、リリースは今年じゃないんですが、テープスの『Where Is The Time EP』(2013年)。いままでレゲエ/ダブってそこまで注目してなかったんですが、これは電子音でダブをやっていて、いますごくハマっていますね。それからHair Stylisticsの『Dynamic Hate』(2013年)も、自分のめざすところだなあと思ってすごく聴いています。あと、トリロジー・テープスがSoundCloudにアップしている音源は常にチェックしてますし、goatの日野浩志郎さんが精力的にやられているカセットテープのレーベル=birdFriendの音源は全部カッコイイんですが、私のイヴェントにも出てくれたsofhesoの『open.』(2015年)が特に良かった」

――自分で本格的に曲作りをするようになったのはいつ頃ですか?

「BiSを解散してからですね。最初はiPadのGarageBandで、ラジオで拾った音を切り貼りしたり、学研の『大人の科学』に付いていたシンセサイザーでいろんな音を出してGarageBandに重ねて、その上から言葉を乗せたり。とにかくひたすら作っていました。でもその機材環境だとだんだん物足りなく感じてきて、サンプラーやシンセを少しずつ買い足していくうちに、機材もどんどん増えていきました」

――そういった活動を、フリーランスという形で続けていこうと思ったのはなぜだったのでしょうか。

「BiSをやっていた頃は、そこに付いていくのに必死で。グループの活動に終わりが見えてきた頃、自分が本当にやりたいことってなんだろう?とすごく考えたんですね。そのとき、自分があんなふうになりたいと思うような人たちは、みんな自分の道をブレずにやっている人たちだった」

――例えば、どんな人を思い浮かべました?

「戸川純さん、Phewさん、それから大阪のDODDODO。特にこの3人です。だとしたら、このまま誰かにプロデュースしてもらったり、BiSの流れで新しいアイドル・グループに入ったりしていたら、完全に気持ちにズレが生じてくるだろうなと思って。それがわかっているのに、状況に流されてしまうのはイヤだったんです」

――そのまま続けていたら、自分にも周りにも不誠実というか。

「そうなんですよ。だったら一度フリーになって一人でやってみようと。最初は何もできなくてもいいから、とにかく一人になってみることが必要だった」

――実際にフリーランスになってみて、活動は大変でしたか?

「もともとが楽観的な性格なので、不安とかそういうものはあまりなかったですね。ありがたいことに、BiSを解散してソロになってすぐにライヴの予定なども決まっている状態で。いま思えば、無理して(ライヴのオファーを)受けなくても良かったのかな?という感じなんですけど、そのときはそれもわからなくて、とりあえず来るオファーはすべて受けていました。1週間後にライヴとなったらそのための準備をして、それが終わったらまた次のライヴに向けて準備して……という、その繰り返しの日々が1年くらい続いて。ただ目の前にあることのみをやっていたというか」

――逆に、それがあったからとりあえず前に進めたというのもあったかもしれないですよね。

「そうですね。とにかくライヴがあるからやらなきゃいけないので。例えば一切オファーも受けず、1年間とか制作期間を設けても良かったのかもしれないけど、それをやっていたら、きっとここまで進んでなかったかもしれない」

――〈もうちょっと形になってから〉と、先延ばしにしていたかもしれない。

「そうなんですよ。とにかく、格好悪くてもそれを晒していったことが成長に繋がっていったのかなと、いまとなっては思います」

――今回、トイズファクトリー内のレーベルに所属となって、フリーランスのときとはまた活動の仕方も変わってくると思うのですが、現在はどのような展望を持っていますか?

「自分の音作りとして、ノイズやテクノ、インダストリアルな音楽はもちろんずっと続けていくんですけど、それ以外にも歌謡曲が大好きだったりするし、歌を歌うこともやっていきたいので、トイズとはそちらをメインに一緒にやっていけたらいいのかなと思っています。あと、私が理想とする世界はさっきも話した『ポンキッキーズ』なんですよ。お茶の間であたりまえに流れている音楽がちょっと変わってたり、おもしろい人が作っていたり。そういう世界を自分が作ることができたらいいなと思っています。そこもトイズファクトリーのお力を借りれば、より実現に一歩近付ける気がしますね」

――マニアックなものをマニアックな層に届けるだけではなく、お茶の間にまで拡げようという。

「はい。それでおもしろいと思ってくれた人が、どんどん新しい音楽に目覚めていったら楽しいだろうなって」

――テンテンコさんみたいな人がどんどん増えていくわけですね。

「そうですね! 音楽でも映画でも、何かおもしろいものを見つけていく入口に、自分がなれたら嬉しいです」