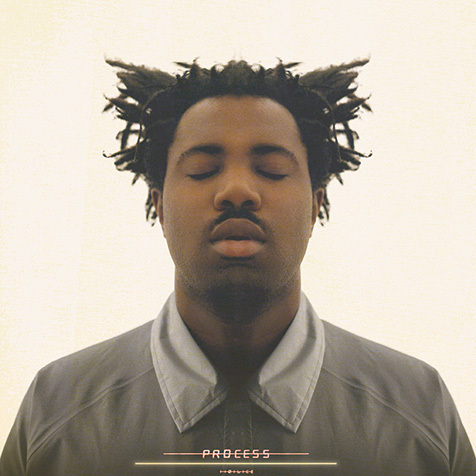

感情の変化を描いたポートフォリオ

かくしてクウェスの紹介で結びつくべくして結びついたUKの名門ヤング・タークスから放つ初のフル・アルバム『Process』は全編ヴォーカル作品。共同制作者として選んだのは、XXやアデルの仕事でもお馴染みのロディ・マクドナルド。彼との作業もまた成り行きだった。

「(自宅ではなく)スタジオでの作業は慣れた環境ではなかったから助けが必要で、最初はプロデューサーではなくてエンジニアを探していたんだ。ロディはトライアルでの採用だったんだけど、すごく気が合って、そのまま作業を続けることにした。彼のことはXLレコーディングスの仕事ですでに知ってもいたしね。アーティストが持っているものを活かし、汚さずにベターにしてくれるんだ」。

昨年9月の〈Apple Music Festival〉におけるアリシア・キーズのステージで披露して話題を集めた先行曲“Blood On Me”でもグライムをベースとするサンファのビート・センスが活かされており、彼自身の音楽性に揺らぎはない。また、ウム・サンガレをはじめとするマリのワスル音楽に影響を受けているというサンファは、まさにコラ(西アフリカの弦楽器)が歌うような“Kora Sings”でアフリカンなビートを尖鋭化させて濃密な昂揚感を生み出し、両親から受け継いだ西アフリカのルーツを遡る。それらを除けばアルバムの大半はスロウやバラードで、「僕はいつもハーモニーと音階に感情が入っていることが重要だと思っている」と語るように、アルバムは繊細で情熱的な歌を前面に置いたヴォーカル・オリエンテッドな仕上がりだ。そうなったのは、最愛の母を癌で亡くし、死と向かい合った経験や感情を反映した内省的なリリックの曲を歌っているからでもあるのだろう。琴みたいな音のリフレインが印象的な冒頭の“Plastic 100℃”も喉にしこりが見つかって内視鏡検査をした(が心配は杞憂に終わった)自身の経験をもとにした歌のようで、囁くような声で慰撫するように本編を締め括る“What Shouldn't I Be?”まで、「感情の変化を描いたポートフォリオ」と言うに相応しい内容になっているのだ。

なかでも、そんな心情をエモーショナルに伝えるのが“(No One Knows Me)Like The Piano”。3歳から弾き続けているピアノ(両親が英国に移住する際に実家から持ってきた思い出の楽器)に捧げた美しく静謐なバラードで、昨年12月に東京・渋谷でピアノ弾き語りのソロ公演を行った際の光景も思い出される名曲だ。

「母親のことを歌ったメタファーなんだ。大切なものがもう永遠に存在しないということに気付いた、っていう。自分が育った家に永遠に暮らせるわけでもない。そういった存在や場所がどんなに大切かということを歌っているんだ。サビに行くまでにも感情的なカオスがある、他とは違う曲だと思う」。

この曲をハイライトとして、コズミックな感覚の“Take Me Inside”、ベースレスのトラックに裏声を交えて歌う“Reverse Faults”、スロウ・ジャム的な“Under”や“Incomplete Kisses”など、プリンスにも通じる簡素なサウンドが彼の繊細な歌唱をリアルに引き出す。シャイ・ライツ“The Coldest Days Of My Life”のフレーズがピアニカのような音で繰り返される“Timmy's Prayer”はアンビエントなR&Bとしても訴求力を持つ一曲だろう。 日本盤には、2013年のEP『Dual』およびソランジュ監修のコンピ『Saint Heron』に収録された“Beneath The Tree”、ドレイクに提供した“Too Much”のソロ・ヴァージョンなど既発音源の一部を追加。これらを含めて本作は、サンファというアーティストが完成するまでのプロセスを追った苦悶と出世の記録と呼べるもので、正念場はこれからと言えそうだ

サンファの初期曲が聴けるコンピを一部紹介。

サンファの参加作品を一部紹介。