flauというレーベルのことを、どう説明すべきだろうか。The Fader(NYの音楽メディア)は〈桜の花〉、ele-kingの野田努は〈IDMを通過したチェリー・レッド〉と喩えているが、改めて考えてみたとき、真っ先に浮かんだのはCuushe“Airy Me”のミュージック・ビデオだった。フェミニンな香りと淡い色彩、やさしさと緊張感、ドリーミーな歌声と音色のいずれも、flauに対するイメージとそのまま重なっている(スカート近作のジャケ画でもお馴染み、久野遥子が制作したアニメーションも素晴らしい)。

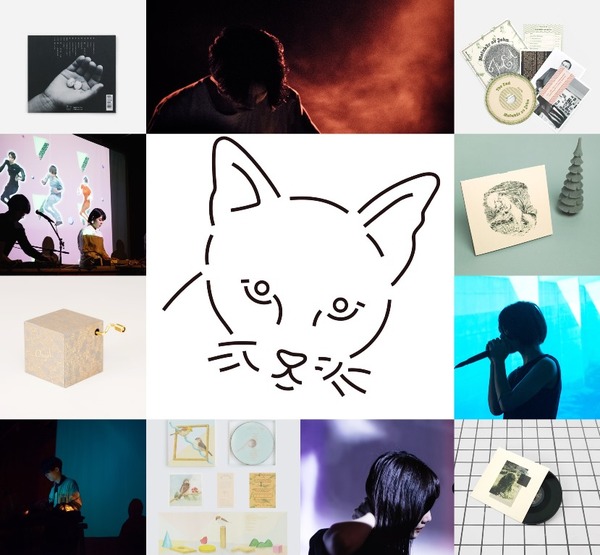

2006年の暮れに設立されたflauは、カラフルで鮮やかな地図を描いてきた。ヘニング・シュミートやEl FogことMasayoshi Fujitaのようなポスト・クラシカルの人気アーティスト、submerseやMadeggといったトラックメイカー、ネオン・バニーやシカーダなど旬のアジア勢――エレクトロニカから実験的なアンビエントまで音楽性は幅広く、ラインナップも国際色に富んでいる。さらに、主宰イヴェントの〈FOUNDLAND〉でも、ジュリアナ・バーウィックやアイスランドのキラ・キラ、映像作家のヴィンセント・ムーン、Predawnやテニスコーツなど美学を共有するアーティストをブッキングすることで、繊細かつ味わい深い表現を届けてきた。

今回のインタヴューは、そんなレーベルの10年史を振り返るために企画されたものだ。それにあたって、オーナーのフクゾノヤスヒコが対談相手にリクエストしたのは、タラ・ジェイン・オニールやGofish、最近では韓国のイ・ランのリリース/ツアーを手掛けるSweet Dreams Press(以下、SDP)の福田教雄。意外な組み合わせに映るかもしれないが、実際に話してみると、似た者同士だと思うところも多い。小さなコミュニティーから多様な価値観を発信してきた二人に、インディペンデントであり続ける理由を尋ねてみた。

国内外問わず〈オリジナル作品〉として出したい

――今回は、それぞれ独立独歩でインディー・レーベルを10年以上続けてきたお二人に、運営するうえでの矜持みたいなものを語っていただけたらなと。ちなみに、知り合ったのはいつ頃ですか?

フクゾノヤスヒコ「最初はレイチェル・ダッドがきっかけですかね?」

福田教雄「そうですね。同じころ(2010年)に奈良のPASTEL RECORDSが招聘したシャロン・ヴァン・エッテンのいくつかの公演をお手伝いしたんですが、その1公演を〈FOUNDLAND〉として制作してもらったことが最初だったのかも。それからレイチェル・ダッドの2011年のアルバム『Bite The Mountain』をSweet Dreams Pressで出すことになって、彼女もflau主催の〈FOUNDLAND〉に出演していたり。個人的には、最初に買ったflauのCDはヘニング・シュミートの『Klavierraum』(2008年)だったと思う。だから、そのあたりから知ってはいたんじゃないかな」

フクゾノ「SDPは最初の頃、どんな作品を出されていましたっけ?」

福田「いちばん最初がBEST MUSICというアーティスト/デザイナー/イラストレイターの小田島等とミュージシャンの細野しんいちがやっていたユニット※。音楽的にはflauのCRYSTALにも近いのかな」

※2007年作『MUSIC FOR SUPERMARKET』

フクゾノ「スーパーマーケット・ミュージック的なやつですよね?」

福田「そうそう。あれが2007年で、TEASIの『SANDO』、ライアン・フランチェスコーニの『Parables』(いずれも2010年)と続いて」

――ヘニング・シュミートはピアニストで、ライアン・フランチェスコーニはギター奏者ですけど、どちらもクラシカルな魅力を湛えていますよね。そういう意味で、両レーベルは音楽的なテイストも通じ合うところがある気がします。

福田「それに、僕もflauもリリースしたアーティストを招聘して、ツアーのブッキングも(自前で)しているじゃないですか。会場のことをフクゾノくんに教えてもらったり、東京はもちろん、地方で手伝ってもらっている人たちも重なることが多くて、そういう経緯で知り合った面も大きいのかな」

――フクゾノさんはトラックメイカーのausとしても活躍されてますし、レーベル設立以前からライヴのイヴェントを企画されていたそうですね。

フクゾノ「flauを始めたきっかけが、そもそもイヴェントだったんです。当時はオールナイトの企画に出る機会が多かったんですけど、〈夕方スタートのイヴェントを立ち上げよう〉とRallyeに所属している宮内優里くんとはじめました。最初のイヴェントでコンピを作ったんです。それは周りの友人や当時のMyspaceとかで見つけて気になった人たちに声をかけて」

――当時はエレクトロニカからの影響が大きかったんですか?

フクゾノ「最初のゲストが蓮沼執太さんで、その後に内橋和久さんやフロレンシア・ルイズ、PoPoyansとかにも出てもらって。歌ものや実験的なものも多かったですね」

――そこからflauを立ち上げるにあたって、影響を受けたレーベルはありますか?

フクゾノ「レーベルとしての目標は、特に考えてなかったような。ただ、〈オリジナル作品を出したい〉というのはありましたね。海外でリリースされた作品を紹介する素晴らしい国内ディストリビューターやレーベルはすでに知っていたので、海外のアーティストの音源であってもflauではできるかぎりオリジナル作品として出したかった。その気持ちはいまも変わらないです」

――ああ、言われてみたらそうですね。日本独自の企画盤みたいなのはよくあるけど、そういうのとも違いますし。

フクゾノ「当時は今ほど流通も整備されていないし海外と日本が地続きな印象じゃなかったんで、海外のアーティストでも日本のアーティストであっても、〈もう少しフラットに考えてもいいのかな〉と思ってました」

――そういうスタンスだったからこそ、flauは海外からも注目されるレーベルになったのかもしれないですね。

フクゾノ「小さなシーンではありますが、アイデンティティーとしては外にも伝わりやすかったのかもしれません」

――それは、福田さんのやってきたことと近しい部分もある気がします。イ・ランと柴田聡子さんの共演ツアーやタラ・ジェイン・オニールと二階堂和美の共作『タラとニカ』(2011年)もそうですけど、SDPもただ海外のものを横流しするだけじゃない活動をされてきた気がしていて。

福田「僕も当初は海外でリリースされた作品のライセンスはしなかったし、そういった点もflauに親近感を感じたところなのかも。あと、人によっては国内盤より輸入盤のほうが買いやすかったり、ライナーノーツやボーナス・トラックはいらないとか、そういう美学もあったりするじゃないですか」

――昔は特にありましたよね、輸入盤のほうがカッコイイみたいな雰囲気。

福田「だったら、海外の音楽を紹介するにしても〈どこにもないもの〉を出せるレーベルになりたいという気持ちはありました。ただ、特定のアーティストと長い期間寄り添って活動していくとなると、ライセンスしてリリースすることは彼らの望みでもあるので、そういう場合もただ国内盤化するだけではなくて、うまく違う形にできるように試行錯誤しています」

失敗作にこそ、その人の愛らしさが出る

――同じアーティストをずっと支えている点も共通しているんですかね。勢いがある人を取っ替え引っ替えしていくレーベルもあるなか、両者は酸いも甘いも嚼み分けつつ、アーティストと一緒に成長しているイメージです。

福田「人間的に知らない人の音源は出さないようにしていたし、ツアーも組むからですかね。別にすべての活動を囲み込みたいわけではないんだけど」

フクゾノ「ツアーをすると自然と仲良くなりますよね。フジタさん(Masayoshi Fujita)には〈flauは滑り止めだから〉とよく冗談で言われてましたけど(笑)」

――いやいやいや(笑)。

福田「キャリアが長くなってくると、失敗作だってあるじゃないですか。でも、そつなく作られた作品より、壮大な失敗作の方がおもしろくありません(笑)? そういう作品も出せるくらい、ずっと出し続けていきたいんですよね」

フクゾノ「好きなアーティストだからこそ(失敗作が届いたときには)悩みますよね」

福田「〈すごいのが届いたな、これどうしようかな〉というのは時々ある(笑)。でも、そこをなんとかおもしろくできるんじゃないかとは思っていて、この間もダニエレ・ルメールの『The Best Of Danielle Lemaire 1997-2017』というCDを出したんですけど、それはもう延々と猫と戯れているだけの曲があったり、送られてきた音源自体、全然整ってなくて(笑)」

フクゾノ「あの作品、良い意味で滅茶苦茶でした(笑)」

福田「もとの音源からして16bitもあれば24bitもあったりバラバラで、録りっぱなしの曲ばっかり。けど、それでこそ愛らしいというか。あまりにできすぎているものより、そういう作品にも、その人のエッセンスがあったりする。作品とアーティストの間で舵をとるのは難しいときもあるけど」

――フクゾノさんが福田さんやSDPにシンパシーを抱く部分は?

フクゾノ「福田さんは何から何までリスペクトですよ。明らかに〈無理じゃない?〉ってことをやられていて、すごいなあと思います。って、なんか全然褒めてないですね(笑)」

――いや、わかりますよ(笑)。そこが最高といいますか。

フクゾノ「もちろんタラ・ジェインとかをずっとやりつつ、ダニエレ・ルメールさんとか変化球も投げてくる。そういう変化球こそが大事なんだけど、実際に続けるのはやっぱり難しい。イヴェントをやられるときも人間自体の引力だったり時間を超えていくコミュニティーの在り方だったり、SDPのアクティビティーは全てが不可分な魅力があって、自分にとっては一つの指標になっています。あと作品の紹介がひとつひとつ丁寧で、愛情を感じる。出されているアーティストさんも嬉しいだろうと思います。気持ちもそうですけど、伝える技術というのでしょうか。なんでこんなにテキストで痺れさせるんだろうと、いつも感動しています」

――福田さんの文章は最高ですよね。SDPのサイトやTwitterは読み物としても絶品だし、このレーベル自体、もともと雑誌の刊行が出発点にあったわけで。

福田「そう言ってもらえてすごくありがたいんですけど、良くない面もある気がしていて。編集者やライターをやっていたせいで〈うまく書く〉ことはできでも、逆にそのせいで伝わらないものがあるんじゃないかと。プレスリリースにしても、もっと誰もがアレンジできるような無色透明の紹介文にしたいんですよね。たとえばパンクのフライヤーみたいに、バンド名だけポツンとあって、説明なんて一切書かれていない潔さ――そっちのほうが、僕は憧れるんですけど」

――最近、ご自身のTwitterにも〈自分の編集者マインドが嫌い〉と書かれていましたね。

福田「いまは屈託なくダニエレ・ルメールが出せるけど、知らない間に雑誌の紙面構成みたいな感覚でアーティストやバンドのことを考えがちで。戦略的に音楽性を広げたり、新しいものを補強したり、そのほうがレーベルとしては成功するのかもしれないけど、それをやっちゃうと将棋の駒集めみたいになっちゃうし、音楽を預けてくれる1人1人の気持ちを離れたゲームメーカーみたいになりたくなくて」

レーベルの枠を意識しないくらい個々の作品が立っているのが理想

――福田さんのテキストに絡めていうと、flauにもそういう美学を感じます。パッケージへのこだわりにしたって、装丁やヴィジュアル面にも徹底的にこだわっていますよね。そこもお2人の考えは近いのかなと。

フクゾノ「SDPはずっとそうですよね、パッケージに時間も労力もかかっていて」

福田「アーティストの希望もあるし、できるだけそのリクエストには応えようとしています。音源のほうではそんなにお金をかけられないし、基本的に音楽は作り手にお任せなので、せめてパッケージ面ではお手伝いできるようにしたい。でも、ホントにflauも良いと思うよ。それぞれの作品で方向性は違うけど、ちゃんとflauの作法というかグラフィックがある感じがするんですよね」

――統一感がありますよね。

フクゾノ「一応、ロゴになってる猫を描いている三宅さんがトータルで見てくれています」

福田「既存のものに似ていないというか、何かの真似をしようという感じを受けないから、そこが良いなと思います」

――それが紹介している音楽ともマッチしているんですよね。

フクゾノ「ただ、聴いている人がレーベルの枠を意識しないくらい、一つ一つの個性が立っているのが理想的だとも思っていて。それこそ昔の4ADみたいに、レーベルの美学がどの作品にも見えるのもカッコイイんですが、〈あ、これはflauなんだ〉と思われるくらいがちょうどいいかなと」

――〈猫の人〉ことイラストレイターの三宅瑠人さんは、レーベル・ロゴのほかにflau作品のジャケットも手掛けていますよね。三宅さんに声をかけたきっかけは?

フクゾノ「最初に知り合ったときはまだ学生さんで、彼が主宰しているkotoritenのアイデアやデザイン周りに心撃ち抜かれたんです……もちろんイラストのタッチとかは好きなんですけど、何より遊び心とユーモアがすごくあって、それが奇抜じゃなく上品なのがよかった」

――上品といってもラグジュアリーな華やかさではなく、親密でさりげない感じがしますよね。

フクゾノ「そうですね。アートワークが音楽より強くなってはいけないと思っていて、それこそさっきの編集の力じゃないけど、デザインで補っているように見えるのは嫌なんです。三宅さんは音楽も造詣が深いし、そのあたりのバランス感も良いんですよね。パッケージが物語っちゃってるくらいまでいくと、ちょっと違うんです」