二十世紀のピチカート・ファイヴ

〈Nippon Columbia Years〉以前の足取りを辿る

待望の復刻を控えて

いわゆる〈渋谷系〉を代表するユニットとして、多くの後進アーティストたちにさまざまな形の影響を及ぼしながら、2001年3月31日の解散後も音楽シーンに長らく名を止めているPIZZICATO FIVE。その名が最大限に広まったのは、小西康陽と高浪敬太郎にヴォーカリストの野宮真貴が加わった90年代初頭、もしくは高浪が脱退して野宮と小西のコンビ体制になった90年代半ば以降であろう。

その時期に生まれた楽曲はTV番組やCMソングで使用されたものも多く、なかでも代表曲と目される“東京は夜の七時”(93年)は、後年さまざまなアーティストのカヴァーを生んだ。なかでも2016年のリオパラリンピック閉会式において次の東京大会への引き継ぎプレゼンテーション中に、椎名林檎によるリアレンジ/リメイクの“東京は夜の七時~リオは朝の七時~”として使用されたこともあって、改めて多くの人が知ることになったかもしれない。

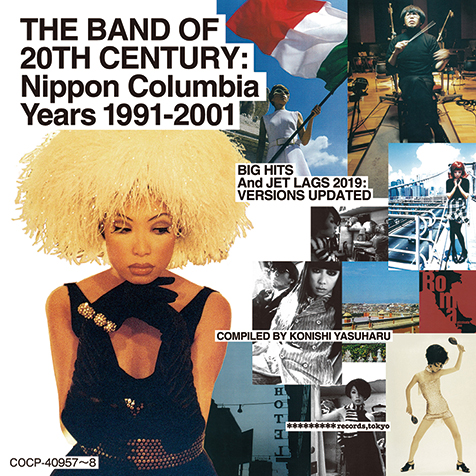

そのようにたびたび注目される90年代のPIZZICATO FIVEであるが、コロムビアに在籍していた頃のオリジナル作品やベスト盤は長らく廃盤状態が続いており、小西のセレクションによるこのたびの7インチ16枚組ボックス/CD2枚組の『THE BAND OF 20TH CENTURY: Nippon Columbia Years 1991-2001』はまさに待望の復刻となるに違いない。

4人組でのキッチュなスタート

そんなPIZZICATO FIVEの結成は84年。大学の音楽サークル仲間だった小西康陽(ベース)と高浪慶太郎(ギター)、鴨宮諒(キーボード)、佐々木麻美子(ヴォーカル)によって結成され、当初は宮田繁男(ドラムス:後にオリジナル・ラヴ)を含む5人組も想定してのネーミングだったようだが、4人でPIZZICATO V(ピチカート・ファイヴ)を名乗ることとなっている。

細野晴臣が主宰するNON-STANDARDから、細野のプロデュースによる12インチ・シングル“オードリィ・ヘプバーン・コンプレックス”でデビューしたのは85年8月のこと。YMO散開後の細野が設立したNON-STANDARDは、挑戦的な屋号の通り、当時のいわゆる歌謡曲的なヒットを意識しないスタンスで多くの若手や新人アクトを世に送り出していたレーベルである。PIZZICATO Vに前後しては成田忍らによるURBAN DANCE、鈴木惣一朗らによるWORLD STANDARDらがデビューを果たしていた。その成田や鈴木が後にプロデューサーとして活躍することを思えば、プロデューサー気質の小西らによる集団がここでフックアップされていたというのは非常に興味深い。シングル表題曲の“オードリィ・ヘプバーン・コンプレックス”は小西と高浪の共作によるエレポップで、B面には小西の日本語詞によるサイモン&ガーファンクルのカヴァー“59番街橋の歌”も収められていた。

同時代のミカド(NON-STANDARDからリリースがあった)やアンテナに通じるファッショナブルな〈シネ・テクノ〉が当時どう受け止められたのかはわからないが、翌86年1月のセカンド・シングル『イン・アクション』を残して彼らはCBSソニーに移籍。87年4月にファーストアルバム『couples』をリリースするに至る。ここではすべての作詞を小西が手掛け、作曲は小西・高浪・鴨宮の3名が担当。全体の意匠も打ち込みのタイニーなシンセ・ポップからスタジオ・ミュージシャンを起用したA&Mサウンド的な作風に大きく転換し、近年になって7インチ化もされた鴨宮作曲の“七時のニュース”、高浪作の“皆笑った”(ちょうど星野みちるが新作『月がきれいですね』で取り上げてもいる)、そして小西による“連載小説”などの人気曲が収録されていたが、商業的な成功を見ることはなかった。その後に〈ライヴできるヴォーカリストとの交代〉をレーベル側から要請されたことなどもあって、同年には佐々木と鴨宮が脱退。翌88年、ここで白羽の矢が立ったオリジナル・ラヴ(現オリジナル・ラブ)のフロントマン、田島貴男はバンド活動の両立を条件に2代目ヴォーカリストとして加入を承諾することになった。

角度を変えた男性トリオ時代

小西・高浪・田島のトリオ編成では、まず88年9月にセカンド・アルバム『Bellissima!』をリリース。男性ヴォーカルになったことの変化は当然ながら、サウンド的にも当時ソウル・ミュージックに傾倒していた田島の嗜好も相まって、プレイヤー陣が〈Tokyo MFSB'S〉と表記された通り、主に70年代のフィリー・ソウルを意識したものに移行。アートディレクターに信藤三雄を迎えたのもここからで、クラブ・フレンドリーな音作りと独特のアートワークを纏ったその後のPIZZICATO FIVE観はここが下地になったと言えるのかもしれない。

翌89年には〈架空のスパイ映画のサントラ〉というテーマでサード・アルバム『女王陛下のピチカート・ファイヴ』を制作。生真面目になった前作からの反動でメンバー各々が楽曲を持ち寄った賑やかな内容となったが、メインストリームではバンド・ブームが華やかだった時代に彼らのセンスが商業的な支持をもたらすことはなかった。やがて田島がオリジナル・ラヴへの専念を望んで脱退を発表。その前提で制作された90年5月の4作目『月面軟着陸』は既存曲のリミックス/リメイクで構築された大胆にしてユニークな作品であったが、これを最後に彼らはレーベルを日本コロムビア系列のSEVEN GODS(後のTRIAD)へ移籍することになる。

そうして時代を席巻した小西と野宮それぞれのプロデュース・ワークやソロ活動は近年になってもいよいよ盛んだし、一方で80年代のNON-STANDARD音源やソニー時代もアナログ復刻などが進むことで最近も入手しやすい状況が保たれている。90年代の名曲群に親しむ前に、角度の違うそれ以前の名作や近年のそれぞれの活動に触れてみるのもいいのではないだろうか。

PIZZICATO FIVEの作品。

左から、87年作『couples』、88年作『Bellissima!』、89年作『女王陛下のピチカート・ファイヴ』、90年作『月面軟着陸』(すべてソニー)

関連盤を紹介。

左から、小西康陽のプロデュース/提供曲を集めたボックスセット『素晴らしいアイデア 小西康陽の仕事1986-2018』(ソニー)、PIZZICATO Vの音源を含むNON-STANDARD作品のボックスセット『NON-STANDARD collection -ノンスタンダードの響き』(テイチク)、野宮真貴の2000年作『Miss Maki Nomiya Sings』(コロムビア)、野宮真貴の2012年作『30 ~Greatest Self Covers & More!!!~』(ソニー)、前年のライヴを収めた野宮真貴の2014年作『実況録音盤! 野宮真貴、渋谷系を歌う。~Miss Maki Nomiya Sings Shibuya-kei Standards~』(mini+O.S.T.INC.)、野宮真貴の2015年作『世界は愛を求めてる。-野宮真貴、渋谷系を歌う。-』、野宮真貴の2016年作『男と女 ~野宮真貴、フレンチ渋谷系を歌う。~』、野宮真貴の2017年作『野宮真貴、ヴァカンス渋谷系を歌う。~Wonderful Summer~』、野宮真貴の2017年作『野宮真貴、ホリデイ渋谷系を歌う。』、野宮真貴の2018年作『野宮真貴 渋谷系ソングブック』(すべてユニバーサル)。

小西康陽の関連作。

左から、PIZZICATO ONEの2011年作『11のとても悲しい歌』(ユニバーサル)、スクーターズの2012年作『女は何度も勝負する』(HOTWAX)、八代亜紀の2012年作『夜のアルバム』(ユニバーサル)、おおたえみりの2013年作『ルネッサンス』(cutting edge)、2013年のサントラ『抱きしめたい! ミュージックコレクション』(avex)、2014年のトリビュート盤『美少女戦士セーラームーン THE 20TH ANNIVERSARY MEMORIAL TRIBUTE』(スターチャイルド)、2015年のカヴァー集『アイドルばかりピチカート -T-Palette Records×KONISHI yasuharu-』(徳間ジャパン)、PIZZICATO ONEの2015年作『わたくしの二十世紀』(ユニバーサル)、2017年のコンピ『エース』、2017年のコンピ『エース2』(共にソニー)、八代亜紀の2017年作『夜のつづき』(ユニバーサル)、バニラビーンズの2017年作『Vani BestⅡ』(avex)、STRUGGLE FOR PRIDEの2018年作『WE STRUGGLE FOR ALL OUR PRIDE.』(WDsounds/AWDR/LR2)、鈴木雅之の2019年作『Funky Flag』(エピック)、はちみつロケットの2019年のシングル“忠犬ハチ公”、工藤静香の2019年作『Deep Breath』(共にポニーキャニオン)