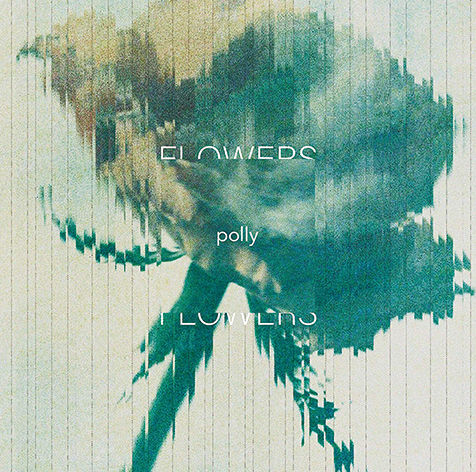

2019年11月に発表されたpollyの最新作『FLOWERS』。〈和製4AD〉をキーワードに制作された同作は、pollyというバンドがネクスト・レヴェルに達したことを告げる、まさに会心の一枚となった。

4ADが80年代後期~90年代前半にかけて打ち出したアンビエント/ドリーム・ポップの音響を踏襲しつつ、本作ではこのバンド本来の持ち味である歌謡曲的なメロディーがさらに前景化。有機的なバンド・アンサンブルとエレクトロニカの要素を融和させた、非常にスケールの大きなヴォーカル・アルバムに仕上がっている。

この『FLOWERS』という作品をより深く味わうべく、このたびMikikiでは3名による鼎談を企画した。まずひとりは、もちろん、pollyの中心人物である越雲龍馬。もうひとりは、今作のプロデュース役を務めたTHE NOVEMBERSの小林祐介。そして、今回はここにLuby SparksのNatsuki Katoもお招きする運びとなった。Luby Sparksもまた、4AD発のインディー・ポップに多大な影響を受けてきたバンドのひとつ。この3者は音楽的ルーツが重なるところも少なくないはずだ。

というわけでは、今回は当事者とプロデューサー、そして第三者の視点から、『FLOWERS』の制作過程とその背景を分析。そこからさらに踏み込んで、この3バンドの共通点と差異も探っていきたい。

コード進行、音の質感、手法を公共物として利用する

――『FLOWERS』という作品を作るにあたって、小林くんがプロデューサーとしてpollyをどう導いたのか。今日はまずそこから話を進めていきましょう。

小林祐介(THE NOVEMBERS)「シンプルにお互いの良いところを持ち寄って、そこで自然に生まれるものを大事にしようと思ってました。それで出来上がったものが世の中に発表されたら、きっとこんなに良いことが起きるだろう――そういうヴィジョンをきっちり共有して、今回の作品が未来への架け橋に思えたらいいなと。

それともうひとつ思ってたのが、形の合わない木靴に足を入れてまでなにかを変える必要はないなってこと。不健康になって掴み取った未来はなんか違うよねっていう気持ちは共有してたかな」

越雲龍馬(polly)「それこそ一時期のpollyって、バンド的にも個人的にもあまり健康的じゃなかったんです。そんなときに小林さんが携わってくれることになって、作曲に対するアプローチとか、メンバーとの向き合い方とか、気づかせてもらったことがたくさんあって。今作を作ったことで、ようやくメンバー全員がおなじベクトルにむかっていける状態になった感じがしてます」

――今作はTHE NOVEMBERSがいつも利用しているTriple Time Studioで録音されたんですよね。越雲さんはTHE NOVEMBERSの影響を公言されているし、ともすればpollyがTHE NOVEMBERS化する可能性もあったと思うんですが、その点はいかがですか。

小林「まさにその〈pollyがTHE NOVEMBERS化する〉ことは僕のなかでバッド・エンディングでしたし、それはプロジェクトに関わる全員が承知していたことでした。

そのうえで〈俺たちって好きなものが似てるよね〉ということは素直に出したいと思ってましたし、むしろ、それが当然だなと。お互いにいつも使ってるスタジオで、双方の似ているところと違うところがどちらも見えてきたら、pollyがどういうバンドなのか、おのずと浮き彫りになるんじゃないかなって」

――具体的にはどんな作業とコミュニケーションを交わしたのでしょうか。

小林「とにかく僕はいろんなパターンを提案しました。これはメンタル云々ではなくて、あくまでも音楽性の話ですね。世の中には公共物たるコード進行や質感、メソッドが山のようにあるんだから、どんどんそれを使おうよと。まったくおなじことを僕がやれば僕の曲になるし、越雲くんがやれば越雲くんの曲になりますから」

――手法や技術は誰もが手を伸ばしていいものだと。

小林「そう。専売特許じゃなくて、あくまでも公共物なんだから、僕はそれをどんどん使うべきだと思うんです」

Natsuki Kato(Luby Sparks)「いまの話は完全にその通りだと思います。2010年代にこうしてバンドをやってる僕らは、90年代に生まれた手法をそれこそ公共物として利用できる。20年前にはなかったもの、いまだからこそ聴けるものがたくさんあるんだから、僕もそれはどんどん使ったほうがいいなと思ってます。

いろんなものを引用して自分たちの音を作るのって面白いし、仮にこの3人が同じものを目標として曲を作ったとしても、それぞれまったく違うものができるはずなので」

小林「表現のガワを作るのって半ば限界にきてるのかもしれないけど、一方で自分なりの訛りとか仕草とか、そういう〈つい出ちゃうもの〉ってあるじゃないですか。情報が行き届いて、さまざまな手法が使えるからこそ、いまそこに価値が置かれているっていうのもあるよね」

越雲「日本の音楽って、歌い手の癖にアイデンティティーが置かれてるような気がずっとしてて、僕はそれをすごく軽蔑してきたんです。僕はできれば楽器のように歌いたかったし、癖や感情を前面に出す必要はないと思ってた。

それが小林さんと一緒に作っていくなかで、そういう自分の癖や感情を避けなくなったというか。ヴォーカリストとしての自分が本来持っているものを実感できた気がしてて」

小林「自分のパーソナルな部分を他人に晒すのって、すごく怖いことですよね。でも、歌ってそこを晒すことでもあるし、その歌い手が歌詞を書いてれば尚更そう。

で、いま話してくれたように、越雲くんは〈自分のパーソナルな部分を見せたい〉というよりは、〈この世界を鑑賞してほしい〉みたいなタイプなんですね。つまり、〈鑑賞〉してほしいけど、〈干渉〉はするなと(笑)」

――上手いこと言いますね(笑)。