菅原文太の記憶

高倉健に次ぎ菅原文太も…。既にガンであることも報じられていたが、最後の気力を振り絞るように、反原発や沖縄の状況に、人びとに寄り添うように加担し続けていた姿に鼓舞されていた人も少なくないだろう。やはり菅原文太もまた特別な俳優である。

1964年生まれの私にとって、菅原文太はまさに父母の年代、母と同い年である。ちなみに、『トラック野郎』の盟友・鈴木則文も同年である。とはいえ、そんなことを意識するようになったのは近年のことで、やはり、広島での高校時代に『仁義なき戦い』五部作(笠原和夫脚本では四部作で完結)を広島東映に観に行った記憶が鮮烈だ。当然、学校をさぼって朝から観に行ったのだが、なぜか翌日にはしっかりセンセにバレてて「おい、ひがし、『仁義なき戦い』、どうじゃった?」と教壇からセンセに聞かれる始末。いや、そんなことはどうでもいいのだが、ドスの利いた声の割に、しなやかな獣のような菅原文太に、そして映画に圧倒されてしまったのはいうまでもない。

と書いてきて、今さら思い出したが、広島に帰ってからわざわざ夏の集中講義に出かけた東京外語大学の「島のポリティクス」という講義では、『仁義なき戦い 広島死闘篇』をしっかり見せて講義するという逆転した立場のセンセにもなってしまったし、昨夏だったかは朝日新聞が『仁義なき戦い』を広島史の映画としてとりあげた大きな記事をつくったときには、東北震災後の「復興」の暗部と広島の戦後史を重ねるようなコメントもさせてもらった。そうだ、高校のセンセに、すごい時間のかかった応答にもなったかもしれない。

リアルタイムでは『トラック野郎』だったが、遅れてきた世代として、しっかり一気に『仁義なき戦い』を劇場で見れてしまったことは幸運だったといわざるをえない。ちなみに、広島東映はその後、東急ハンズのビルになり、今は、広島ローカルでインディーズ、かつ日本を代表するシネコンであるサロンシネマが最近入った。私が関わっているヒロシマ平和映画祭では、サロンシネマさんも協力して下さり、映画祭の一環として『仁義なき戦い』や『広島死闘篇』を上映して下さっている。そんなこともあり、菅原文太や『仁義なき戦い』は、私にとっては格別な、そして今でもずっと生き続けている記憶である。

ヒロシマと軽さ

さきに、「しなやかな獣」ということばを出してみたが、菅原文太の大きな持ち味におかしみ、軽妙さ、みたいなものがある。ある種の「軽さ」であろうか。こういったことばをあげると、思い出してしまう人がいる。菅原文太も鈴木則文も亡くなってしまい、さらに近年亡くなってしまった方の話題に迂回するのもどうかと思うが、むしろ私の方の世代に近いながらも突然亡くなってしまった小説家・坂東眞砂子さんだ。坂東さんとは、とある編集者がとりもってくれた縁で何度か飲んだり、今はもう忘れ去れているだろう「猫殺し」バッシングに抗する意味で彼女が出した本でも対談相手のひとりを務めさせて頂いた。

そんななかで、彼女は、私を評して「実に軽妙だ」と。さらに、やはり広島出身の他の友人の名前も挙げて「彼もまたそうなのよね。広島人の特徴なのかしら」と。私のことを軽妙と評してくれる人も始めてなら、それこそ『仁義なき戦い』の影響もあって「怖い」とはいわれても広島人が軽妙という話も聞いたことがないから、ちょっと呆気にとられてしばらく考えてみた。

そう。やはり「広島」は軽く生きられる街ではない。保守的で閉鎖的で、おまけに原爆の記憶まである。そんな街で、その街に染まり切らずに生き抜こうとすれば軽妙になるしかないのだ。飄々と、とんでもなく下品に、かつしぶとく。そんな身のこなしが必要となるが、それはたぶん広島だけの話ではないだろう。ハードタイムスに、ハードなシチュエーションに、そんななかに置かれるものは知らないあいだに、そういう身ぶりを身につけざるをえないのだ。死なないために、殺されないために、殺さないために。

こう私が書いてきて、既に「ははあ」と感づいてきた人がいるに違いない。そう。『仁義なき戦い』の広能こと菅原文太のイメージと重なってきてしまうのだ。『広島死闘篇』は、『仁義なき戦い』のなかでも最も偏愛する一本だが、あのなかで、金子信雄にふられた汚れ仕事を断って強ぶっている文太が、手下が張り切って食わせてくれた肉が、近所の野良犬のものであったことに気づいて、酒で口を濯いで「わかったわい」と汚れ仕事を引き受けにいく卓抜なシーンがある。あのシーンの素晴らしさを語りだすと止まらなくなるが、ここではあの状況を、ああいうふうに演じることが出来るのは菅原文太だけだ、ということだけを指摘しておきたい。誰かがやればシリアスになりすぎるだろう、他の誰かがやればブラックジョークのような側面だけが際立ってしまうだろう。

率直にいってしまえば、ルールがすべて意味がなくなった世界で激闘を繰り広げる人間たちのドラマが『仁義なき戦い』であり、それは「やくざ」「暴力団」に限定されず、一定の普遍性をコアの部分で持っている。さらにいえば、当時の国際情勢までが近過去のやくざ抗争に仮託されているのだ。「代理戦争」とはまさにその時代の世界状況だった。そのなかで、菅原文太の演じる広能はなんとかスジを通そうとする。何度も挑み、権謀術策に破れ去っていくのだが、四部作のなかでも「外伝」扱いをされる『死闘篇』は、主人公をふたりにしぼることで、北大路欣也と千葉真一というダブル主演ではなく、むしろ菅原文太と成田三樹夫が際立つことになる。板挟みのふたりだ。何も考えずに暴走する新世代と、彼らを利用しつくそうとする狡猾な旧世代にはさまれ、なすすべもなく本来敵対する陣営のふたりが立ちつくす。そこで、私たち堅気はふと気づくのだ。こういう人間関係には、やくざも堅気もない、と。もうひとつ気づくのは、文太だけではなく成田もまた軽妙だということだ。このふたりがなんとか身をかわそうとするのだが、しかし、かわしきれない…。

「ひとり旅」をする男たちのデモクラシー

では、結局、軽妙さでは勝てないのか。いや、そうではない。むしろ、いっそうの軽さに挑んだのが『トラック野郎』シリーズだ。もう、これまたこのシリーズの素晴らしさを語りだすと止まらなくなるのだが、独立労働者たちの自律と連帯をうたいあげた労働者映画として、ここまで軽妙で下品な作品は、古今東西を見渡してもそうはないはずだ。そして、ここでもそれを可能にしているのは菅原文太(と愛川欽也)の身体であり声である。

既に紙数が尽きてきたので、予定されているもう一本の菅原文太論の方に延長戦を持ち越すとして(この延長戦、『ダイナマイトどんどん』! とまではいかないかもだが、『現代思想』での菅原文太特集に掲載予定)、菅原文太の「旅する身体のデモクラシー」とでもいうべき晩年のあり方は、そのまんま桃次郎の延長だと私は考えているとだけ最後に言っておきたい。まあ、まずは『トラック野郎』を見ろ。

さて、東映では「制覇」「関東緋桜一家」「日本暗殺秘録」「日本女侠伝 鉄火芸者」「日本女侠伝 激斗ひめゆり岬」「大脱獄」「わたしのグランパ」「県警対組織暴力」が発売されるという。なかでも「日本暗殺秘録」や「女侠伝」シリーズ、そして「県警対組織暴力」は必見だろう。

そして、私はこの夏こそ、街の夏まつりのカラオケ大会で「一番星ブルース」を歌うのだ。高低をメリハリつけた男二人のデュエット曲をオレひとりで。場所は、国道二号線と広島市内を流れる河の一本が交わる辺りの公園。ひとり旅をする男たちに、帰り道ではない旅をする女たちのデモクラシーにささげる歌をうたうには絶好のロケーションだ。そして、今からも人びとを鼓舞し続けてくれるに違いない菅原文太へのとりあえずの別れをうたうにも。

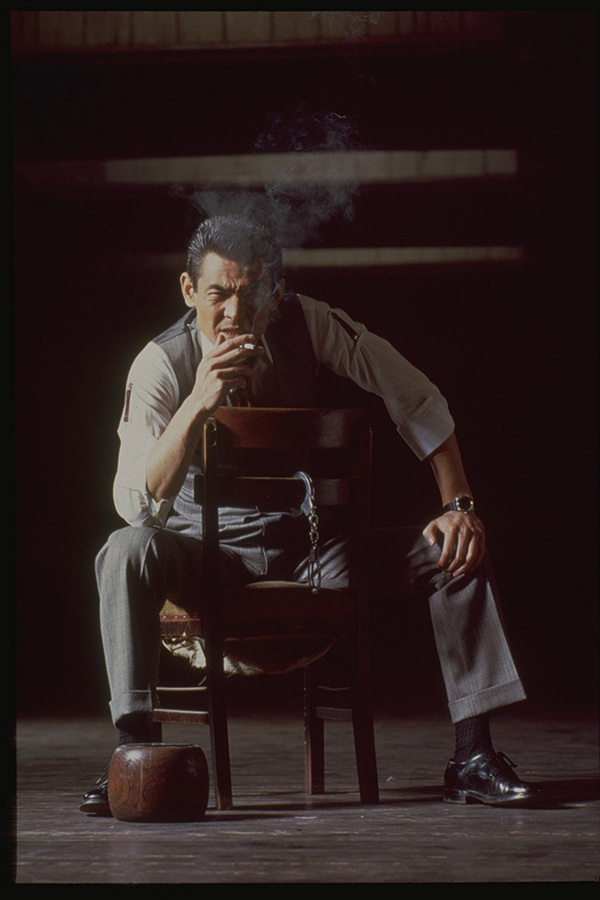

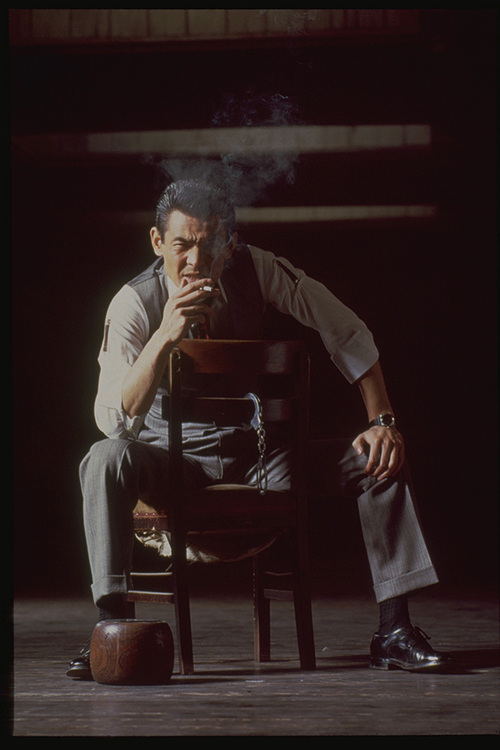

菅原文太(すがわら・ぶんた)[1933-2014]

日本を代表する映画スター。1933年8月16日生まれ、宮城県仙台市出身。雑誌などでモデルとして働いていたところ、新東宝からスカウトされ56年に俳優としてデビュー。1958年には「白線秘密地帯」で映画デビュー。「まむしの兄弟」「トラック野郎」シリーズなど数多くの映画で主演を務める。東映の任侠映画に多く出演し、73年の「仁義なき戦い」(深作欣ニ監督)の大ヒットで国際的スターとなる。その後も数多くの作品に出演し、主な代表作に「太陽を盗んだ男」、「ボクサー」など。2001年のアニメ映画「千と千尋の神隠し」では声優として出演する他、歌手としても幅広く活躍。享年81。

寄稿者プロフィール

東琢磨(ひがし・たくま)

1964年、広島県生まれ。音楽・文化批評家。広島市在住。著書として「ヒロシマ・ノワール」(インパクト出版会、2014年)、「ヒロシマ独立論」(青土社、2007)、「違和感感受装置」(冬弓社、2004)、「全-世界音楽論」(青土社、2003)など多数。