ミナスからジェネシスへ――ブラジルが生んだ偉大なる写真家の“光と尊厳”をめぐる物語

セバスチャン・サルガドなる写真家の名前を知ったのは1988年だった。トーキング・ヘッズのキーボード奏者ジェリー・ハリスンの2ndソロ・アルバム『Casual Gods』のジャケットとして使用された写真によって。どこかの鉱山らしき巨大な穴の壁面を蟻のように這う無数の人々の姿を鳥瞰的に写したその写真は一種、神話的香りを宿しており、その視覚的衝撃に中身の音も霞んでしまうほどだった。私はその後90年代に入ってから『不確かな恩寵』や『人間の大地 労働』などの写真集を手に入れ、この写真家について徐々に知るようになった。

名もない貧しき労働者たち、難民、死者、未開の人々…彼のモノクロ写真は常に生身の人間たちを圧倒的リアリティでとらえ、これでもかと突きつけてきた。そのリアリティは極限まで突き詰められ、時にシュールな領域にまで踏み込んでいる。また、一部のスキもない厳しさ、透徹した視線が一種の様式美へとすり替わってしまうような危うさを感じることもあった。悲惨な現実をネタにした高価なファイン・アート…みたいな非難を一部の評論家や哲学者から投げかけられたことがあったのも事実だ。

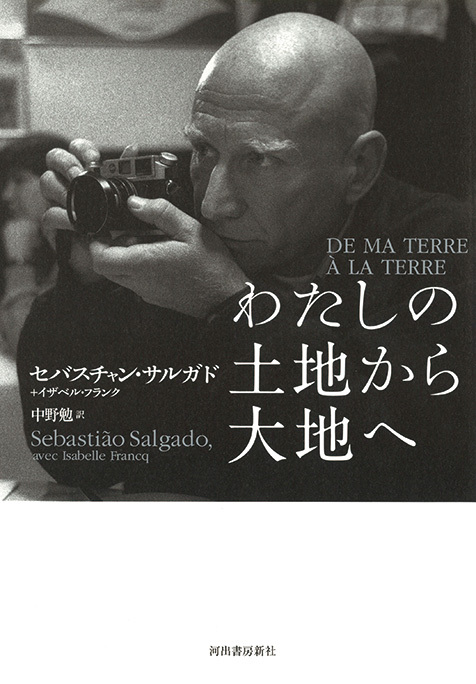

そんなサルガドが、撮影対象を人間から自然や動植物へとシフトしたのは、今世紀に入った頃である。彼は、ブラジルの生まれ故郷で、森林再生計画のための育成センター「大地学院(インスティトゥート・テラ)」を設立して現在までに250万本もの植林をおこない、更に、地球上の動物や植物たちにレンズを向けた「ジェネシス」プロジェクトを一昨年に完結させた。とはいっても、それを私が知ったのは、実はつい最近日本版も出たサルガドの自伝『わたしの土地から大地へ』によってなのだが。

この語りおろし自伝では、写真家としてのこれまでのキャリアが年代記的にまとめられている。そして自伝刊行と並行するように8月頭から全国公開が始まったのが、長編ドキュメンタリー映画『セバスチャン・サルガド 地球へのラブレター』だ。監督は、サルガド信者の一人であるヴィム・ヴェンダース。内容は、サルガドの写真を時代順にスクリーンに投影しながら、サルガドとヴェンダース、そしてサルガドの息子である映像作家ジュリアーノ(彼は本映画で共同監督も兼任)の語りを交錯させるというもの。自伝と映画は互いに併走/補完する形で、この写真家の表現の思想的背景や変遷を明らかにしてゆく。彼がいかにして、人間/社会の過酷な現実に迫り、更にこの惑星に生きるあらゆるものへと視線を拡大させてきたのか。本と映画では、一貫してそこに焦点を当てながら丁寧に描かれている。

1944年、ブラジルのミナス・ジェライス州の巨大農場主の息子として生まれたサルガドは、名門サンパウロ大学大学院で経済学を学ぶ傍ら軍事政権下で左翼運動に身を投じ、69年にパリに亡命。国際コーヒー機関で経済学者として働き始めて間もなくカメラに出会い、プロの写真家に転身。以後40年以上、主に報道畑の写真家として華々しい活躍を続けてきた。難民や労働者といった貧者/弱者を撮り続けた背景には、当然ながら、後進国の農民の子という出自や若き日の政治運動がある。だからこそ、彼の写真は、富める者の覗き見趣味的視線とは無縁の、対象と一体化する厳しい覚悟、そして、温かい眼差しに貫かれた物語を持っていた。どんなに悲惨な状況を切り取っても、その登場人物たちには神々しいまでの威厳がある。近年、自然の動植物へと視線を転じていった背景にも、この“共感と調和”の感性、哲学があるはずだ。あと、神話的光彩に満ちたミナス・ジェライスの風土が全ての土台になっているということも忘れてはならないポイントだろう。

CINEMA INFORMAION

セバスチャン・サルガド/地球へのラブレター

監督:ヴィム・ヴェンダース/ジュリアーノ・リベイロ・サルガド

音楽:ローレント・ピティガント

配給:RESPECT(レスペ)×トランスフォーマー(2014年 フランス・ブラジル・イタリア 110分)

◎Bunkamuraル・シネマ他にて全国順次公開中!

salgado-movie.com/

(C)Donata Wenders Salgado (C)Sara Rangel