【Click here for English translation】

YEARS before and after R.S.

先月なかば、私はとうとうタコになった。

というのも、音楽学者で横浜国立大の教授でもあった大里俊晴の七回忌に併せた追悼ライヴに参加したのである。首謀者は山崎春美。詳述はしないが、70年代末から80年代初頭のアンダーグラウンドとサブカルチャーを往還したこの人物はまた、ガセネタやタコといったバンドで大里とは同じカマのメシを喰った盟友であった。パンク~ニューウェイヴ以前にパンクでありニューウェイヴだったひとびと。その時代を体験していないも者は伝聞、風聞のたぐいはほとんど伝説であり、私は僭越ながらこのたび参加で、あの時代の空気をすこしだけ追体験した。もちろん過去の空気を吸うなどできない相談であって、私はそれを掠めたのみだが、音楽は、とくにポピュラー音楽は時代の産物であるのにもかかわらず、なにかのはずみでそれをのりこえる。タコがそうだったかは客観的な判断にお任せするしかないが、“人捨て節”“嘔吐中枢は世界の源”“宇宙人の春”などの辛辣なユーモアはときを経て、いまでは混迷の度を深めていた。きわめつけは戸川純がロリータ順子の代役をつとめた“な・い・しょ・のエンペラーマジック”で、テクノポップだった原曲は生楽器主体の編成に編曲されており、その隙間を縫って、ヒロヒト天皇役の山崎のブツブツいう声が聞こえる。まさかこの曲のアンプラグド・ヴァージョンを聴く日がくるとは。作編曲者の坂本龍一が聴いたらなんというだろう。私は舞台袖からステージをのぞきながらぼんやりそう思った。この曲はもともと83年のタコの『TACO』収録の楽曲で、その前年に出た坂本龍一と忌野清志郎のコラボレーションのパロディ――というのもヤボだが、83年といえば、まさにYMO散開前夜、坂本龍一は大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」を足がかりに、やがて世界規模の活動に乗り出していくことになるのだが、その一方で、フリクションやPhewやタコやら、アンダーグラウンドとの交流にも余念がなかった。世界に打って出るには、まず世界を打ち据えなければならない、と坂本龍一は考えていたかは定かでないが、ポストモダンといい条、80年代初頭は70年代の余燼で、状況はいまほど冷え冷えとはしていなかった。上述の坂本の活動も、そのような状況と無縁ではないとしても、私はいささかしゃべりすぎた。今回はその前段階である70年代の坂本龍一をふりかえりたい。

十代でドビュッシーにめざめ、高校で政治にかかわり、ジャズ喫茶に出入りした坂本龍一は、時代がそうさせた部分はあるとはいえ、早熟にはちがいないのは自叙伝「音楽は自由にする」の回想の片々にもあきらかだが、芸大に入学した1970年を境に、彼のなかの運命が頭をもたげてくる。もっとも彼自身半信半疑のフシもなくはなかった。作曲科の同窓生とはなじめなかったものの、美術学科の連中とのつきあいでゴールデン街に出入りするなかでフォーク・シンガーの伴奏の仕事をえるのは70年代なかばだが、実践に秀でた彼は入学してすぐに授業の一環で“ヴァイオリン・ソナタ”“エチュードI, II”を書きあげている。1970年から翌年にかけてのことだ。

それらの音源(“ヴァイオリン・ソナタ”は84年の音源、“エチュード”は今年の新録)が『Year Book 1971-1979』にはいるのだという。坂本の今年1月17日、63回目の誕生日にはじまったこのシリーズはおもに音盤未収録の音源を編むことで、年鑑形式でアーカイヴを補填する目的もある。もっとも、第一弾は2005年から昨年までをあつかっているのだから順次時代がくだっていくのではない。この第二弾は1971年から79年の10年間、教授と呼ばれる前のひとりの青年がYMOの一員となるとともに作曲家としてひとり立ちするまでをまるまるふくむ、キャリアのなかでももっとも動的かつ混沌とした時代をあつかっている。となると、みなさんのご興味も収録曲にむかおうというものだが、安心してください、はいってますよ。たとえば、“ナスカの記憶(非夢の装置 或いは反共同体関数としての音楽)”はアナログ・シンセと即興演奏を交錯させた13のパートからなる大作である。共演者である火地風水は当時女子高生だった火地風水の面々。園田佐登志が場をつくった明大現音研に出入りしていた火地風水の一員である高橋文子に大里俊晴が恋心を抱いていたのは彼の手になる小説とも回想録ともつかない「ガセネタの荒野」にもみえるが、そもそもガセネタもEX HOUSE主催のコンサートに出演したことがあり、さんざんだったとその本にある。これだけで『Year Book 1971-1979』が当時の日本のアンダーグラウンドに興味をもつ者にとっても第一級の史料であることが立証されたようなものだが、この音源を収録した78年はまた、YMOを結成し、『千のナイフ』をリリースした年であるのも忘れてはならない。坂本の正史の出発点にこのようなものがひそんでいたことは象徴的といわざるをえず、それらはディスク1に収録したクラシック~現代音楽もの、ディスク2のポップ・フィールドでの活動と融和しながら反撥し、実像をたやすく結ばせない。

ディスク1の、はじめてのスタジオ録音である友部正人との“ひとり部屋に居て”、ディスク2の大瀧詠一、伊藤銀次、山下達郎によるナイアガラ・トライアングルの“パレー”などは日本ポップス史の金字塔のひとつでもあるが、坂本龍一はそれらを的確な演奏でささえただけではなく、小説家富岡多恵子との“中折帽子をかむったお父さん”や、大部屋俳優といっても若い方にはちんぷんかんぷんかもしれないが、松竹映画の脇をかためた俳優たちの集団であるピラニア軍団の“役者稼業”では有能な作編曲家の側面をのぞかせる。いやむしろ、私はこれらの仕事に、きまじめな職業倫理より武満徹が黄金期の日本映画にもちこんだジャズや邦楽をソウルやフォーク(ロア)におきかえるのと同じにおいを感じるのである。問題はポップ・フィールドにいかに場を拓くかであり、ようは実験であり学習である。学習といえば、『Year Book 1971-1979』に竹田賢一との75年に結成した学習団の音源が含まれなかったのはかえすがえすも残念だが(そもそもグループの性格上、音源はほとんど残っていないらしい)、竹田賢一の『地表に蠢く音楽ども』に掲載したあの浩瀚なリストと方法から彼らがともに学んだことはけしてすくなくないはずだ、ところが、くりかえすが、音楽はそれがレコードという商品とメディア、テクノロジーやマーケットとも不可分には語れない時代にはいっていた。武満徹の時代とはちがう。

だからといって手をこまねいているわけにもいくまい。坂本龍一のとった選択は単純な戦力でも、ましてや転向でもなかった。音楽を純化する反動でそれを広げにかからなければならない。80年代から90年代にかけての坂本龍一の遍歴は今後陸続とするはずの同シリーズでさらにあきらになるはずだが、こうして彼の来歴を幾多のレコードとともにふりかえられるいま、その軸足にブレのないことはわかりすぎるほどわかる。だから彼が病床に臥せったと聞いて暗澹たる思いにとらわれた者はすくなくなかった。それが杞憂に終わったことはさいわいというほかないが、私は復帰第一弾が山田洋次監督の新作の映画音楽というのも感慨深いものがあった。というのも、坂本龍一は「音楽は自由にする」で、ロンドンでデヴィッド・シルヴィアンに武満徹をひきあわせられたとき、「小津の映画はすばらしいけど、音楽がひどい」と話した。いつかふたりで小津作品の音楽をすべて書き換えましょう。武満とのその約束は彼が鬼籍にはいったため果たせなかったが、坂本龍一が小津の「東京物語」をリメイクした「東京家族」を撮った山田洋次と組むことは、83年――そう、これもまたこの年だ――のふたりのトピックを彷彿させる。坂本は井上ひさしの戯曲「父と暮らせば」を雛形に、舞台を広島から長崎に置き換えたこの作品のテーマに共鳴し音楽をひきうけたという。私は「母と暮らせば」の本編は未見だが、サウンドトラックから推しはかるに、それは訥々とした美しさの滲む作品であるに相違ない。主題の中心には反戦、反核があるが、その裾野には死者と生者のかかわりや家族の問題も広がっている。黒沢清は今年公開した「岸辺の旅」で震災後のリアリティに訴えるよみがえりの物語を描いたが、「母と暮らせば」の虚構空間の感触もおそらくそこと通底するものがあるはずだ。唱歌を思わせる旋律をもつテーマ(弦楽とピアノの2ヴァージョン)をはじめ、スコアの大部分はクラシックの書法で書かれているが、古式ゆかしいそれだけでなく、感情の発露を機敏に抑制し、ときにノーノを思わせる瞬間さえおとずれる。思えば、坂本龍一はこと映画音楽にかぎれば、直截に作家性のひとであり、それはおもに幼少期からのクラシックの聴取体験に由来している。そしてまた原体験は彼が音楽を体系づけるときの前提でもあり、こちらも1年ぶりの刊行となる『commmons schola』の第15弾では承前となった大戦後の20世紀音楽がテーマの座談で、現代/実験音楽にたいして、いまなお変わらぬ健啖ぶりを彼はそこでしめしている。

ちまたでは、ケージを音楽の零度とみなし、そこに歴史の終わりをかさねるやり方がいまだ支配的――というより、終わったあとのことは考えるにあたいしない――だが、これをポピュラー音楽の側から概観すると、90年代をひとつの境に様式が枯渇していったのとの裏表だともいえなくはない。ジム・オルーク在籍時のソニック・ユースが20世紀の終わりに放った『Goodbye 20th Century』が、ケージからウォルフ、ライヒ、ポーリン・オリヴェロスやオノ・ヨーコや小杉武久までをあつかいながら、ジョージ・マチューナスをそこに加えたことで、フルクサスあたりで線引きしているのがわかるのとは対照的に、坂本龍一はこのCDブックで、トータル・セリエルやスペクトル学派のその先の先の21世紀に活きる20世紀音楽の資産を探りあてようとする。ポップカルチャーは資産を食いつぶしハイカルチャーはそれを温存するというのは、あまりに乱暴な図式だとしても、本書で浅田彰がカーデューとブライアン・イーノの関係を高橋悠治と坂本龍一のそれになぞらえたように、それを受けて、坂本自身、カーデューを現代音楽の作曲家というよりそれ以外とみなしたように、境界線とクロスする動きが問われるのは前世紀となんら変わらない。月並みな結論だが、問題はそこでの身ぶりであり、今後たとえ坂本龍一が軟体動物めいた意想外の動きをしたとしても、ここまでおつきあいいただいた読者なら、それを貫くものがあるのがおわかりだろう。

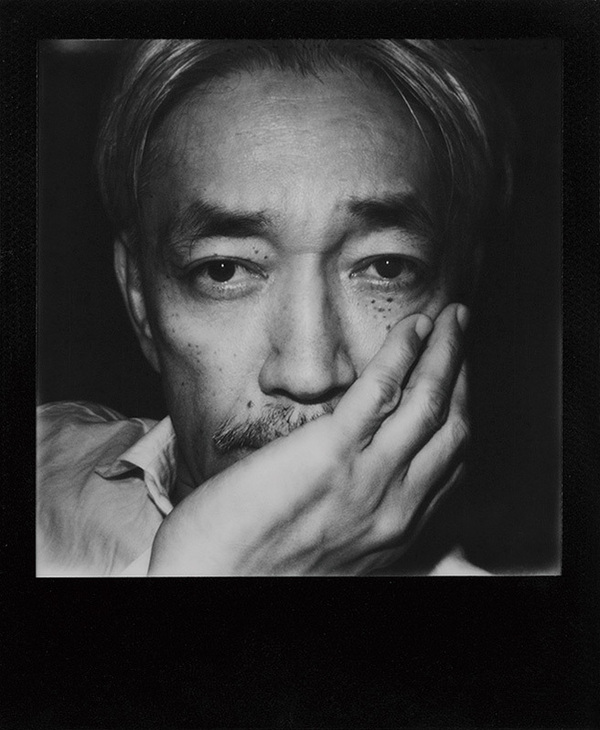

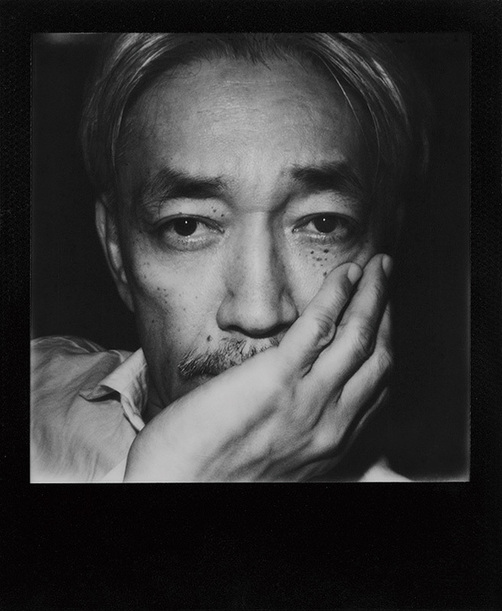

坂本龍一(さかもと・りゅういち)

52年、東京生まれ。78年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、YMOを結成。散開後も多方面で活躍。常に革新的なサウンドを追求する姿勢は世界的評価を得ている。2014年7月、中咽頭癌の罹患を発表し治療・療養に入ったが、本年8月に復帰を果たした。

寄稿者プロフィール

松村正人(まつむら・まさと)

72年、奄美生まれ。編集者、批評家。監修/編著の近作に「別冊ele-king ジム・オルーク完全読本」「ポストロック・バトルフィールド」「文藝別冊 ニール・ヤング」。湯浅学氏率いるロック・バンド湯浅湾のベース奏者。

PHOTO EXHIBITION INFORMATION

Red Bull Studios Tokyo Presents “Behind the Tracks” with ARTIST: Ryuichi Sakamoto × Wing Shya Photo Exhibition

映画「母と暮せば」オリジナル・サウンドトラックの制作現場を追ったドキュメンタリー写真展

<第1部>

○12/12(土)11:00-20:00

○12/13(日)11:00-18:00

会場:Red Bull Studios Tokyo

料金:入場無料

*本展は映画「母と暮せば」の前売り券・半券、またはオリジナル・サウンドトラックをお持ちの方のみへの特別公開とさせて頂きます。混雑時は入場を制限させて頂く場合がございますので予めご了承ください。

<第2部>

○12/19(土)11:00-20:00

○12/20(日)11:00-20:00

会場:BANK GALLERY(東京・原宿)

料金:入場無料

www.redbullstudios.com/tokyo/articles/ryuichi-sakamoto-x-wing-shya-photo-exhibition

映画『母と暮せば』

監督:山田洋次

脚本:山田洋次、平松恵美子

音楽:坂本龍一

出演:吉永小百合/二宮和也

制作・配給:松竹株式会社

◎12/12(土)全国ロードショー

hahatokuraseba.jp