いまは身内よりも、地球に聴いてほしい

――今回のアルバムではアンティバラスが参加した“Think Twice”に顕著ですけど、黒田さんの音楽にとってアフロビートは大きな役割を占めてますよね。でも、アフロビートはギターが大事な音楽なのに、黒田さんはバンドにギターを使わないじゃないですか。ギター抜きでこういうアフロビートを演奏する時って、どんなアレンジを意識してるんですか?

「ギターのやるべきラインを、大林くんの手に託すくらいの気持ちですね」

――鍵盤が2人分弾くということ?

「そうですね、彼は天才なので。そもそも、アフロビートは本来だと13人くらいで演奏する音楽ですけど、それを僕らは5人でやるわけですから。本当はホーンだって4、5人でユニゾンしたいし、パーカッションも入れたいですけど、そういうわけにはいかない。だから、エッセンスと方向性だけを採り入れてます」

――なるほど。

「もしアフロビートを忠実に再現するのであれば、歌詞を変えて政治的な意見とかを書けばいい。アフロビートはただファンキーな音楽ではなく、メッセージによって成り立つ音楽なので、本当ならそこまで突き詰めないといけない。でも、僕らは一つのエッセンスとして出せればいいかなと。“Zigzagger”にしても、ベース・ラインに関してはトラディショナルなアフロビートをわざと外して、自分なりの解釈を入れてるつもりなので。そういう意味では、自分なりのフュージョンにはしている自覚はありますね」

――前作の“Afro Blues”にしても、少しひねって普通のアフロビートではない形にしてましたもんね。

「あれはネイト・スミス(『Rising Son』に参加したドラマー)の解釈で〈ジャズ・ソウル・アフロ〉といった感じになったんですけど、本当はもうちょっとアフロビート寄りだったんですよ。今回はドラム・パターンも自分で作ったので、その僕が狙っていたとこをアダムがしっかりとやりきった感じです」

――その“Zigzagger”は、フェラ・クティとミシェル・ンデゲオチェロからインスパイアされたとか。

「そうです。ベース・ラインにミシェルのモゴモゴした感じを入れたくて。アフロビートは基本的にベースは動かないので、そこで自分らしい音楽性を打ち出せたらと思ってやりました。それ以外は、特にドラム・パターンが完全にアフロビートなので、そのせいで前よりも土っぽい感覚が出ましたね。前作はもうちょっとアーバンな感じですけど、今回はちょっと臭い感じに発酵している(笑)。でも、メロディーはスパイキーで動きまくっていて、普通のアフロビートではあのメロディーは出てこないと思います」

――かなりメロディアスでポップなんだけど、どの楽器もすごく動きまくってますよね。

「どの曲にも、譲れないプライドや野望が入ってますね。〈タダじゃ済まさんぞ〉というパートが、どこかに一つは入っている」

――リズムに関しても、“I Don't Remember How It Began”とか、ものすごく作り込んでいるじゃないですか。あのリズム・パターンを覚えるだけでも大変そうですよね。全部の音が最後にガチャっと重ならないと意味がないし。

「そうそう。そこはなかなかおもしろくできたなと。前回では出せなかったジャズっぽさを出せたのが嬉しくて。ジャズを通ってきたし、コード感で遊ぶというのが作曲の好きなところの一つなので。例えばワン・コードでブラック・ミュージックのソウルみたいになると、僕が作曲で得意な部分が一つ消えるんですよね。今回みたいにメロディーの下のほうで、おもしろいことにチャレンジできたのは嬉しかったですね」

――この間、コーリー・キングにソロ作『Lashes』についてインタヴューした時、自分の音楽で大事な部分はハーモニーだと言ってました。黒田さんはどちらかと言えば、コードを重視するタイプですか?

「コーリーの言う〈ハーモニー〉は、全体的なカラーのことですよね。コーリーってすごくモーダルなんですよ。ダイアトニックが少ない。僕はかなりダイアトニックなんですよ。メロディーの〈ドレミファソラシド〉が強くて、こだわるところはその下に隠れたコードが無茶苦茶で、あっちこっちに行くところです。コーリーはコードがモーダルなので、メロディーが表面上はミステリアスになることが多い。でも、コードは意外とシンプルで長いんですよね。だから、キーボード・プレイヤーは僕の曲を演奏するのが大変なんです」

――黒田さんがインディーの頃は、特にそういうイメージでしたよね。

「モロにそうでした」

――それまで難しい動きをしていたのが、『Rising Son』で一気にシンプルになった印象です。

「今回もシンプルなようで、ちょっとだけ動いているところが意外とあるんですよ。“No Sign”も超J・ディラっぽいし、ベース一発に聴こえるんですけど、実はキーボードの最初のコードをわざと外してるんです。でも、そんなの全然気付かないでしょ? そういうのを昔よりもスリック(滑らか)に忍者っぽくやっている。前はもっと露骨にやってたんですよ。〈ムズイやろ、カッコイイやろ! こんなんできんねんで!〉ってね(笑)」

――前はリズムもそうでしたよね。難しいクラーベとかが入っていた印象が。

「当時はまだ学生を上がったばかりだったので、聴いてもらう対象が身内に向いていたのかもしれないですね。〈カッコイイことしてますね〉ってミュージシャン仲間に言われたかった。いまはむしろ……、地球に聴いてほしいです(天井を見上げながら)」

ふざけたと思われてもいい、それが逆転したら最高になるので

――今回はそういう意味で、前作とインディー時代のちょうど中間のような感じなのかなと。

「プロダクションのこだわりは『Rising Son』を継承しつつ、メロディーの多様さはインディーの作品から一歩進んだ感覚ですね」

――アフロビートっぽいことをしても、核になるビートが目立っていて、複雑な感じに聴こえないところも進化しているというか。

「一応はループ音楽という気持ちが、まだ自分の中にはありますよね。インディーの頃はジャズであることが先だったので、メロディーはループしてもいいけど、そのあとはセッションでリズム・チェンジして、演奏者の解釈に委ねることが多かった。でもいまは、曲が始まってから終わるまでのトラックを手掛けているという意識が強いです」

――演奏者の解釈については、プロデューサー目線でどんなふうに考えてますか?

「こちらで指定している部分はあるので、そこを(演者が)弾かなかったら、気になってバッとそいつを見てしまう。許せる部分と許せない部分があるんですよ。(新作のレコーディング・メンバーは)何でもできるから、逆に何でもしていいというのを減らしたんですよね。クラシック音楽のように全員にパートを用意していて、これ以外はあり得ないという部分も多いです」

――そんなふうに〈トラック〉という意識が強いのに、出来上がった楽曲はセッションっぽい感じになるというのもおもしろいですね。

「それが人力に落とし込むことの醍醐味でもあるのかなと。どこかオーガニックに攻めているというか。でも。メンバーを見れば動いてないほうだと思いますよ。アダムなんて、よく耐えたなと思うのが4曲くらいありますね」

――でも、ジャズに馴染みのない人が聴いたらすごく動いているように聴こえると思いますよ。逆に、ジャズ・リスナーには動いていないように聴こえる。

「そうですね、僕もバンドだと思われたいです。トラックだとは思われたくないですよね。そういう意味では、いい落としどころになったんじゃないかな」

――黒田さんが好きなトランペッターはクリフォード・ブラウン、フレディ・ハバード、ウディ・ショウですよね。でも、自分がやってる音楽はドナルド・バードと遠くないというか。

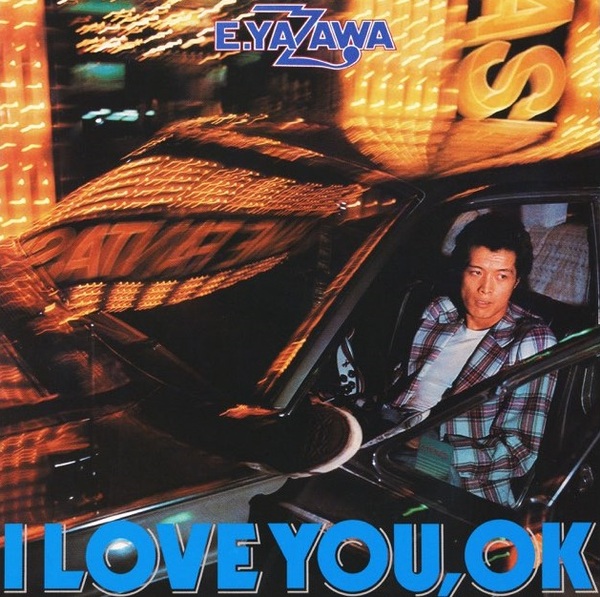

「むしろドナルド・バードですよね。トランペッターはそのあたりが好きで、スタイルはソウル・ジャズが好きなんです。ちょっとレア・グルーヴというか、グラント・グリーンのライヴ盤みたいな。あの時代の、ふざけているのかカッコイイのかわからないジャケットだけど、音楽を聴くことによってファンキーさが2倍に増す感じ。僕は、あの時代のリヴァイヴァルなんですよね」

――だから、『Zigzagger』のジャケットもそんな感じなんですね。

「そうですね。ファンキーさを出したかったし、ジャズだと思われたくなかった。カッコイイと思われたくない、ファンキーでいたい。特に今回はあり得ないですね。前のアルバムで〈渋い人〉という印象が付いてしまったかもしれないので、みんなの認識を本当の自分に戻したかった」

――前のアルバムは、だいぶスカしてましたもんね(笑)。

「そうそう(笑)。今回はまず、インパクトの強いものを作ることが大事でしたし、音楽から色を感じたんです。それで、アートワークを手掛けてくれたハッサン・ハジャージに言われたんですよ。〈中身のない音楽家が派手な格好をしても何の意味もないが、タクヤやホセのようなアーティストがこういうコンセプトの表現をすると、意味合いが2倍にも3倍にもなるんだ。人の前に立つという行為を怖がるなよ〉って」

――へぇ~!

「ハッサンは61年生まれでモロッコ出身の、世界中で尊敬されているストリート・アーティストなんです。すごく格好良いセンスの持ち主で、原色をどんどんぶつけていく。彼には僕から電話して依頼したんですけど、今回のジャケットは〈My Rock Stars〉という彼のプロジェクト※の一環なんですよ。彼が好きなアーティストに、こういう派手な格好をさせて撮影する企画で。僕発信だと絶対できなかったことだと思うし、自分の枠組みから飛び出せたという意味でも勇気が出ましたね」

※詳しくはナショナルジオグラフィックの記事を参照(英語)

――最初に見た時は、〈ついにふざけたか!〉と思いましたけどね。

「ふざけたと思われてもいいんです、それが逆転したら最高になるので。そういう自由な解釈があることが楽しいのかなと」

“Zigzagger”日本ツアー

2016年12月13日(火) 名古屋ブルーノート

2016年12月15日(木) 札幌 cube garden

2016年12月16日(金)、17日(土) ブルーノート東京

2016年12月19日(月) 大阪・梅田クラブクアトロ

★詳細はこちら