5. サラ・カークランド・シュナイダー『Unremembered』

ニュー・アムステルダムをジャッド・グリーンシュタインやウィリアム・ブリトルと共に運営しているのがサラ・カークランド・スナイダー。ファースト・アルバム『Penelope』(2010年)がピッチフォークで8.2点を獲得するなど、世界的に高く評価されている彼女を〈インディー・クラシックの女王〉と呼んでも差し支えないでしょう。本作ではソー・パーカッションやアラーム・ウィル・サウンドといったインディー・クラシックの先鋭的コレクティヴに在籍するメンバーを自身のオーケストラに起用し、シャラ・ワーデンや、スフィアン・スティーヴンスのサポートも務める行うDMスティス、ブライス・デスナー(ナショナル)と共に音楽プロジェクトのクロッグス(Clogs)という活動もしているパドマ・ニューサムをヴォーカリストとして迎えています。現代音楽以降のヴォキャブラリーを導入しつつ、圧倒的なダイナミズムが堪能できるアルバムで、調性音楽と無調音楽の垣根を突き崩しながら揺れ動く大胆なストリングスは圧巻の一言です。とはいえ、決して難解な作品というわけでもなく、収録曲の殆どが3~5分台であることも幅広いリスナー層に聴かれることを求めている証ではないでしょうか。

本作のプロデュースも務めるボン・イヴェールの盟友、ジョシュ・スコットによるユニットの初アルバムで、USチェンバー・ミュージックのレヴェルがここまで来たのかと思わされる一枚です。レディオヘッド『In Rainbows』(2007年)とボン・イヴェール『Bon Iver, Bon Iver』(2011年)の間にあるようなサウンドなのですが、本稿の観点から注目すべきは、インディー・クラシックの中心的コレクティヴであるyMusicのロブ・ムースがストリングス/ブラス・アレンジメントを手掛けていることです。ロブ・ムースは2015年にかけて、アラバマ・シェイクスやジョアンナ・ニューサム、ディセンバリスツにサン・ラックスといった面々の重要作にも参加しており、USチェンバー・ミュージックを底上げしている張本人と言えるでしょう。本作の収録曲“Floating”は、当ブログで何度か取り上げてきた〈ミニマル・ミュージックがポップ・ミュージックの中に組み込まれている〉楽曲の好例であり、スティーヴ・ライヒ“Electric Counterpoint”(のジョニー・グリーンウッドによるカヴァー)を彷彿とさせるナンバーです。ちなみに、yMusicのメンバーに加えて、ニュー・アムステルダム所属のコーラス・コレクティヴであるルーム・フル・オブ・ティースのキャロライン・ショーが参加した、サン・フェルミン『Jackrabbit』も素晴らしいアルバムなので、本作と併せてぜひチェックしてみてください。

3.挾間美帆『Time River』

デビュー当初から八面六臂の活躍を見せる(詳しくはこの記事を参照)挾間美帆が自身の室内楽団=m_unitを率いて完成させた、〈現代ジャズ・ラージ・アンサンブルのハードコア〉とも言うべきセカンド・アルバム。ジャズとクラシックが交わるチャレンジングな楽曲群は、現代ジャズ的な音色の導入やエレクトロニクスの活用といった味付けにより、複雑な構成よりも美的洗練やファッショナブルな感覚が強調されており、最終的にキャッチーなサウンドに仕立て上げられているのが逆に恐ろしいです。〈ネクスト・マリア・シュナイダー〉の大本命であることを証明してみせた本作をクラシック~現代音楽寄りの耳で聴くとすれば、彼女自身のピアノ演奏による和音の刻みの上を、ストリングスが絡み合いながら飛翔するミニマリズムがユニークな“イントロダクション”や、本作でもっともクラシックの色合いが濃い“フーガ”といった後半の楽曲群がポイントになってくるのではないでしょうか。時にデジタル的にも聴こえる、滑らかなストリングス・サウンドがモダンでカッコイイです。

ジャズとクラシックの垣根が崩壊し、同時代の音楽と溶け合い始めたここ数年を象徴するような音楽といえるのが、ウィキリークスに機密情報を漏えいしたことで有罪判決を受け、全米を議論の渦に巻き込んだ米軍人、チェルシー・マニングを巡るオラトリオ作品『The Source』です。アルバムの全容を説明するだけでかなりの長文になってしまうので、ここでは音楽的特徴についてのみ説明していくことにしましょう。本作は、オートチューンによるレチタティーヴォ歌唱、ポップ・ミュージック(ダイナ・ワシントン、ビッグ・ボーイなど)から抽出した様々なサンプリング音源と、7人のプレイヤー(エレキ・ギター、エレキ・ベース、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、ドラム、キーボード)による演奏から構成されています。それらにアクフェン『My Way』(2002年)を思わせる大胆なエディットを施すことで、ジャズとクラシック/現代音楽、ポップ・ミュージックが独自のセンスでミックスされた、スーパーフラットな音響デザインに成功しています。カオティックで前衛的なサウンドながら、同時にポップネスの獲得にも成功したことで、海外の音楽メディアでも高く評価されました。このあまりに壮絶なアルバムを一度耳にしたら、何か大変なことがクラシック~現代音楽の世界で起こっていることを気付かずにいられないでしょう。

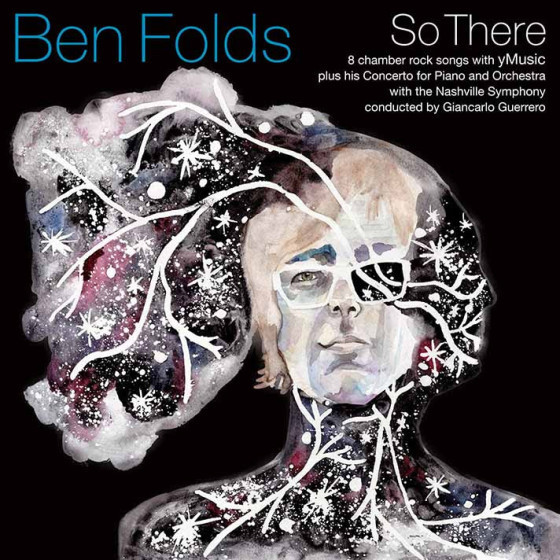

1. ベン・フォールズ『So There』

稀代のポップ・マエストロ、ベン・フォールズとインディー・クラシックを代表するコレクティヴのyMusicが手を取り合い、至高のポップ・ミュージックを作り上げました。〈マイケル・ナイマンとブライアン・ウィルソンのコラボレーションがあったとしたらこんな作品になるのかも〉と思えるほど、豊かなチェンバー・サウンドとマジカルなメロディーに彩られており、自由に空間を行き来することで楽曲のムードを生み出すストリングスと、緩急自在のフレージングがトレードマークのホーン・セクション、そして楽曲のカラーリングを決定付けるベン・フォールズのピアノが混然一体となった楽曲群は、新たなチェンバー・ミュージックの時代を高らかに告げるかのようです。

yMusicは自分たちの作品『Balance Problems』(2014年)のプロデュースにサン・ラックスを招くなど音響面にも高い意識を持っており、本作でもその今日的な感性が活かされています。また、アルバム後半のナッシュビル・シンフォニーと共演したピアノ協奏曲も聴き逃してはいけません。ジョン・ウィリアムズ的とも言える壮大なロマンティシズムを携えながら、ベン・フォールズらしいポップネスも垣間見せるものになっており、本作への意気込みと野心が圧倒的なクオリティーと共に伝わってきます。シリアス・ミュージックのヴォキャブラリーがポップ・ミュージックに理想的な形で溶け込んだ、現在のチェンバー・ミュージックにおける隆盛を伝える一枚。ぜひ聴いてみてください。