ビクターの積年のカタログのなかからセレクトされた作品を、未発表音源などを収録した追加ディスクと詳細な解説が記されたブックレットと共にパッケージした〈デラックス・エディション〉シリーズ。その第1弾〈TOKYO LOCAL CLASSICS〉として、藤原ヒロシの初期3作品がリリースされた。

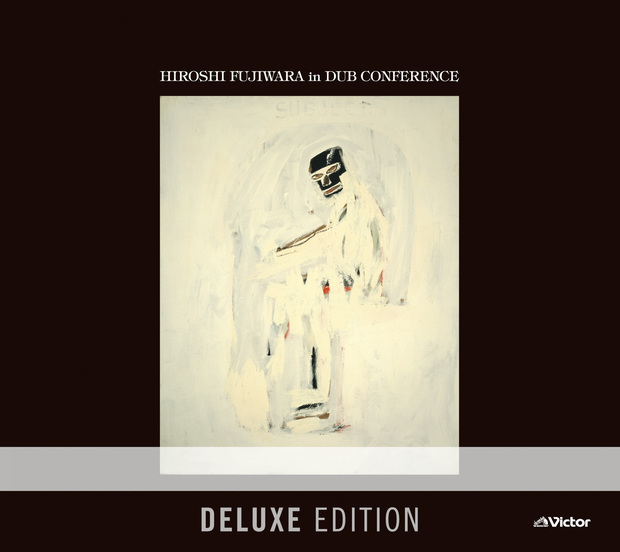

テリー・ホールやニナ・チェリーらニューウェイヴ/ポスト・パンク期の名立たるミュージシャンをフィーチャーし、ストリングスやピアノのリリカルな音色と共に至高のアンサンブルを鳴らした94年作『Nothing Much Better To Do』 。その半年後に発表され、世界各国のダンス・フロアでヘヴィー・プレイされた“NATURAL BORN DUB”を含む、世界初のピアノ・ダブ・アルバム『HIROSHI FUJIWARA in DUB CONFERENCE』。そして、「東京ラブストーリー」や「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」で知られる坂元裕二の初監督映画「ユーリ」のサウンドトラックとして制作された96年の『“Yuri” Original Soundtrack』――今回のデラックス・エディションにはいずれも多数の初CD化を含むレア音源がふんだんに追加収録され、東京からNY、ロンドンまで各国の若者が同時代に興奮を共有していた、90年代半ばの音楽/文化地図が透けて見える作品になっている。

今回Mikikiでは、藤原ヒロシと彼自身が希望したYogee New Wavesの角舘健悟との対談を実施。90年代生まれの音楽家による新しい東京の音楽に耳を傾けているリスナーの生活に、かつての東京で輝きを放った不朽のグッド・ミュージックが加わることを一義に持つ〈TOKYO LOCAL CLASSICS〉にとって、若き世代のスポークスマンになりつつある角舘は最良だろう。 *Mikiki編集部

★〈TOKYO LOCAL CLASSICS〉特設ページ

★PLASTICSの代表作3タイトルもデラックス・エディションで同時リリース! 詳細はこちら

――健悟くんは音楽家としての藤原さんにどういう印象を持っていましたか?

角舘健悟(Yogee New Waves)「僕が初めて藤原さんの音楽を聴いたのは、車の中で聴いていたラジオだったと思います。それは藤原さんが(音楽を)担当していたMILKのファッションショーで使われた音源だったと思うんですよね。それが1年前くらいかな。楽しそうなことをやっている人がいるんだなと思いましたね。今回のデラックス盤を聴いて思ったのは、語弊があるかもしれないけど、外国人の音楽みたいだなと(笑)」

藤原ヒロシ「最初のアルバム(『Nothing Much Better To Do』)は特にそうかもね」

角舘「デラックス盤もミュージック・ビデオの撮影のときに車の中でメンバーと聴いたんですね。メンバーから〈これ、どこの国の人の作品?〉と訊かれて、〈藤原ヒロシさんだよ〉と言ったら、〈マジか! 日本人なんだ! すげえ良いね!〉と驚く、みたいな(笑)。外国の音楽のニュアンスを日本人が解釈すると、どうしても日本人っぽいアクが出るんだけど、藤原さんの音楽にはそれがなくて。それはどういうことなんだろうね、という話をメンバーとしました」

――確かに藤原さんの音楽性にある洗練されたムードは日本人然としてないですよね。『Nothing Much Better To Do』をリリースされた当時も、作品自体に独自の存在感があった。

藤原「僕らの時代は、自分たちでシーンを作るうえで、海外のシーンに呼応して乗っかるような感じだったんですよね。そういう感覚はいまの若い人にはあまりないと思うんですけど」

――そういう感覚を持っているアーティストもいるんだけど、シーンの形成には至ってないですよね。音楽性もアティテュードも細分化されているというか。

角舘「いまの時代に音楽を作るのは、すごく難しい気がしています。やっぱりどうしても、それぞれが自分の好きなもののアラカルトになってしまうなと」

藤原「そうだね。それは悪いことばかりじゃないんだけど、海外の音楽の焼き直しみたいなものが多いなとは思う。角舘くんは音楽に興味を持ったときに海外のアーティストに憧れたりはしなかったの?」

角舘「僕は、子供の頃はあんまり洋楽を聴かなかったんです。邦楽のスッと日本語が耳に入ってくる感じが気持ち良くて」

藤原「どのあたりの邦楽?」

角舘「荒井由実時代のユーミンさん、松田聖子さんとか。歌謡曲が好きだったんですよね。それからなぜかメロコアとかを聴くようになって」

――健悟くんはファンク・バンドでドラムを叩いていた時期もあるんですよ。前にライヴハウスのちょっとしたセッションで角舘くんがドラムを叩いている姿を見たことがあって、すごく良いグルーヴが出てました。

藤原「いまもドラムは叩けるんですか?」

角舘「叩けます」

藤原「今度ドラマーとして誘ってみようかな(笑)。ずっとドラマーを探しているんですよ」

角舘「やりたいっす(笑)。ファンク系なのでクセがありますけど、良かったら使ってください。最近の日本のバンドのシーンで洋楽とリンクしていると言ったら、USインディー周辺とかになるのかな。チルウェイヴ界隈の流れが日本にも来て、それを真似しているバンドは結構いたりしますね。服装も顔つきもアートワークも」

藤原「そういうところには乗らないんだ?」

角舘「興味はないですね。真似っ子にならずにどうしたらおもしろくバンドができるかということを毎日考えています。結局、僕は海外も含めていま起こってるムーヴメントというよりは、昔の日本のシティー・ポップと呼ばれたシーンのほうが味わい深いと思うんですよね。洗練されていない海外の真似事にはやっぱり違和感がある。いまの子たちって楽器も上手いし、吸収力も高いんだけど、なんか違うんだよなと思っちゃうんですよね」

藤原「若者が〈いまの子たち〉と言ってる」

角舘「同世代の話なんですけどね(笑)。藤原さんはどんな若者だったんですか?」

藤原「僕らの時代は西洋の文化に対する憧れがすごく強かった。僕が中学生のときにオンタイムでセックス・ピストルズがデビューして、それからパンクにハマり、聴いたことのない音楽を聴く刺激がすごくあったんです。だから、昔の音楽を掘り下げるというよりは、新しい音楽を追いかけていくほうが多かったね。90年代になるとオンタイムの音楽を追いかけることもなくなってきたんだけど。だから、Yogee New Wavesがやっている音楽と僕らが90年代にやっていた音楽には通じる部分があるかもしれないけど、吸収しているバックグラウンドは違うと思う」

――90年代の東京にあった音楽もファッションもさまざまな分野がストリート・カルチャーとして一本の線で結ばれていた時代性は自然発生的に生まれたんですか?

藤原「そうですね。ああやって音楽やファッションをはじめとするカルチャーが自然とひとつにまとまっていったのは、あの時代が最後なのかもしれないですね」

角舘「いまはそれぞれが好きなものを好きなだけピックアップして、それぞれで解釈してるという感じがあるかもしれない」

藤原「昔は例えばパンクのライヴに行くのにパンクスのファッションじゃないと中に入れないくらいのムードがあったんですよね。いまそういうムードはないですよね。極端に言うと、〈フジロック〉でもステージのアーティストはパンクなのにお客さんはみんな〈THE NORTH FACE〉を着ているみたいなことがあるじゃないですか」

角舘「捉え方が自由になったんですかね」

藤原「自由になったとも言えるし、目立ちたいと思う人にとっては不自由になったとも言えるかもしれない」

角舘「最近は僕と同世代――90年から92年生まれのゆとり世代の奴が業界や現場にいることが多くなっています。その世代がカルチャーのデカいムーヴメントを作れたらおもしろいなとは思うんですけどね」

藤原「OKAMOTO'Sとかも同世代だよね?」

角舘「そうですね」

藤原「僕はOKAMOTO'Sのメンバー然り、その世代の人たちがすごく話しやすいんですよ。今日もそうだけど、その世代の人たちはちゃんとリスペクトを示してくれつつ物怖じしないで話してくれるんですよね。いまの30代くらいの人たちのほうが、コミュニケーションが取りづらいなと思うことがある」

――30代は特に藤原さんを崇めている人が数多くいると思いますし。

藤原「そういうのもあるかもしれないけど、根本的なコミュニケーション・スキルが20代の子のほうが高いと思う」

角舘「僕らの世代は礼儀を知らないのかもしれない(笑)」

――そんなことないと思うけど、上の世代にも嫌味なく会話にタメ口を挟み込めたりするところがあるのかなと(笑)。

藤原「そうそう、そういう感じのほうが僕は話しやすい」

角舘「それこそ30代の人たちはそういう感じを嫌がる人も多いですけどね」

藤原「じゃあお互い30代が苦手ということか(笑)」

――藤原さんはヨギーの音楽にはどんな印象を受けましたか?

藤原「すごく良かったです。さっき名前が出たユーミンやはっぴいえんどにも通じるムードに、メロコアのコード感とかレゲエやスカの要素も感じられるなと思って。ただ、この音楽性に到達するにはまだ若すぎるかなとも思った。30代から40代のアーティストが作っていそうな音楽というか。若々しさで突っ走る感じはそんなにないじゃないですか」

角舘「若々しさという言葉を、ちょっと自分なりに偏見を交えて言い換えると、〈キャピキャピしてる〉という感じなのかなと思うんですけど、それとは違う若々しさはあるつもりなんです」

藤原「なるほどね。でも、もっと好き勝手にいろんなタイプの曲を作ってもおもしろそうだなと思った。僕が若い頃はヒップホップも好きだし、ハウスも好きだし、ロックも好きで、そういう要素を同じアルバムに入れたりして。統一感がなくてカッコ悪いかなと思った時期もあるんだけど、でも全部好きだからやりたかったんだよね」

角舘「良いっすね。実はそういう葛藤はいま結構あるんです」

藤原「リミックスを除けばヨギーは電子音を入れたりしないじゃないですか。そういう曲があっても良い気がした」

角舘「そうですね。僕もいろんな音楽が好きだから。メタルも好きだし、ファンクも好きだし、ハウスも好きで……いろんな音楽を吸収してできたのがYogee New Wavesの音楽ではあるんですけど。でも、リミックスは別として、電子音はあまりこのバンドには合わないのかなとも思っていて」

藤原「リミックス音源もやりすぎている感じはしないもんね」

――でも、遊びでDAM DAM DANというヒップホップ・クルーを組んだりしてるんだよね?(笑)。

角舘「そう、それは遊びの延長でしかないんですけど、仲間内3人でヒップホップクルーを組んでトラックを作ってラップしています」

藤原「ヒップホップと言えば、水曜日のカンパネラは最高の歌謡ポップだと思うんですけど、最低のヒップホップでもあると思うんですよね。それが受け入れられているいまの時代がすごいなと思う。あの子(コムアイ)のラップにはヒップホップが好きな感じが全然出てないじゃないですか。そういう意味でも歌謡ポップとして最高だと思うんですよね」

角舘「コムアイも同世代なんですけど、音楽の話をしたことないな。ピザの話とかばっかりで(笑)」

――コムアイちゃんはいかに独創的なパフォーマーとして自由に躍動できるかということに徹していると思うんですよね。

藤原「そうなんでしょうね。ヒップホップの価値観から言うと、日本然とした昔話をラップするとか、五七五的なノリをラップに持ち込むのはご法度だと思うんだけど、そんなことは気にせずにやれているのが歌謡としておもしろいなと思う」

――USのヒップホップ至上主義の発想ではあり得ないですよね。

藤原「そうそう。それがいまの日本の歌謡としては最高の音楽になっている。それは素晴らしいと思いますよ。結局、僕は若い頃海外の文化にばかり影響されてたんですよね。そのなかに自分もいたかったというのは大きくて」

――その面では藤原さんだから成し得たことがいっぱいあると思うんです。海外のアーティストと同じ目線でコミュニケーションを取ったり。

藤原「僕と同世代で新しい音楽をやろうとしている人たちがどんどん出てきていた時代なので。マッシヴ・アタックがデビューする前に一緒にデモテープを作ったりしてたんですよ」

角舘「すげえな。そういうエピソードはめちゃくちゃ羨ましいですね」

藤原「もちろん彼らも売れる前だし、最初はDJ同士として交流が始まって。同時代に未知の領域に一緒に向かってやっていた感じがあった。当時はヒップホップもハウスも未知の領域の音楽でもあったので。いまの若い人たちは同世代で昔の作品や文化を掘っている印象がある。いまも新しい音楽が生まれている感覚はある?」

角舘「トロ・イ・モワは衝撃的でしたね。トロ・イ・モワがやっているダンス・ミュージックに寄った別プロジェクトのレ・シンズもカッコ良くて。でも、確かに新しいジャンルというよりは、過去の音楽に参照点があるんですよね」

藤原「そうだよね。僕もトロ・イ・モワはすごく好きだけど、ベースには昔のヒップホップだったりブラック・ミュージックがあったりするから、すごく新しいとは思わなかった。だから、海外のアーティストも昔の音楽をいまの感覚で解釈してる人が多いよね。そういう時代なんだと思う」

角舘「僕もこれから生まれる新しい音楽を必死に追いかけてみたいですけどね」

藤原「でも、ヨギーの音楽はすごく良質だから。それはとてもいいことだとは思います。良質なんだけど、変なスタジオ・ミュージシャン感はないし」

角舘「そこは気をつけているポイントですね(笑)」

藤原「僕らよりもさらに上の世代のミュージシャンは緻密に音楽を作っていたし、演奏も上手いんだけど、上手すぎてライヴを観ているのに『MUSIC FAIR』を観ているような感じもあって(笑)。去年、アルファ・レコードの村井(邦彦)さんが70歳になられて、それを記念したイヴェントでユーミンや細野(晴臣)さんとかいろんなアーティストが集結してライヴをやっていたのね。もちろん素晴らしいんだけど、ステージにエアカーテンが敷かれてるような感じがあった」

角舘「言ってる意味はすごくわかります。僕も去年〈風街レジェンド2015〉を観に行って最高だったんですけど、まるで映画を観てるような感じで」

藤原「昔のシティー・ポップってそういうエアカーテンが敷かれているような感じがあるんだよね。もちろん、それも魅力なんだけど。ただ、ヨギーにはそのエアカーテン感がないから、バンドの等身大が伝わってくるというか」

角舘「嬉しい。先ほど電子音楽の話が出ましたけど、やっぱり僕らも採り入れたくて、次のアルバムではブレイクビーツをやりたいなとも思っています。でも、ライヴで再現できないのがイヤなんですよね。いまはライヴ至上主義の時代だと思うから、ライヴに来てくれたお客さんにどれだけ衝撃を与えられるかが重要だと思うんですね。それも僕らの課題で。〈ライヴが良くないバンドは確実に淘汰される時代だよね〉と友達ともよく話しています」

藤原「2枚組のアルバムで同じ曲なんだけど、それぞれまったく違うアプローチをしているみたいな作品をリリースしてもいいんじゃない? バンド・サウンドと打ち込みをキッチリ分けるみたいな」

角舘「ああ、それはシャレてるな(笑)。僕らはライヴ・バンドであろうという意識があるから、それがお客さんの親近感にもなっていると思うんですよね。最近、モッシュ禁止のフェスやイヴェントもあるんですけど、こんなに寂しいことはないなと思っていて」

藤原「でも、ヨギーはモッシュやダイヴは起きない音楽だよね(笑)?」

角舘「でも、ライヴだとサウンドの歪みが2目盛りくらい上がったりするから、音源のイメージよりフロアの熱は高いと思います」

藤原「バンドとしてはそういうライヴは良いの?」

角舘「大好きです。ホントはお客さんと一緒にぐちゃぐちゃになりたいんですよね。けど、いまやってる音楽はクールな感じもあるから難しい。だから最近、パンク・バンドをやりたいんですよね。男の子だし、お客さんを横に揺らしているだけでは満足できない部分もあって」

藤原「お客さんはどっちを望んでるんだろうね?」

角舘「それがわかんないんですよね」

藤原「音源を聴いたら横に揺れることを求めるかもしれないよね。でも、やりたいと思ったことはそのときにやったほうが絶対に良いと思う。その人がそのとき、その場所でしかできないことがあるから」

角舘「そう考えたら、いまのYogee New Wavesはいまの僕らにしかできない音楽だと思うんですよ」

藤原「40代でいまの音楽性をやっていたらそんなにおもしろくないのかもね。いまの若さでこういう渋さを出せているのが良いんだろうな。だから、逆にヨギーがは40代、50代になってからパンクをやってたらすごくカッコイイかもしれない」

角舘「その歳になってパンクをやるならちゃんと痩せてたいっすね(笑)」

藤原「あんまり演奏技術が上達しないほうが良いかもね。演奏が上手くなるほど壁も出てくる気がする」

角舘「僕らの同世代のバンドって粒揃いなんですよ。Suchmosはご存知ですか?」

藤原「YouTubeで観たことある」

角舘「和製ジャミロクワイを自称していて、みんなすごく演奏が上手くて、カッコいいんですよ。すげえイケてる。一方で、はっぴぃえんどの継承者のようなnever young beachという超サイケで格好良いバンドもいたりして。この2バンドはひとつのスタイルを極めようとしているんですよ。そのあたりで負けているなと思うところはある。でも、僕はいろんなジャンルを跨いで、柔軟な音楽家になりたいとずっと思っているんです。いろんなことに興味があって。服のデザインもやるし、DJもやる。それこそ、楽器もギターだけじゃなくドラムもやるしという」

藤原「そこに対しては優越感があるの? それともコンプレックスでもあるの?」

角舘「両方ですね」

藤原「僕も自分のムードのなかでたまにみんなとは違う方向に進んでいるような孤独感を覚えることはよくあったけどね。結局は同じ方向に進んでたりするんだけど、そのときの自分のモードで感じ方が変わるんだよね」

角舘「藤原さんがいまいちばんやりたい音楽はなんですか?」

藤原「なんだろう……DJには全然興味がないし、やるとしたらライヴなんだけど、それこそヨギーっぽい感じや、スカっぽいサウンドをやってみたいとは思うかな。スカはずっと避けてきたんだけど、最近良いなと思った。最近、エイミー・ワインハウスのドキュメンタリー映画『AMY』を観てね。あの人はジャズ畑から出てきたアーティストだけど、スカっぽい音楽をやっていた時期もあって、自分もそういうアプローチをしてみたいという興味はある」

角舘「良いですねえ」

藤原「ホントにドラムお願いするかも(笑)」

角舘「ご連絡お待ちしてます(笑)」

藤原「最近よく思うのは、自分たちがやっている音楽は一般の人には理解できないと言いながら、裏ではその人たちも聴いてほしいみたいな、よこしまな考え方があるじゃないですか」

角舘「ありますね(笑)」

藤原「そういう感覚を持ってる人たちが成功するのがカルチャーにおいては理想的だと思うだよね。それって、大きく言えばAppleみたいなことだと思うんですよ。iPhoneはいつまで経ってもオシャレな人が使っているイメージがあるけど、実は田舎のおじさんたちも普通に使っているという」

角舘「なるほど」

――カウンター的なイメージを保ちつつ、日常的なツールになるというブランディングができている。

藤原「そう、上手にマイノリティーのトップを走っているように見せつつ、実はメジャーのど真ん中にいるという。そういう広がり方がいちばん良いと思うんだよね」

角舘「ズルイな、カッコイイな(笑)」

藤原「ヨギーもそこを狙ったほうがいいと思う」

角舘「なるほど、iPhoneになると(笑)」

藤原「常に洗練されたクリエイティヴを提示してるけど、さりげなく日常の必需品っていう。角舘くんのインタヴューを読むと、アンチ・メジャーな意識が強いでしょ?」

角舘「人生をインディーに捧げるみたいなところはありますね(笑)」

藤原「でも、あんまりアンチ・メジャーって言い続けると、バンドの音楽が広がっていくうえでギャップも出てくると思う。活動はインディーっぽい動きをしてるんだけど、そこは上手くブランディングしたほうが良いんじゃないかと思う。だから、とりあえずいまのスタイルでやっていけば良いと思うけどね」

角舘「ありがとうございます。今日、藤原さんと話せてモヤモヤしていたものがちょっと晴れた感じがあります」

INFORMATION

タワーレコードでは、〈TOKYO LOCAL CLASSICS〉シリーズ6タイトルのうち2タイトルを購入した方に、先着でCD未収録貴重音源3曲を収録したカセットテープ『TOKYO LOCAL CLASSICS - HF+PLASTICS OUTTAKES』をプレゼント!

TRACKLIST

A1. 藤原ヒロシ/UNIVERSAL DUB(trial dub)

B1. PLASTICS/GOOD(single ver.)

B2. PLASTICS/LAST TRAIN TO CLARKSVILLE(U.S. ver.)

■対象作品

・PLASTICS『WELCOME PLASTICS(Deluxe Edition)』

・PLASTICS『ORIGATO PLASTICO(Deluxe Edition)』

・PLASTICS『WELCOME BACK(Deluxe Edition)』

・藤原ヒロシ『Nothing Much Better To Do(Deluxe Edition)』

・藤原ヒロシ『HIROSHI FUJIWARA in DUB CONFERENCE(Deluxe Edition)』

・藤原ヒロシ『“Yuri” Original Soundtrack(Deluxe Edition)』