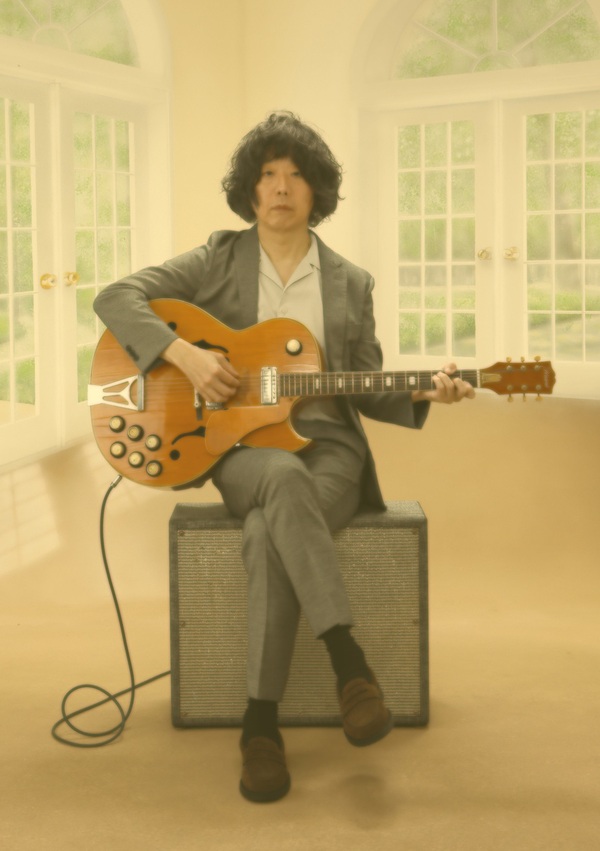

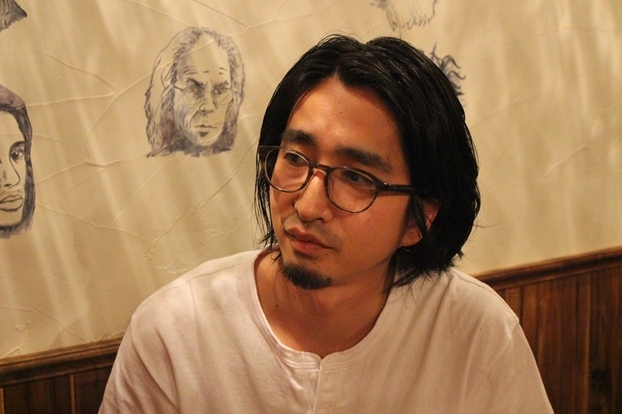

MUSIC FROM THE MARSが実に9年ぶりとなる新作『After Midnight』を完成させた。オルタナ/ハードコア・パンクからエモ/ポスト・ロックへの転換期にあたる90年代後半から活動を開始し、プログレやジャズなどを横断する複雑なアンサンブルが主にポスト・ロック文脈で評価されてきたバンドだが、当時のインスト・ブームのなかにあって、中心人物の藤井友信(ヴォーカル/ギター)はあくまで歌を重視して、異彩を放つバンドでもあった。

2007年発表のミニ・アルバム『Living in the ZOO』以降、度重なるメンバー・チェンジもあり、リリースからは遠ざかっていたが、現在はサックスとフレンチ・ホルンを含めた6人編成を確立。AxSxEをエンジニアに迎えてキティ伊豆スタジオで録音を行い、幾度も調整を重ねたマスタリング作業を経て、『After Midnight』を完成させた。本作の特徴は“Motion”や“RAINBOW”のような隙間を活かしたミッドテンポのナンバーで、90年代のヒップホップや、その影響から発展した2010年代のジャズともリンクする作品になっている。ceroや吉田ヨウヘイgroup、Yasei Collectiveあたりのリスナーにも間違いなく刺さるはずだ。

そして、『After Midnight』が何より素晴らしいのは、そのタイトルが示す通り、朝焼けを迎えたときの多幸感を聴き手に感じさせるということ。リリースまでの9年の間に、おそらく大小さまざまな悲しみも経験してきたはず。しかし、そこを通過して完成したアルバムには、ささやかでも確かな幸せを噛み締めるような、なんとも優しいムードが漂っている。タイトル曲から“K.I.K.O”へと続くラスト2曲の流れは特に絶品だ。また、藤井の顔を全面に配したアルバム・ジャケットについて、本人は「宇多田ヒカルみたいでしょ?」と笑っていたが、彼女の作品が描き出す人生の光と影に通じる雰囲気は、今回の作品からも確かに感じられる。

今回はアルバムのリリースに伴って、藤井と□□□の三浦康嗣との対談を企画。2人はすでに10年以上の付き合いになる〈盟友〉と呼ぶべき関係である。バンドにこだわり、MUSIC FROM THE MARSを転がし続ける藤井、そして元来持っていた作家志向を開花させ、近年はthe band apartの荒井岳史のソロ・アルバム『プリテンダー』をプロデュースしたり、森山未來のパフォーマンスの音楽を担当するなど多方面で活躍する三浦。活動の形態はそれぞれでも、2人がシェアする作り手としての感覚は、いまも昔もなんら変わりがない。『After Midnight』が提示する人生観や幸せの形の背景が、よくわかる対談になったように思う。

常におもしろい音楽を作りたいと思ってるから青写真はない

――リリースに関しては9年のブランクがあったわけですが、その期間はバンドにとってどんな時間だったのでしょうか?

藤井友信(MUSIC FROM THE MARS)「ずっと出したいとは思ってたんですけど、この9年の間に結構メンバーが変わっていて、オリジナル・メンバーが辞めてからは一枚も出してない。実はその間に一度レコーディングもしていて、今回と同じスタジオを使ったんですけど、それが全然おもしろくなかった。当時はバンドを継続させたいという想いがあったから、リリースしていかないと忘れられちゃうというのもあって……」

三浦康嗣(□□□)「あったの?」

藤井「一応、あったね」

三浦「もうないでしょ?」

藤井「もうないね。そのときこんな状態で焦ってレコーディングしても何も良いことはないなと、すごく反省したんです。で、何が自分にとっていちばんおもしろいのかをもう一度考えたら、やっぱりヨッシー(吉村佑司※、ドラムス)とスタジオでああだこうだ言いながら曲を作るのがいちばん楽しいなと思ったんです。俺が作ってきたのと真逆のことを彼がやったりするのがおもしろかったし、マーズの曲を他の人とやっても、みんな〈これはヨッシーのドラムだよね〉って言うの」

※結成時からのオリジナル・メンバーで、2010年に一度脱退するも、2013年に復帰

三浦「曲の構造自体にプレイが入り込んでいるんだろうね」

藤井「そうそう。それで当時のベースにも〈やっぱりヨッシーさんしかいないですよ〉と言われて、ヨッシーにお願いして戻ってきてもらい、それからは自分にとってのおもしろい曲を、この世の中にないものを作ろうと思い直したんです。その後に結婚をして、子供も生まれたんだけど、その間も常にバンドのことは考えていました。あとはケイタ(ケイタイモ)くんが入ったのも大きい。ケイタくんも音楽的なことをガツガツ言う人で、やっぱりそういう人とやるほうがおもしろいですよね」

――メンバーが固まって、実際にアルバムを制作するにあたっては、何か青写真はあったのでしょうか?

藤井「青写真はいつもないですね。常におもしろい音楽を作りたいと思ってるから、ギター持ってリフを作ったり、ちょっと変わった押さえ方をしてみて、これから曲が始まったら良いなとか、そういうことを考えたりしている感じ。それをスタジオに持っていって、考えたリフを弾くと、ワーッとみんなが群がってきて、それで盛り上がったら〈これは良い曲になるな〉と」

――以前は好きなバンドをモチーフにして作ることもありましたか?

藤井「いや、昔からとにかく人と違うことがしたいと思ってたから、好きなバンドを聴いても、〈これとは違うことをしないと〉と思うタイプで。とにかく人と同じことをするのが嫌いなんです。まあ、インスピレーションをもらえるものと言うなら、ジャズがいちばんかな。決まり事が少ないから」

三浦「大体のジャズはベースが通奏低音としてあって、ドラムがずっと歌っているじゃないですか。ジャズの曲から1小節を切り取ってループさせるとか、マーズはそういうことをやってるんじゃない?」

藤井「昔、PULLという変拍子ハードコアみたいなバンドを組んでいたんだけど、そのバンドがまさにそれだった。リキッド・リキッドがひとつのネタをずっと回すみたいに、PULLはメタルの格好良いリフをずっと繰り返して、そこにシャウトを乗せるという感じ。で、それと並行してマーズはもう少しオルタナ寄りでやっていたんだけど、PULLが解散したことで、マーズでも変拍子がやりたくなった。しかもそこに真面目な歌が乗るというね(笑)。洋楽っぽいメロディーじゃなくて、ユーミンとかそういう……」

三浦「歌謡だよね。吐き捨てる感じじゃなくて、ちゃんと何かを語って、日本人の情感に訴える、みたいな」

藤井「そう。その頃に作った“slightly”をいまでもやっているけど、あの頃のように、ただ自分がおもしろいと思ったことをやるだけという姿勢にまた戻ったと言っていいかもしれない。で、じゃあ今回は何が違うかというと、歌詞を真面目に考えた。アンサンブルに混ざったときの言葉の響きについては、これまでは自然にやっていたけど、今回は改めてそこを考えて、そのうえで自分が普段使っている言葉でちゃんと書こうと思った。なので、歌謡曲の歌詞をいろいろ読んでみたり、松本隆や阿久悠を良いなと思ったり」

――なるほど。そのうえで今作の歌詞はどんなことがテーマになっているのでしょう?

藤井「今回の歌詞は、子育てとか生活から出てきたものが多くて、“After Midnight”は引越しをしたときの曲なんだよね。より歌謡曲的な気持ち良さを求めたというのはあって、歌謡曲は大したことのない歌詞でも、曲のパワーがすごい。〈あなたが好き〉と歌っていても、その言葉より楽曲自体にエネルギーがある。うちらってさ、裸のものが好きじゃない? 斜に構えるより、開き直りというか、そっちのほうが強いと思っている。阿久悠もダサい言葉を使っているけどダサくないというか、本質的な感じがして良いんだよね。飯も酒も同じで美味いほうがいいし、僕ら2人はそのためだったら借金してもいいと思ってる。食べ物でケチるのがいちばん嫌なんだよね」

三浦「音楽で食ってようが、他の仕事をしながら音楽をやってようが、結局貧乏臭いのがダメで、そういう意味じゃ2人とも貴族っぽいと思う。自分で言うことじゃないけどね(笑)。例えば、音楽シーンの流行をキャッチするとか、それ自体は良いも悪いもないし、どっちでもいいんだけど、でも常にそこと照らし合わせて、〈じゃあ、自分はここをやろう〉みたいなのは、ちょっと貧乏くさいというか。そういうのは気にしてないでしょ?」

藤井「うん、気にしてない。音楽に関しては絶対曲げられない部分があるし、マーズに関しては、自分のなかで最上級の表現じゃないとメンバーみんなに聴かせられない。そうじゃないものを持っていってもメンバーの反応は薄いしね。雰囲気でやろうとしても、すぐにバレちゃうから」

三浦「そういうことをやってると、いつの間にか周囲の人間もフェイドアウトしてる」

藤井「そう、だからまずはメンバーを驚かせるようなものが出来ないと、アルバムを発表することなんてできない。その点では、もう一回自分のテンションを上げたし、本質的なものしかやりたくないなと思った」