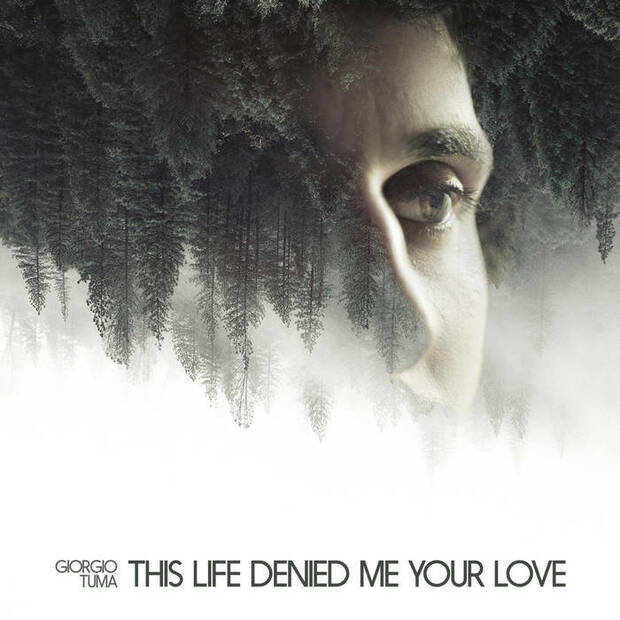

ジョルジオ・トゥマの初来日ツアーが2月17日(金)からスタート。月末までにかけて、全国6都市で9公演が開催される。77年に南イタリア・レッチェで生まれたトゥマは、これまでに4枚のアルバムを発表。卓越したソングライティングで、世界中のポップス・フリークを魅了してきた。甘くとろけそうなメロディーに美しく折り重なるハーモニー、そして夢見心地のサウンドスケープ――2016年発表の最新作『This Life Denied Me Your Love』に収録された“Release From The Centre Of Your Heart”は、レティシア・サディエール(ステレオラブ)のアンニュイな歌声をフィーチャーしつつ、トゥマの持ち味が最大限に発揮された極上のナンバーだ。

このオンリーワンな音楽性を、森は生きているの元メンバーで、現在は1983のキーボーディストとして活動している谷口雄は〈箱庭のように綿密に構築されたサウンドでありながら、決して閉じこもらず開かれたポップス〉と評している。そこで今回は、以前からトゥマの大ファンだったという谷口に協力してもらい、来日直前のトゥマにメール・インタヴューを実施。ソフト・ロックに映画音楽、今日のUSインディーまで網羅した音楽性のルーツや、作曲/レコーディングへのこだわりなどを掘り下げながら、ポップ・マエストロの誕生秘話と来日公演の展望に迫った。ちなみにトゥマはツアーの一環で、2月23日(木)に東京・恵比寿baticaで開催する〈Mikiki Pit Vol.2〉に出演するので、こちらもぜひ注目してほしい。

★〈ジョルジオ・トゥマ・ジャパン・ツアー・2017〉詳細はこちら

★〈Mikiki Pit Vol.2〉詳細はこちら

〈音楽を聴くこと〉だけが僕にとっての学校だったんだ

――まずは改めて、あなたが音楽を始めるに至ったきっかけと、自分がどのような音楽家になろうと志したのかについて教えてください。

「僕が音楽にのめり込むようになったのは10歳のときだね。最初は、従兄弟が所有していたレコード・コレクションを通じてマッドネスやクラッシュの音楽に出会ったんだ。そのあと兄からの影響で、13歳でドラムを演奏するようになって、15歳でベレニス(Berenice)というパンク・バンドに加入したんだ。20歳になった頃にバンドは解散してしまったんだけど、それから24歳になるまではとにかくレコードを買い漁って、ほとんど1日中音楽を聴いているような生活を送っていたよ。その頃にDJも始めたんだ。当時はピチカート・ファイヴも大好きで彼らの曲をよくかけていたなぁ。ちょうどその時期に、(現在に至る)僕独自の音楽センス――メロディーへの意識が芽生えたんだと思う。あとはその頃に、キングス・オブ・コンヴィニエンスのライヴを初めて観て、〈僕はこういう感じの曲をイタリアン・ブラジリアン・フィーリングで作りたいんだな〉って気付いたんだ」

「そこからギターの演奏を勉強するようになって、マチルデ・ダヴォリ※と知り合い、そこから3年間はデビュー作『Uncolored』(2005年)に収録される曲たちを書き貯めていったんだ。実際のところ、僕は自分のことを大したミュージシャンだとは思っていないんだよ。ただ少し、メロディーに関して気の利いたアイデアをいくつか持っているだけなんだ。それこそ、スフィアン・スティーヴンスやファレル・ウィリアムズのようになりたかったな……。彼らこそが正真正銘のポップ・ジーニアスだよ」

※トゥマとの縁も深い南イタリアの男女デュオ、ガール・ウィズ・ザ・ガンのメンバー。後述のSudestudioのエンジニアでもある

――あなたの音楽に大きな影響を与えたアルバムを、3枚教えてください。

■ニック・ドレイク『Pink Moon』(72年)

「彼は僕の人生を変えてしまったんだ。ニック・ドレイクを知る前の僕と、彼の音楽を聴いたあとの僕はまったくの別人だね。彼のことを本当に尊敬しているよ」

■ステレオラブ『Emperor Tomato Ketchup』(96年)

「(収録曲の)“Cybele’s Reverie”を18歳のときに初めて聴いて……本当に、本当に感動したんだ。あのときの興奮と歓びを説明するのは無理だね。リリックに歌のメロディー、ストリングス・アレンジ……何もかもがパーフェクトだったよ。それからこのアルバムを購入して、僕のリスナー生活は一変させられたんだ。『Emperor Tomato Ketchup』は僕のなかで眠っていた、たくさんのドアを開けてくれた。それからは音楽を〈ジャンル〉ではなく〈フロウ〉で捉えるようになったんだ」

■VA『Easy Tempo Volume 8: Cinematica!!』(98年)

「このコンピレーションが、僕のメロディー・センスのベースになっているんだ。ピエロ・ピッチオーニを筆頭に、アルマンド・トロヴァヨーリ、ニノ・ロータ、ピエロ・ウミリアーニといった偉大な音楽家たちからの影響を抜きにして、僕の音楽が生まれることはなかったと思うよ」

――(トゥマの国内盤ライナーノーツを執筆している)吉本宏さんが、あなたもレコーディングに使っているイタリアのSudestudioを訪れた記事を読みました。あのスタジオはどんな場所なんでしょう?

「Sudestudioは僕や僕の友人たち、それに、たくさんのミュージシャンにとっての音楽的な〈ホーム〉なんだ。(オーナー兼エンジニアの)ステファノ・マンカとは僕がベレニスの一員だった頃に知り合った。彼はその当時サバーバン・ノイズというパンク・バンドでベースを弾いていて、よく同じヴェニューでライヴしていたから、気付いたら僕らは友人になっていたのさ。そんなパンク・ロック期(笑)を経て、僕は初めてのレコーディングをステファノが所有していた最初のスタジオで行うことになって、そこで彼と再会したんだよ。あの頃の僕らは若かったし、まだまだ何も知らなかった。でもいまではSudestudioはレッチェの最重要ランドマークになっているよ。このスタジオではたくさんの素晴らしいアルバムが録音されたんだ(一覧はこちら)」

――最新作の『This Life Denied Me Your Love』というタイトルには、どのような意味が込められているのでしょう?

「そうだね、これは〈愛情の欠けた何か〉を意味している。いわゆる男女の愛のことでもあるんだけど、もっと大切でスケールの大きな……、そう、自然が僕たちに与えてくれるような愛情のことでもあるんだ」

――僕(谷口)はキーボーディストとしてたくさんのシンガー/ソングライターに仕えてきましたが、アレンジの方法に関しては大まかに2種類の人間がいると思っています。自分の頭のなかで構築した音を再現しようとするタイプと、スタジオで果てしない実験を繰り返すタイプ。あなたはどちらのタイプに近いのでしょうか。それを踏まえて、『This Life Denied Me Your Love』のアレンジ作業はどのように進めましたか?

「なるほど。まず、僕の書いた曲はすべて僕自身の歌声と安物のギターを出発点にしているんだ。そこから、素晴らしいミュージシャン/アレンジャーの力を借りつつ、ヴォーカル・メロディーやアレンジをコンピューター上で組み立てながら考えていくんだよ。最近の2作品ではジュゼッペ・マガジーノのお世話になっているんだけど、彼と一緒に手掛けたデモが揃ったら今度はステファノ・マンカと一緒にスタジオで作業して、それから各曲ごとのコラボレーターたちに楽曲ファイルを送っていって。そして、それらが戻ってきたらステファノやマチルデ・ダヴォリと一緒にミックス作業をして、アルバムを完成させたんだ。こんなふうにたくさんのステップを踏んでいる理由は単純で、僕に(楽理の)素養がないからなんだよ。僕はただ、たくさんのレコードを聴き込んだだけで、特に音楽の勉強をしたわけじゃないからね。とにかく〈音楽を聴くこと〉だけが僕にとっての学校だったんだ」