〈ロック・バンドは停滞気味〉〈USインディーは下降線の一途〉――昨今の海外ロック・シーンを巡っては、こういった批判が毎年のように飛び交っている。確かに、ここ数年におけるブラック・ミュージックの隆盛ぶりに比べると、ロックは一時期ほど元気がないのかもしれない。音楽ブログ〈Monchicon!〉が、〈インディー・ロックは死んだのか?〉と題した記事を今年2月にアップするや否や巻き起こったSNS上での大反響もまた、リスナーに蔓延している後ろ向きなムードを反映していたのではないだろうか。

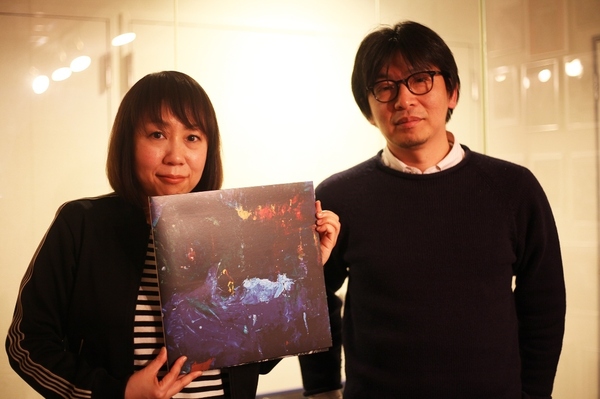

その一方で、2017年に入ってからは、閉塞感の突破口となりそうな作品がいくつか発表されているのも事実だ。そこで今回は、USインディー・シーンを長年追いかけてきた音楽評論家の岡村詩野と、慶應義塾大学法学部教授で「アメリカ音楽史」「文化系のためのヒップホップ入門」といった著作でも知られるアメリカ文学/ポピュラー音楽研究者の大和田俊之を迎え、時代の転機となりそうな2枚のアルバムを掘り下げつつ、USインディー・ロック及びアメリカの音楽シーンにおける最新潮流を語ってもらうことにした。

ここではフォクシジェンの通算3枚目となる新作『Hang』をフィーチャー。〈LAの光と影〉をテーマに、40人編成のオーケストラを引き連れた過剰な作りのロック・オペラが、新たなブレイクスルーとなりうる理由に迫る。

マイナーなものに対する優越感ではなく、ダサさをストレートに押し通すカッコ良さ

――お2人はいつ頃からフォクシジェンに注目するようになりました?

大和田俊之「名前は耳にしていましたけど、しっかり聴き込んだのは今回が初めてなんですよ。詩野さんは以前から追っていました?」

岡村詩野「はい、昔から好きでしたね。〈居場所がないなあ、この人たち〉みたいに思っていました」

大和田「最初はそれこそ西海岸の、カート・ベッチャーやゲイリー・アッシャーみたいな雰囲気でしたよね。ちょっとイビツなサイケ・ポップというか」

岡村「彼らって、(シーンに)出てきた頃から浮いていた気がします。しかも若かったじゃないですか」

――名前が認知されるきっかけになった最初のアルバム〈We Are the 21st Century Ambassador~〉が発表された頃、2人はまだ20代前半で。最近でいうレモン・ツイッグスみたいな感じでしたね、ちょっと突然変異というか。

岡村「そうですね。今でこそ、フォクシジェンの周りにはレモン・ツイッグスやホイットニーが集まってファミリーを形成していますけど、当時はそうじゃなかった」

――まだブルックリン・シーンが盛り上がっていた頃だけに、西海岸という出自も〈浮いている〉イメージと関係があったのかなと。アリエル・ピンクはLAの出身ですけど。

岡村「アリエル・ピンクも突然変異的に出てきた印象でしたよね。でも彼は、アニマル・コレクティヴなど東側(NY)のシーンとも繋がっていたし、そういう人脈の見え方が当時からありましたよね」

――その時期のフォクシジェンの作品は、サウンド的にはどんな印象でしたか?

岡村「今ほど凝ってはいなかったですがポップな印象でした」

大和田「僕も〈We Are The 21st Century Ambassador~〉から名前を聞くようになった印象で、あの作品は西海岸のサイケデリック・ポップのように聴こえるんですけど、そこから(作を重ねるごとに)どんどん過剰な感じになっていきますよね」

岡村「そうですね」

大和田「で、最初に言っておきたいことがあるんですよ。菊地成孔さんが『ラ・ラ・ランド』の映画評を書かれていたじゃないですか。『セッション』が個人的にすごくイヤな気分になる映画だったので、最初は『ラ・ラ・ランド』をスルーするつもりだったんですけど、あの記事を読んで、もしかしたら自分も観たほうがいいのかなと思ったんですよね」

――というのは?

大和田「僕は、菊地さんがあそこで指摘している理屈そのままで、ヒップホップがおもしろいと思っているんですよ。サビを盛り上げるためにイントロ、Aメロ、Bメロでしっかり助走をつけるというよりは、唐突にサビの数小節をループさせるだけという。つまり脈略もないし、オイシイところだけをその歴史性を無視して使っている。フォクシジェンの『Hang』も正にそうだと思うんですよ」

――菊地さんの映画評から引用すると、〈ある種の現代的な解離感覚〉〈葛藤がなく、ということは解決もなく、ただ刺激があるだけ〉ということですか、フォクシジェンも。

大和田「映画で喩えるとわかりやすいですけど、(クエンティン・)タランティーノだったら、もっとマニアックでB級なものをレファレンスとして持ってきて繋げると思うんですよ。タランティーノもたしかに〈断片〉的ではあるものの、作品の選択にはやはりエリーティズムが感じられる。〈俺はこんなB級映画も知っているぞ〉と。でもフォクシジェンの『Hang』は、音自体はポップでサイケなんだけど、聴いていて浮かぶのはビリー・ジョエルやエルトン・ジョンだったりして。そういった大ネタが恥ずかしげもなく並んでいるし、実際にレビューでもそういう指摘がなされている。でも、きっと本人たちは〈だって、ここのビリー・ジョエルの4小節が気持ちいいじゃん〉みたいな意識で、悪びれもなく繋いでいますよね。これはもう『ラ・ラ・ランド』だろうと! 繰り返しますが、まだ『ラ・ラ・ランド』観てないんですけど(笑)」

岡村「なるほど(笑)」

――確かに、〈We Are The 21st Century~〉には“Shuggie”というシュギー・オーティスに捧げた曲が収録されていて、そこは今の話でいう〈タランティーノ的センス〉ですよね※。でも後年のインタヴューを読むと、「インディー・ロックのファンに何がウケるかはわかっているから、あのアルバムはその通りに作った」とも語っている。

※タランティーノが97年に監督した映画「ジャッキー・ブラウン」で、シュギー・オーティス“Strawberry Letter 23”が使われている

岡村「私も大和田さんがおっしゃった通りだと思いますね。今回の『Hang』には、ビリー・ジョエルやエルトン・ジョンの感じ……熱心な音楽マニアには王道過ぎて〈今更……〉とされるような音楽が元ネタになっていると思うんですよ。同じ70年代でも、さっき名前の挙がったカート・ベッチャーはある種の音楽マニア向けの部類で、私が聴いて思い浮かべたのはそういうものじゃない。例えば、パートリッジ・ファミリーやオズモンズとか。バブルガム・ポップと言えば聞こえがいいかもしれないけど、ティーン・アイドルや当時のAMポップといったもの」

大和田「TV番組の主題歌レヴェルというか(笑)※」

※パートリッジ・ファミリーは70年よりアメリカで放送された、同名のTVドラマ番組(邦題:人気家族パートリッジ)から生まれた5人組バンド。長男のキース役を演じたデヴィッド・キャシディ(リード・ヴォーカル/ギター)は、2017年に認知症を患っていることを公表した

岡村「そうですね。当時はすごく話題になったけれど今では忘れられつつあるような感じが『Hang』にはあると思います」

大和田「しかも、そういう音楽をフル・オーケストラで演奏しているという。フォクシジェンのインタヴューをいくつか拾い読みしたんですけど、『Hang』ではそういう世俗的なポップスと、ミュージカルや映画音楽のゴッタ煮的なサウンドを狙っていたみたいですね。『〈スターウォーズ〉主題歌のここが気持ちいいから8小節だけ使って、その次はミュージカルのサントラを使います』みたいな発想。さっきの菊地さんの話じゃないですけど、要するにポスト・モダン的なレファレンス感覚が徹底的に内面化された結果、エリート的なセンスすらも否定され、むしろ野蛮なまでにメジャーなものと繋げている。そこがかなり今っぽいなーと」

岡村「そうですね。いわゆるインディー・ポップとは対極の、メインストリームど真ん中というか。ちょっと前だったらアウトとされたであろう……パートリッジ・ファミリーはともかく、それこそビリー・ジョエルあたりは中古レコード屋さんに行けば100円くらいで買える(笑)。そこは結構痛快ですよね」

大和田「マイナーなものに対する変な優越感みたいなものがミュージシャン側に感じられなくて、そこが清々しい。確かにビリー・ジョエルって、今聴くといいですよね」

岡村「いいですよ、すごく。特に彼が70年代に歌っていたような、ああいうメロディックな曲を書ける人が2000年代のインディー・シーンには不在だったわけですしね。大和田さんもおっしゃったように、このダサさをストレートに押し通すカッコ良さというのが、フォクシジェンの長所だと思います」

大和田「しかも彼らは、すごく真摯に作っているじゃないですか。斜に構えているような感じは全然しない。これはもしかしたら、ダーティ・プロジェクターズの新作にも関係してくる話かもしれないけど、〈メジャーなものを否定する〉というインディー・ロックのアイデンティーがある意味で変化してきているというか……」

岡村「カウンターとしての在り方から変わってきていますよね。フォクシジェンとダーティ・プロジェクターズの新作って、おもしろいコントラストを描いていると思うんです。ダーティ・プロジェクターズはR&Bやソウルといった現行のブラック・ミュージックに寄っているわけで、片やフォクシジェンもある種のメインストリームに接近していて、旧い価値観のカウンターとかオルタナティヴという概念に縛られていない。もっとも、ダーティ・プロジェクターズの場合はブルックリン的なものも若干残っていますけど、それは世代的なものだと思いますね」

――2000年代のブルックリン・インディーは、今思えば完璧すぎたところもありましたよね。それで行き詰まったのだとしたら、フォクシジェンは出て来るべくして現れた才能なのかなと。西海岸という出自も含めて。

大和田「そう、フォクシジェンが西海岸から出てきたのは腑に落ちますよね。東海岸のほうが、そういうインテリ的な抑圧は強いと思うので。それこそ、アーケイド・ファイアが2011年にグラミー賞を獲ったときにも、〈インディー・ロックって、ジャンルとしてどうなの?〉みたいな論争は起こったじゃないですか。あれは逆に、インディー的なものがどんどん躍進しているという文脈でしたけど。今回のフォクシジェンの弾け方は、それまでインディー・ロックをやってきた人は結構ムカつくんじゃないですかね(笑)」

岡村「過去にレアだったものが、時間の経過と共に大ネタになったとかではなく、本当にマジョリティーでしかないようなものが引用元になっている。そういうことの清々しさ、勢いみたいなものを感じますね」