断片化された「難民」や「アマチュア」にとどまる意志が、「反ブルジョア芸術家」を生み出した20世紀を想う。

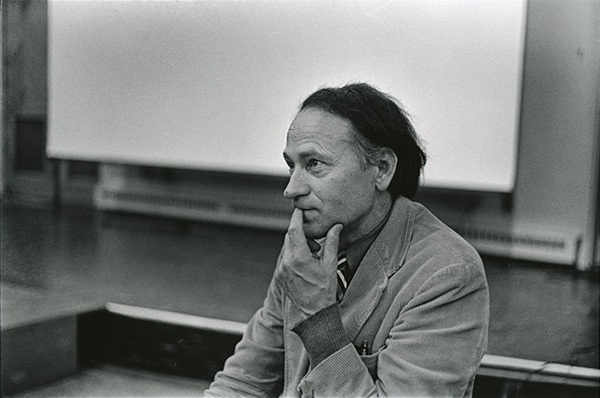

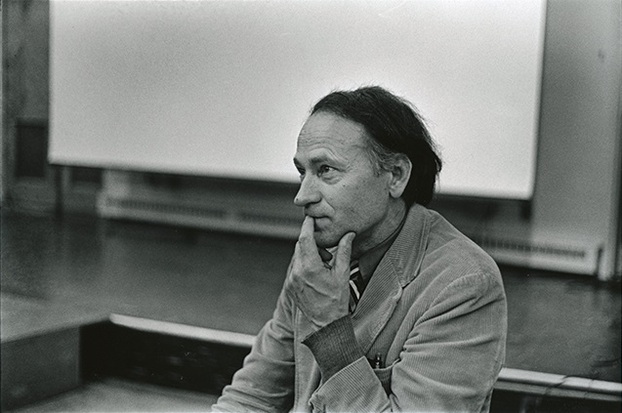

2019年1月23日、ジョナス・メカスがニューヨークの自宅で亡くなった。しかし、メカスの映画や文章のかなりの愛好家を自負する僕のなかで、意外なまでに哀しみの感情が湧きあがらない。ほとんど悲劇的なニュアンスを欠いた訃報なのだ。

1922年にリトアニアで生まれた映画作家の生涯がすでに96年もの歳月を数え、彼にとって心残りのあまりない大往生であったと推測(希望?)されるからなのか。このまま年齢を重ねると一世紀の時間を生き永らえる可能性もあったわけだが、メカスにとっての「世紀」は、やはり「戦争の世紀」にして「映画の世紀」、「アメリカの世紀」であった20世紀を指すだろうし、それも21世紀に入ってかなりの時間が経過した今、彼の死が悲劇性を伴わずに受け取められる理由の一つなのかもしれない。

1944年、ナチス占領下のリトアニアで抵抗運動に従事していたメカスは、その事実が発覚しそうになったため弟のアドルファスと二人で脱出を試みるが、ドイツの強制労働収容所で無為の日々を過ごすことを余儀なくされる。戦後の混乱期を幾つかの難民キャンプで過ごすうちにメカスは、永遠の「難民」としての自己を確立させ、その生はしかるべき土壌から根こそぎにされ、いわば粉々に砕け散るのだが、彼はその断片化をむしろ創作の根源に置き、それらをつなぎ合わせることで形成される「日記映画」や「日記文学」の傑作を世に残した。彼の主著である『メカスの難民日記』は、自身の生まれ育った地域の歴史や風土、家庭環境などが説明され、愛すべき故郷セメニシュケイ村を追われた経緯を簡潔に振り返る「はじめに」に続き、脱出から八日後に当たる1944年7月から、異郷の地、ニューヨークにようやく根を下ろしつつあった55年夏までの「日記」で構成される。20世紀を代表する難民文学の一つに数えられるはずの同書を読むと、ソ連圏に編入された祖国への帰還を断念しながらも、彼と弟がアメリカ行きを望んではいなかったことがわかる。芸術や教養の信奉者である彼らにとってアメリカは醜悪なビジネスマンの国、不毛の国とイメージされていたのだ。だけど、そんな彼らが、49年10月にシカゴのパン屋に就職する予定でアメリカ行きの移民船に乗り込み、ニューヨークに到着、ハドソン川からの美しい夜景、早朝の霧の隙間から見え隠れする自由の女神、埠頭から望むスカイライン等々を目にしたとたん、次のように態度を改める。「二人でここにいようよ。決まりだ。ここはニューヨークだ。世界の中心だ」。君子豹変す! だけど、この豹変が、僕らや映画の歴史にとってかけがえのない朗報となったことはいうまでもない。メカス兄弟がこの地にとどまらなければ、あの『ウォールデン』(1969)を嚆矢とする美しい「日記映画」の数々を目にすることはできなかったし、1960年代以降のニュー・アメリカン・シネマの運動や、マヤ・デレンら先駆者の再発見をも伴うアンダーグラウンド・シネマの勃興を、少なくとも異なるかたちでしか知ることができなかった。マンハッタンを訪れる度に彼が拠点として築いたアンソロジー・フィルム・アーカイヴスで映画鑑賞することも叶わなかった……。

とはいえ、異郷の地は必ずしも諸手をあげて彼を歓迎したわけではなかった。『難民日記』の後半を占めるニューヨークでの日々においても、メカスは「難民」として絶望と希望のあいだを行き来する。49年末の日記を引用しよう。「ヨーロッパにいたときは、どういうわけか僕はいつも、自分は例外的な人間で、他の人たちとちがうと思っていた」。ところが、異郷での日々がそうした彼の自尊心を葬り去る。「ここに来て、ふと気がつくと、僕は、列に並んで立っていたり、煙だらけのウォーレン・ストリート職業安定所の部屋ですわっていたり、四二丁目の人ごみで道に迷っていたりしている、失業中のただの一労働者だ。他のだれともなにも変わらない。群集のなかの一人」と自覚せざるを得ない。だけど、いつだってメカスは、こうした悲劇的境遇をポジティヴな認識に置き変えてしまう。特異な「難民」の才能というべきか。彼は古き良きヨーロッパの芸術や教養を避難所とする立場がもはや無効になった現実に気づきつつ、むしろそうした現状こそ、20世紀に相応しい芸術や教養を生み出すための条件になるとの認識に到達するのだ。かつての彼はどんな境遇にあっても「すべてに確信をもっていた。すべてに対して堅固な、ゆるぎない意見をもっていた。ヨーロッパのように堅固な……」。しかし、「今はもう、すべてが粉々に壊れてしまった。すべてが新しくなった。私はまた、無知な人間になった」。