彩り豊かな音楽の果実を育む大樹があるとしたら、その太い根の一本がこのレジェンドであるのは間違いない。ピアノを叩いて爆発的なシャウトを放つ規格外のパフォーマンスはロックンロールの原点にして頂点……以降の音楽に道を拓いたリトル・リチャードの偉業を再確認しておこう!

ロックンロールがいつどのように成立したのか、さまざまな楽曲のリズム、アレンジやステージング、歌唱のスタイルなどが集合知のような形で徐々にロックンロール観のようなものを共通認識として形作っていったと思えば、そこに明確な区切りの線は存在しないわけだが、単純にそのイメージを形成した創始者という意味だと、チャック・ベリーらと並んでリトル・リチャードはそのパイオニアのひとりだと言えるだろう。

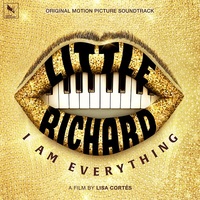

そんな偉人の知られざる史実と素顔を描いたヒューマン・ドキュメンタリー映画「リトル・リチャード:アイ・アム・エヴリシング」が日本では3月より公開される(※3月1日より公開中)。人種差別が激しかった時代にアフリカン・アメリカンとして生まれ育ち、なおかつ当時としては非常に珍しいことにゲイであることを公言し、女装やメイクを施してパフォーマンスした彼は、その存命時から王道にして異端の存在でもあった。今回の映画では黒人女性監督のリサ・コルテスがその側面に着目し、昔と比べればクィアという存在に対する理解が飛躍的に進んだ現代的な視点を交えつつ、彼の波瀾万丈な人生を紐解いていく形になる。

もちろんその目線はありつつ、恐らくリチャードの歩みを少しでも深く知ろうとした際に驚かされるのが、同時代や後進のアーティストたちに与えた音楽的な影響力の凄まじさだ。映画でもミック・ジャガーやポール・マッカートニー、デヴィッド・ボウイら彼を敬愛するビッグネームが次々に登場するが、彼の恐るべき影響はそれに止まらず、ボブ・ディランやビートルズ、ローリング・ストーンズ、エルトン・ジョン、ジェイムズ・ブラウン、サム・クック、オーティス・レディング、マイケル・ジャクソン、プリンスなどなど、何かのオリジネイターと見なされる人々に強い影響を及ぼしているのが凄いところだ。例えばこのタイミングで日本盤化されるサントラなどを通じて彼の楽曲をいくつか聴けばそのあたりはすぐわかるところだと思うので、ここではそのキャリアと足取りを簡単に紹介しておこう。

スペシャルティからのデビュー

リトル・リチャードことリチャード・ウェイン・ペニマンは、1932年にジョージア州メイコンで生まれている。クラブ経営をしていた父は教会に勤め、母も敬虔な教会員であった。12人きょうだいの3番目として育ったリチャードは身体が小さかったため、幼い頃から〈リトル・リチャード〉というあだ名で呼ばれていたそうだ。信心深い母の影響でリチャードも教会に親しみ、礼拝を通じて音楽に触れていた。人種の隔離も普通で貧しい日々を送りながら、彼はポジティヴであるためにゴスペルを歌っていたという。そして、後に世界を痺れさせる大声の才能は、子どもの頃から近所の人々を悩ませていたという話だからおもしろい。

そんなリチャードが憧れていたのはシスター・ロゼッタ・サープやブラザー・ジョー・メイ、マヘリア・ジャクソンのようなゴスペルをパフォーマンスする歌手だった。地元メイコンの高校ではマーチング・バンドでサックスを演奏し、その傍らコンサート会場のメイコン・シティ・オーディトリアムでコーラを売るアルバイトをしていたという。そして、シスター・ロゼッタ・サープは同会場での公演前に14歳のリチャード少年が歌っているのを耳にする。彼女は少年をショウのオープニングに招き、ギャラを払って、彼にプロのパフォーマーになるよう促したそうだ。数年後にリチャードは実家を離れて音楽活動を開始することになる。

50年、バスター・ブラウンズ・オーケストラに加わったリチャードは、ブラウンから正式にリトル・リチャードと名付けられる。さまざまな公演で活動しながらアトランタに定住したリチャードは(実家では〈悪魔の音楽〉とされていた)リズム&ブルースを聴きはじめ、クラブに通ってロイ・ブラウンやビリー・ライトら多くのリズム&ブルース歌手に魅了されていく。リチャードのヴィジュアルを強く印象づけるポンパドールのヘアスタイルやメークアップはライトの影響で始めたそうだ。

その後、彼の歌声に感銘を受けたライトが地元のDJに紹介したのを契機にリチャードはラジオ局での録音を行い、そこからRCAビクターと契約して51年の“Taxi Blues”でレコード・デビューを果たしている。シングル4枚が不発に終わったため同社を離れてからは、53~54年にピーコックで2枚のシングルを発表。それも売れることはなく、リチャードは地元メイコンに帰郷する。新たに自身のバンド、アップセッターズを結成したリチャードは、55年にロイド・プライスが運営するスペシャルティと契約する。そこでプロデューサーのロバート“バンプス”ブラックウェルと出会ったリチャードは、性的な意味合いの強い“Tutti Frutti”を同年9月に録音。それが11月にシングルとしてリリースされると、ビルボード誌のリズム&ブルース・チャートで2位まで上昇し、ポップ・チャートでも21位にランクイン。海外でも全英29位に達し、同地の若者たちに多大な影響を与えることとなった。

そんな初ヒットにして大ヒットを記録したリチャードは、破竹の勢いを見せる。“Long Tall Sally”(56年)はR&Bチャート首位を獲得し、全英では3位まで上昇した。その年には“Rip It Up”や“The Girl Can’t Help It”をリリースしていずれもビッグ・ヒットを記録。57年には“Lucille”や“Jenny, Jenny”、さらに“Keep A-Knockin’”、そして58年には“Good Golly, Miss Molly”と、59年にかけてシングルの人気は数珠繋ぎ的に続いていく。まだアルバムというものの重要性が見い出されていない時代ではあったが、57年3月リリースのファースト・アルバム『Here’s Little Richard』は、いま聴いてもフレッシュでプリミティヴな驚きが感じられる名盤だ。もちろん活動の本筋はオーディエンスを熱狂させる一級品のライヴ・パフォーマンスであった。ただでさえ激しいシャウトでアップダウンするエキサイティングな楽曲を、ピアノの前に立ったり上に登ったりしながらワイルドに歌うリチャードのダイナミックなパフォーマンスは、他にない画期的なもので、ジェイムズ・ブラウンと彼のバンドがこの頃のリチャードとアップセッターズを手本にしていたのは知られた話だろう。