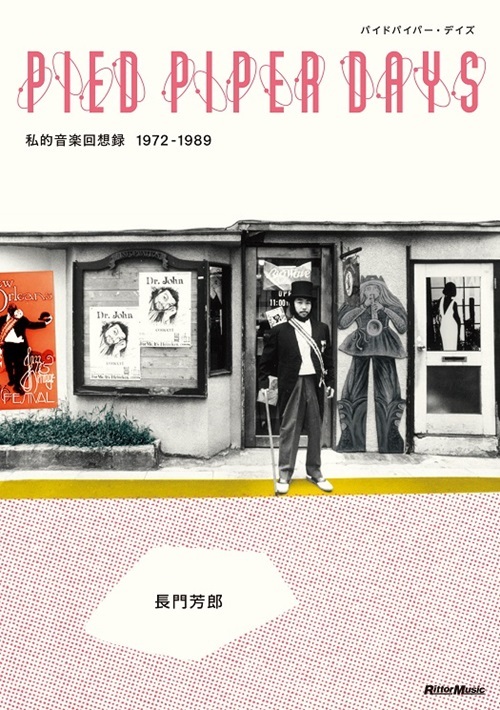

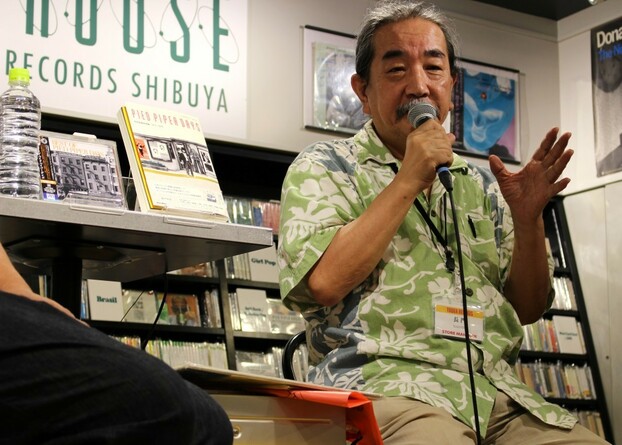

伝説のレコード店・パイドパイパーハウスが、〈PIED PIPER HOUSE in TOWER RECORDS SHIBUYA〉という名の下にタワレコ渋谷店で復活したのを機に、Mikikiでスタートしたパイドパイパーハウス連載第2回。前回はこのレコード店がいかにして伝説と言われるようになったのかを紐解く、音楽ライターの桑原シロー氏の個人的なエピソードも交えたコラムをお届しましたが、今回は7月15日に店長・長門芳郎氏の著書「パイドパイパー・デイズ 私的音楽回想録1972-1989」発売記念として行われたトークショウの模様をレポートします。登壇したのは、長門氏に加え、中学生時代(!)から当時の南青山のお店に足繁く通っていたという片寄明人氏(GREAT3、Chocolat & Akito)。長門氏独自のお店作りの様子が窺えるのはもちろん、片寄氏による常連ならではの貴重なエピソード、2人のミュージック・フリークっぷりに痺れる内容になっていますよ! *Mikiki編集部

ビートルズは大好きだけど、お店には置かない

アナログ盤が入ったエサ箱をサクサク物色している人たちの横顔に笑みが浮かんでいる。〈こんなものがリイシューされていたなんて知らなかった!〉――ジャケットをマジマジと見つめる彼らの顔にはそう書いてあるのが見えたりしたけれども、甘い誘惑が詰まったその箱から冷静に身を引くのはさぞかし辛いだろうな、なんて心配をしてしまう。

彼らの足元の床には〈ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY〉の文字がデカデカと。ここは、この夏に復活した伝説のレコード・ショップ〈パイドパイパーハウス〉。ショップ・イン・ショップとして、タワーレコード渋谷店5Fの一角がパイドに変身することになったのだ。2015年夏に横浜・赤レンガ倉庫で開催されたイヴェント〈70's バイブレーション!〉で26年ぶりに限定復活をしていたが、今回は半年に渡って(予定)の営業である。来店者数も大幅に上回るに違いない。

このたびお店のオープン、並びに店長の長門芳郎の著書「パイドパイパー・デイズ 私的音楽回想録1972-1989」の刊行を記念して催されたトークショウが開かれることとなった。第1回のゲストは、お店の常連だった片寄明人。68年生まれの彼は、当時パイドの最年少のお客だった、なんて話もある。

片寄明人「閉店したのは僕が21歳のとき。中2か中3だった83年から通っていたんですけど、かなりの若輩者で。今日来られているお客さんのほうがバリバリ通っていらっしゃったでしょうね」

長門芳郎「パイドパイパーハウスのTシャツを着ている方も来られていて。デッドヘッズならぬ〈パイドヘッズ〉。嬉しいですよね」

片寄「凄いですよ。そこまで愛を注いでらっしゃるお客さんがいるって。本にも書かれていましたが、何を中心に聴いていたかによって客ごとにお店の印象も変わると思う。僕の場合は、エルヴィス・コステロが在籍したレーベル、F・ビートとかそのへんのものにいちばん興味があった。コステロのプロデューサーを務めるニック・ロウという人がいて、彼はかつてブリンズレー・シュウォルツというバンドにいた。そういった知識はあったものの、聴く機会がない。当時タワレコの渋谷店(宇田川町に出来た第2号店。81年にオープン)はありましたが、そこでもなかなか手に入らないパブ・ロック関係のアルバムがパイドパイパーハウスにはあって。僕がいちばん最初に買ったのはブリンズレー・シュワルツの72年作『Nervous On The Road』。いわゆる普通の流行モノを置いてなかった印象があります」

長門「一応(全米)トップ40モノは置いてましたけどね。ただどこにでもあるような〈コーナー〉がなかった。まずビートルズを置いてない。今回もビートルズ・コーナーはないし」

片寄「ビートルズは大好きなのに、お店に置かない」

長門「ビートルズは基本ですけどね。でもお店が狭いし、あれもこれも入れはじめたらキリがないから」

片寄「いまでいうセレクト・ショップに近いイメージですよね」

長門「それは僕が始めたことじゃなくて、初代オーナーの岩永正敏さんと仲間たちが75年の秋にオープンさせたときからそういうコンセプトだったんです。僕はオープン前から外部ブレーンみたいな形で品揃えに関する相談は受けていて、実際にお店に立つようになったのは77年の秋から。当時はアーティストのアルファベット順に並べていたけど、今回は独自の配置を考えたりしていて、例えば〈ローレル・キャニオン〉という括りとか、何だろう?と思うでしょ。ジョニ・ミッチェル、ママ・キャス(キャス・エリオット)、フランク・ザッパが入っている。名前を見れば、なるほど!とわかると思う。それからラヴィン・スプーンフルからスザンヌ・ヴェガまで〈グリニッジ・ヴィレッジ〉で括ったりとか。でもなぜかアーティスト単体で、NRBQとかはあったりする(笑)」

片寄「2000年に入ってからトータスというバンドと交流を持つことになるんですが、レコーディングでアメリカに行って、僕の根っこにあるミレニウム※1やフィフス・アヴェニュー・バンド※2について話しても、彼らは知らないんですよ。パイドパイパーハウスに通っていた人ならマストのマスターピースなんだけど。それらをジョン・マッケンタイアに聴かせたら、何だこれは!?って反応を示して、続々と人が集まってきたりして。そういうことから、僕は東京でちょっと変わった感性で音楽を聴いて育ったんだなと気付かされた」

※1 米西海岸の音楽シーンでヒット作を連発していたプロデューサー、カート・ベッチャーが率いたポップ・バンド。68年作『Begin』は、プログレッシヴなサウンドと凝ったコーラス・ワークが融合した名盤だったが、当時はまったくヒットせず。しかしのちに局地的に日本で評価が進み、90年初頭にはCD化が実現。ソフト・ロックの大傑作として渋谷系リスナーを中心に支持された。現在ではソフト・サイケ・ポップの古典として広く認知されている

※2 ピーター・ゴールウェイ、ジョン・リンド、ケニー・アルトマンらが グリニッジ・ヴィレッジで結成したグループ。フォークやジャズ、R&B、スワンプ、ラヴィン・スプーンフルに通じるグッドタイム・ミュージックなどのエッセンスを含んだ音楽性は当時としては時代の一歩先を行くもので、山下達郎や大貫妙子らがシュガーベイブを組んだ際、多くの点で参考にしたことも有名

長門「ジョン・マッケンタイアはネッド・ドヒニーも知らなかったんだよね」

片寄「そう。ネット・ドヒニーはデヴェンドラ・バンハート周りのカリフォルニアのミュージシャンたちがつい最近発見して盛り上がった。〈お前これ知らないだろう〉って聴かされたりして(笑)。いやいや、日本のみのアルバムが4、5枚出てるよ、って話でね」

長門「例えばヴァン・ダイク・パークスなんかもカリフォルニアの人ならばある程度知っている。ビーチ・ボーイズ繋がりでね。でも東海岸に行くと、それ誰?って感じですよ。ロジャー・ニコルズやカート・ベッチャーあたりに最初に飛びついたのは日本人だよね」

片寄「僕なんかはこういった長門さん的センスに多大な影響を受けているし、橋本徹くんもフリー・ソウルなどで枝葉を広げていった印象がある。90年代の渋谷系を担った感性の大元は、実を言うとここにある。そのへんについて僕らは無自覚だったんですよ。独自のアメリカン・ポップスの解釈による日本ならではの音楽文化が形成されていった大元に長門さんがいることは薄々わかってはいたものの、本を読んで改めて理解できたところがあるかな。ネッド・ドヒニーもそうだけど、アメリカのインディー系アーティストはパイドパイパーハウスに置いてあったような音楽をいま発見しているんだよね。なんでかわからないんだけど。だから90年代の渋谷にあったようなレコード屋さんが、いまアメリカにあったりする」