interior palette toeshoesが産声を上げたのは、2000年代初頭のこと。当時といえば、モグワイが『Rock Action』(2001年)でストリングスやホーンを導入し、シガー・ロスが瞬く間に時代の寵児となり、トータスが『Standards』(2001年)でアナログ・テープでの録音に回帰していた頃。要は欧米ともにポスト・ロックが最盛期を迎えると共に、シーンの先駆者たちが次のフェーズに向かおうとしていた時期だ。

そんなポスト・ロックの活況ぶりもさることながら、欧米各所のローカル・シーンの在り方にも触発されたバンド、interior palette toeshoesは、地元の富山を拠点に活動を展開。みずからイヴェントをオーガナイズすることで県外からもシンパを集めていき、2012年にはギタリストの山内コウイチがレーベル〈TOKEI RECORDS〉を設立。北陸三県から独自のネットワークを形成していく。そのシーンの特色と〈TOKEI RECORDS〉の歩みについては、是非下記の記事を参照してほしい。

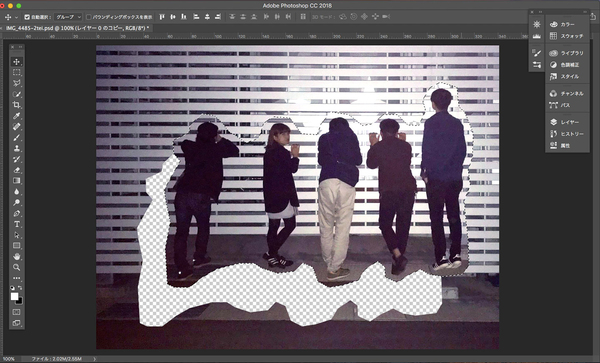

マイペースにEPをリリースする傍でライヴ企画も手がけ、北陸のインディー・シーン形成に尽力してきたinterior palette toeshoes。そんな5人組が結成17年目にして、ついにファースト・アルバム『.』を発表した。このバンドのライヴ・パフォーマンスを一度でも体感した者にとってはまさに待望の一枚だが、なんとそのアートワークは真っ白。ただ点が打たれているだけのタイトルも素っ気ない。しかし、ここは騙されたと思ってパッケージを手に取ってみてほしい。その中身には実にユニークなアイデアと問題提起が忍ばせてあるのだ。

そして何よりも雄弁なのが、ここに収められた8曲だ。最小限のコード・プログレッションとリフの絡みで音像に陰影をつけていくツイン・ギター。凶暴なうなりをあげるマッシヴなビート・プロダクション。そしてストイックなバンド・アンサンブルにわずかな湿り気をもたらすピアノの調べ。一過性のトレンドにとらわれず、17年もの間ひたすら研磨されてきた至高のインストゥルメンタル・ミュージック、それが『.』なのだ。

さあ、ここからは早速interior palette toeshoes(以下、インテリア)の中心人物にして〈TOKEI RECORDS〉主宰の山内コウイチにご登場いただこう。彼の言葉からインテリア17年の歩みを紐解きつつ、このバンドの現状を探ってみたい。

ゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラーの衝撃

――結成17年目にして、初のフル・アルバムとなりました。

「いやぁ、かかりましたね(笑)。単体の作品としても2010年に東京のPreco Recordsからリリースした『nude EP』以来9年ぶりです」

――とはいえ、バンド自体はずっと動き続けてたし、コウイチさんに関してはTOKEI RECORDSも運営してきたわけで。

「そうですね。インテリアのEP3枚も含めると、自分が演奏に携わってる作品はもう6枚くらい出してるのかな? というか、そもそもTOKEI RECORDSを始めたのって、インテリアの活動に弾みをつけたかったからなんですよね。

レコーディングがずっと難航してたから、とりあえず何か出そうよってことで作ったコンピレーション『Four For Phono』がTOKEIの第一弾リリースになったんですけど、インテリアの動き自体は結局そんなに弾まなかった(笑)。今回のファーストはレーベルの型番でいうと第15弾にあたるんですけど、まさかTOKEIからこんなに出すとも思ってなかったので」

――レーベルを運営していくなかで、音楽活動に対するコウイチさんの考え方はどのように変わっていきましたか?

「いちばん大きく変わったのは、自分が純粋な気持ちで他のアーティストを応援できるようになったってことですね(笑)。それこそこのバンドを始めた当初はそんな余裕なかったし、たぶんそこはレーベルでの活動を通して成長できたところなんじゃないかなと思います」

――そもそもinterior palette toeshoesはどんな構想から生まれたバンドだったんですか?

「このバンドを組んだきっかけは、ギターのトモヒロ・ヒロサワの家でゴッドスピード・ユー!・ブラック・エンペラーを聴いたことですね。彼は小学校の頃から同級生で、高校でも一緒にハードコア・バンドをやってたんですけど、そのときに聴いたゴッドスピードがとにかく衝撃的で、〈これはまた一緒にバンドやらなきゃな〉って。そこからメン募とかを使って、2年くらいかけて現在の体制になったんです」

――当初のロールモデルはゴッドスピードだったと。

「そうですね。とはいえ、ドラマーのトモヒロ・ツチダはヒップホップなんかが好きだし、ベーシストのタカシ・ワカスギはテクノとかもよく聴いてて、僕と別でやっているエレクトロ・ユニット=smougのトラックメイカーでもある。要はみんな好きな音楽がバラバラなんですよ。で、そういう人たちが僕とヒロサワのやりたいことに付き合ってくれてた……といったらアレですけど(笑)」

エレクトロニカ、ブレイクビーツ、ポスト・クラシカル……『.』を形成するサウンド

――今作を聴いてると、確かにゴッドスピードを思わせるところもあるんですけど、もちろんそれだけじゃなくて。ダビーなプロダクションがブリストル・サウンドを彷彿させたり、人力トランス的な硬いキックが鳴っていたり、とにかくいろんな音楽の要素が滲んでいるように感じました。どうやらいまのお話だと、そうした側面はリズム・セクションのお二人に寄るところも大きいのかなと。

「そうですね。僕ともうひとりのギター、ヒロサワの見解としては、少なくともインテリアではギターを前面に出した音楽をやってるつもりはなくて。むしろ僕らはリズムとピアノをメインで考えてるんです。彼とは所謂〈ポスト・ロック的な音〉に憧れてこのバンドを始めたわけですけど、実際に僕らが聴いてきた音は、パンクやハードコア、エモやオルタナティヴ・ロックなどうるさい音楽だったんです。それらに寄りすぎることなく、うまくポスト・ロック的なインテリアの音になっているのはリズム隊の功績だと思います」

――サウンド面での参照点などはあったのでしょうか?

「ミックス/マスタリングを担当したベースのワカスギは、初期のボーズ・オブ・カナダやオウテカのような美しくもダークでスモーキーな音楽をバンドで再現ようとした、と言っていました。

あと、彼がミックスするにあたって90年代~00年代前半のブレイクビーツやトリップホップ、ビッグ・ビートをたくさん聴き直したそうなんですけど、そのなかでいちばん〈コレだ〉と思ったのはフィラ・ブラジリアの“A Zed And Two L's”らしくて」

――なるほど。確かに無機質で冷ややかなサウンドは本作にも通じます。

「ドラムをミックスする際には、ドラムの生っぽさよりも、ブレイクビーツしているかどうかを優先したようです。サンプリングされたドラムの様な鳴り方に近づけるために残響を極端に短くしたり、逆に不自然なぐらい長くしたり、ローファイ感が出るようにあえて音質を落としたり……。ビートの雰囲気も曲毎ごとに変えたかったので、音作りもそれぞれ微妙に変わっています」

――“gravity walts”のピアノからはポスト・クラシカルっぽい雰囲気も感じ取れました。

「ピアノのミヨ(ミヨコ・クサ)もここ数年はmeimeiというソロ・プロジェクトをやってるんですけど、それもいい感じでバンドにフィードバック出来てるんだと思います。だけどリズムの2人とミヨは僕らギター2人とは逆の考え方で、インテリアを〈ギターのバンド〉だと思ってるらしい(笑)。そのへんはメンバー間にちょっとした意識の違いがあるんですよね」

――基本的にはメンバー5人のバンド・アンサンブルをそのまま捉えつつ、今作には細やかなエディットが施されている部分もいくつかありますね。

「それはワカスギの手腕ですね。そのあたりの特殊なアレンジに関しては彼にほぼ一任しています。7曲目の“vase”の冒頭ではアンティークミシンの音をサンプリングしているんですけど、 それ以外はすべてレコーディングした楽器の音を切り取ったり、逆再生したものをさらに加工しました。 シンセサイザーや効果音のサンプリング音源を使うよりも、 できるだけバンドのサウンドから生成する方が馴染ませやすく、サウンドに一貫性が出ると考えたそうです。 メンバーの出した音をワカスギがかなり自由に加工したことも、クラブ・ミュージック的なアプローチに繋がっていると思いますね」

17年かけてようやく出せたという安堵感

――インテリアはこの17年間メンバー不動で活動してきたんですよね。奇しくも9月末でメンバーのワカスギさんが脱退するそうですが、とはいえそんなに長い間続けてこられているのは、各々のバンドへの想いが強いからだと思いますが。

「これだけ長い間活動してこれたのも、周りのバンド仲間や応援してくれる人、何よりもメンバーに恵まれていたからだと思います。でも僕はけっこう浮気モノで、それこそsmougみたいなエレクトロ・ユニットを組んだり、〈LOVEBUZZ〉というDJイヴェントも主催してたり、要はインテリアにずっと没頭してきたわけじゃないんです」

――インテリア以外のプロジェクトにも積極的に取り組んできたと。

「ええ。たぶんこれって〈地方シーンあるある〉だと思うんですけど、バンドってメンバーがそれぞれ仕事や家庭を抱えて環境が変わっていくと、どうしても思うように活動できなくなりがちなんですよね。もちろんそれが普通だと思いますし。でも、僕は僕でそのときどきにやりたいことをやれてたので、音楽活動に関してはそこまでストレスを溜めずにここまでやってこれたんです。ただ、あくまでもそれらはインテリアから派生してきたものなので、自分にとってはこのバンドがメインだって気持ちはずっと強くて」

――そんなインテリアがついにファースト・アルバムを出すわけですから、やはりこれはコウイチさんの音楽活動において重要な分岐点になるのでは?

「ええ。集大成といったら大げさですけど、これで一区切りが入った感覚はありますね。それこそ今回のファーストはここまでの持ち曲をぜんぶ録音したような作品でもあるので、なんていうか、達成感というよりも安堵感のほうが大きくて」

――結成当時に思い描いてたものがようやく形にできたと。

「うん、今回はまさにそういう感じなんです」

音楽としての新鮮さよりオリジナリティーが大事

――一方で今作のタイトルとアートワークは非常にミニマルというか、ものすごくドライなデザインですよね。

「知り合いからは〈本当に売る気あるの?〉と言われました(笑)」

――僕は今作のパッケージ、すごくかっこいいなと思いました。実際に手に取ると、インナースリーブにもメッセージ性が感じられるというか。

「確かにこの中身を見てもらうと、いかにも何かメッセージがありそうですよね(笑)。これは作品だけでなく、ライヴをやるときもそうなんですけど、僕らには観てくれた人の思考をうながすようなものを発信したいという気持ちが常にあるんですよね。何かしらの提案をしたいというか」

――今作はフィジカルが900円、ダウンロード版が1,500円になっていて。まさにこの価格設定もバンドからリスナーへの提案になってるなと。

「CDに関していうと、実際にこれくらいの価格でも利益を出すことは可能なんです。つまり、録音~ミックス~マスタリング~デザインと流通をすべて自分たちでやれば、制作にかかる予算はかなり抑えられる。そのうえでフィジカルとデータのどっちが売れるんだろうという興味もあったので、あえて今回はこういう価格にしてみました。僕らみたいなバンドが他とおなじようなことやっても、なかなか手に取ってもらえないだろうという気持ちもありましたし。

とはいえ、アルバムの内容としてはそこまで斬新なことをやったつもりはないんです。むしろ今作って、音楽としての新鮮さはそんなにないんじゃないかな」

――というのは?

「要は今回のアルバムって、10数年前の曲もあるし僕にとっては2000年代前半の音楽なんですよ。昔からやってきた曲もアレンジはほとんど変えてないし。ポスト・ロック全盛期にこのバンドを結成して、それから17年が経過したなかで何周もしてきた楽曲が、今回のファースト・アルバムには並んでるんです。なので、もしこれがいまっぽいと言われたらちょっと疑問があるというか。もちろんいまの時代の機材を使って録音しているのでこの時代の音ではあるとは思うんですが。むしろ大事にしてきたのはオリジナリティーのほう……かな」

ライヴを重ねていくなかで自然と仲間を増やしていけるのが理想的

――ポスト・ロックといえば、コウイチさんは昨年に(ポスト・ロックの中心的な都市である)シカゴを訪れてきたらしいですね。

「はい。そのあとストックホルムとコペンハーゲンにも寄ってきました。自分が憧れてきたシーンの雰囲気を肌で感じられて、すごく意義のある旅でしたね。やっぱり行ってみないとわからないもんだなって」

――実際に訪れてみて、シカゴの印象はどう変わりましたか?

「シカゴの街って、けっこう広大なんですよね。僕らはざっくり〈シカゴの音楽シーン〉というものを想像してるけど、実はそのシーン自体もシカゴのなかでわりと細分化してるんだなって。

あと、とにかく音楽が身近にあるってことを感じました。平日の夜もどこかのバーで何かしらのライヴがやってるし、ちょっと名の知れた人たちのライヴが意外と満員じゃなかったりするのも、逆にリアリティーがありましたね。ジョーン・オブ・アークを観に行ったときも、シカゴの友達が〈日本から来た友人〉とキンセラ兄弟を紹介してくれたんですけど、そこではみんなキャーキャーいう感じでもなくて、けっこう普通というか。僕らが憧れてきたインディー・シーンって、海外ってだけで実はそこまで手の届かないものではないのかもなって」

――その実感はコウイチさん達が拠点としてきた富山シーンとの向き合い方にも影響を与えるのでは?

「確かにちょっとした気持ちの変化はあります。なんていうか、いままではどこかでちょっと力んでたのかもなって。たとえば、僕はいままで〈LOVEBUZZ〉とバンド/レーベル業務をあえて切り離すようにしてきたんですよ。それこそインテリアが〈LOVEBUZZ〉に出ることもなかったし、なんとなくそこは住み分けさせてきたんだけど、もうそういうことは考えなくてもいいのかなと思えた。どっちも自分が主宰してることなんだし、どうせなら〈LOVEBUZZ〉のお客さんや、あのイヴェントを動かしてくれてる人たちにも、インテリアのライヴを観てもらいたいなといまは思っていますね」

――いいですね。そのあたりを踏まえて、インテリアは今後どう動いていくつもりですか?

「現時点では先のことはまたこれから考えようかなと思ってるんですけど、個人的には今回のリリースをきっかけにまたどんどんライヴをやれたらいいなと思ってます。特に最近は地元で活動してる若いバンドと交わる機会も少なくなってたので、出来ればその距離感を少しずつ詰めていきたいし、やっぱりライヴを重ねていくなかで自然と仲間を増やしていけるのが、僕としては理想的だなと思っています。もちろんこの作品に対するリアクションも楽しみにしてるし、ネットを介していろんな人たちとやりとりをするのも楽しいんですけどね。やっぱり僕、ライヴの現場がいちばん好きなんです」

LIVE INFORMATION

interior palette toeshoes『.』Release Party

2019年9月29日(日)富山 MAIRO

開場/開演:17:30/18:00

当日:1,500円(別途1ドリンク代)

共演:general fuzz sound system/film.

★詳細はこちら