For Tracy Hydeの新作『New Young City』が、称賛を集めている。もともと国産ギター・ポップ/ドリーム・ポップの新たなる希望として注目されてきた5人組だが、この新作はソングライティング、プロダクションとともに過去最高のクォリティー。特に強力なメロディーは、J-Popのなかに置いても埋もれない輝きを放っている。今回は、リリース後のアジア・ツアーも大盛況に終わり、10月16日(水)にリリース・ライヴの最終公演となる東京・渋谷WWWでのワンマンを控える彼らから、リーダー/首謀者の夏botが登場。ソングライターとしてアレンジャーとして、インディー界隈で熱く支持されているbot氏に、音楽家としての自分を形成した10作を選び、その理由を語ってもらった。

都会が持つ光と影の両方に目を向けたうえで生活の美しさを描く

――今回は〈夏botを形成した10枚〉という企画ですが、その前にFor Tracy Hyde(以下、フォトハイ)の新作『New Young City』でどんな作品をめざしたのかを教えてもらえますか?

「僕はここ数年のシティ・ポップ・リヴァイヴァルの表層的というか、都市生活の華やかな部分だけを切り取って礼賛する感じにずっと違和感があったんです。そこで前作『he(r)art』(2017年)からは、都市生活の光と影の両方を見据えつつ、あらためて都市の美しさとや生活の美しさみたいなものを描こうとしてきた。ただ、前作はあえてシティ・ポップ的な音作りを採り入れることで、内側から表層を壊そうとしたんだけど、やっぱりシティ・ポップと捉えられることが多くて(笑)。

今作では原点に立ち返って、もともと聴いてきたギター・ポップやシューゲイズ、ネオアコなどのジャンルに根差した音楽性でシティ・ポップと戦っていこうとした。タイトルに〈New Young City〉と付けたのも、その意思の表れですね。いままでのシティ・ポップ的な文脈からシティを切り離して、まっさらな状態で自分なりに都市を表現しました」

――シティ・ポップが描かなかったシティのサウンドトラックだと。それが結果的にロック回帰になっているのが興味深いです。

「僕たちは今作ではじめてトリプル・ギターのバンドとしてアンサンブルを構築したんですけど、結果的にいままで以上に無駄のないアレンジで、ギターに根差したシンプルなサウンドに立ち返ることができました。曲や歌詞の良さを見直せたし、自分たちとしても最高傑作だと認識しているんですけど、それくらいの手応えはあります」

――原点に立ち返ったとおっしゃってましたけど、決して過去の遺産の焼き直しにはなっていませんよね。

「安易な再生産ではなくて、あくまでもJ-Pop的な文脈に自分の好きなUSインディーとかUKのシューゲイズとかの要素を落とし込んで、日本でしか表現できない、でも日本的だからこそ海外でも通用するような音楽になったと思います。今作はインディー・ロックが好きな人にもJ-Popが好きな人にもアニソンが好きな人にも響く作品だと思うけど、その3つの文脈すべてを理解して、はじめてわかる部分が多い作品だとも思う。ひとつの文脈からでも十分魅力的だけど、より幅広い視点で捉えたときに全体の魅力がわかる、そうした作品になっていると思います」

音楽家・夏botの起点となった60年代の金字塔

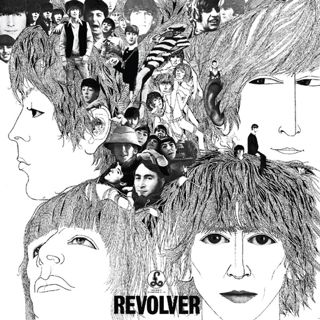

――では、〈夏botを作った10枚〉にいきましょう。最初はビートルズの『Revolver』(66年)。

「はじめて買ったビートルズは『Rubber Soul』(65年)なんですけど、それをきっかけに彼らのことをすごく好きになりました。そのあとTVでビートルズについての番組を観たとき、(『Revolver』収録の)“Tomorrow Never Knows”を聴いて、〈こんなよくわからない音楽がこの世にあるんだ〉と驚いたんです。僕はまだ小学生の4年生くらいで、それがサイケデリアの原体験(笑)。この曲が入っているアルバムってどんなんなんだろうって図書館で借りてみて、完全にぶっとばされました。

ちょうど父がビートルズの全曲解説みたいな本を買ってくれて、そこで『Revolver』の解説を読んでいくと、この曲はテープの逆再生が大胆に使われたポピュラー・ミュージック史上初の楽曲だとか、この曲はジョン・レノンが同じ曲を2回歌うのをいやがったので、同じテイクのヴォーカルを2本重ね、微妙にずらして疑似的にダブル・トラックを作っているとか、そういうことが逐一書いてあったんです。僕はそれをきっかけに、プロダクション・テクニックへの知識が身についた面も大きくて。

なので、いまの自分の音楽制作への礎になっている作品でもあるし、あと純粋にそれぞれの曲がすごく好き。レノン=マッカートニーは言うまでもないにして、ジョージ(・ハリソン)もこの頃にはもうソングライターとして高いレヴェルに到達していて。自分にとって指標になっている作品のひとつかもしれませんね」

――曲単位で好きなものをあげるとすれば?

「すごく難しいですけど、やっぱり“I’m Only Sleeping”の歌詞とかはいまだに聴いていてグッときます(笑)。シンパシーを感じる部分がありますね。僕、ずっと眠いんですよね。ホントに。仕事とかぜんぶ面倒くさいタイプの人間なんで」

――次はビーチ・ボーイズの『Pet Sounds』。さっきの『Revolver』と同様に66年のリリースです。

「もうあまりに大きすぎて説明するのが難しいくらい。ことあるごとに立ち返るアルバムというか、人生でいいことがあったときも聴いているし、落ち込んでいるときにも聴いています。自分がアルバムを完成させると燃え尽きるんですけど、それから2~3週間くらいはひたすら『Pet Sounds』を聴いて、〈この名盤と比べると自分が今回作れたアルバムはまだダメ〉だとか反省して。自分は、コンセプチュアルで1曲も飛ばせないような作品を作ろうという意識が強いんです。それがどこから芽生えてきているのかっていうと、やっぱり『Pet Sounds』からの影響が大きい気がします。

いまだにこんなに感情を揺さぶられ続けていて、聴き返すたびに発見があるアルバムはほかにない。モノラルとステレオを聴き比べるだけでも印象が変わるし、膨大な数のセッション集とかもあるし、掘り下げても掘り下げてもキリがないアルバム。すごい作品だと思います」

――ビーチ・ボーイズのほかの作品はどうですか?

「もちろん好きです。60年代のビーチ・ボーイズは基本的にはぜんぶ好きですね。いちばん好きなのは〈Today〉(65年)のB面ですけど、『Pet Sounds』はやっぱりすごいとしか言いようがない。ビーチ・ボーイズも小学生のときに父が買ってくれたんですよ。親子でブライアン・ウィルソンの『Pet Sounds』再現ツアーを観に行ったんですけど、前の席に村上春樹がいました(笑)」

――フォトハイの紹介文に使われている〈Teenage Symphonies To God〉というのもブライアン・ウィルソンの言葉ですよね。

「拝借しています(笑)。でも、志としては同じものをめざしているつもりです。普遍性があって、若者たちの心の支えになるような超越的な魅力や力、美しさがあるものをちゃんと作っていきたい。『Pet Sounds』と同じように50年先も聴き継がれていきたいですね」

シューゲイザーとの出会い

――次はスーパーカーの『JUMP UP』(99年)。

「これは中学生のときかな。バンプ(BUMP OF CHICKEN)からアジカンを聴き、アジカンのルーツであるNUMBER GIRLを発見し、NUMBER GIRLと同世代のスーパーカーを知ったという感じでした。肩肘を張らずに、すごく自然体な感じで、難しいことをやるわけでもなく純粋にものすごくいい曲をそんなによくない音でさらっとやる感じに強く惹かれました。ファーストの『スリーアウトチェンジ』(98年)もすごく好きなんですけど、僕としては『JUMP UP』のほうが詞世界の内省的な感じや、バンド・サウンドとエレクトロニクスのバランスなどで惹かれるものがあった。高校時代は曇りの日や雨の日は絶対に『JUMP UP』を聴いて、窓をぼんやりと眺めていました」

――“マイガール”のMVみたい(笑)。

「やっぱり自分のルーツとしてスーパーカーはすごく大きいんです。自分のシューゲイズへの入り口がスーパーカーでもあって、彼らと出会っていなかったら、ギターを真剣に弾くようにならなかったかもしれないなと思いますね」

「作詞面でもすごく『JUMP UP』の歌詞には影響を受けていて、以前ソニーの公開セミナーみたいな企画でいしわたり淳治さんが作詞術を教える講座があったんです。そのときにいしわたりさんが話していたことで特に印象に残っているのが、〈いい歌詞は名前のない感情に名前を付ける〉とおっしゃっていて。それがすごく心に残っていて、自分が歌詞を書くときも、いままでになかった言葉の組み合わせを使ったうえで、普段僕たちが抱くような感情を形容することを考えています」

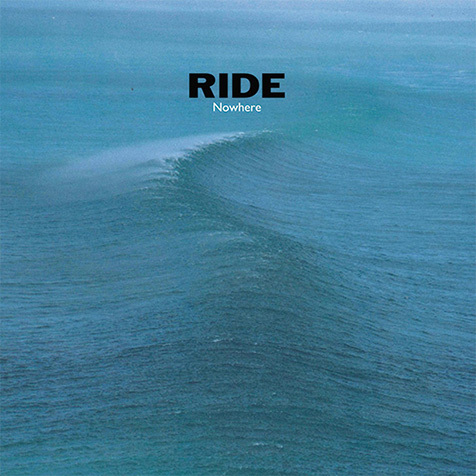

――次はライドの『Nowhere』(91年)。さきほどスーパーカーがシューゲイザーの入り口になったとお話されてましたね。

「ええ。ライドもスーパーカーと同じで、難しいことをやっているわけではないんだけど、ものすごく音が大きくて、曲が抜群によくてかっこいいロックを、ごく普通の若者がやっているところにすごく惹かれました。シューゲイズのメジャーな3バンド――マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン、ライド、スロウダイヴのなかでは、いちばんとっつきやすかったんです。もともと僕が好きな60年代のビートルズやバーズ、ああいったバンドたちの影響が強く感じられるサウンドだからだと思います。60年代の音楽の影響を隠さず刷新して新しいものとして提示するという姿勢の面でも、影響を受けていますね」

――ライドは2014年の再結成以降、精力的に活動していますけど、来日公演も観に行きました?

「再結成後の来日と前作『Weather Diaries』(2017年)のツアーで2回観ています。再結成当初は、音がすっかり枯れておじさんっぽくなったという噂も聞いていたんですけど、いざライヴを観たら確かに昔とは違う面もあるけれど、全然どっしりした魅力があると思いましたね。あと新曲では、いまの音楽にちゃんと反応して現役時代にはなかったアプローチをしているので、本当に感性が若いなと。そういうところもかっこいい」

限りなく洋楽に近いけど違う何か

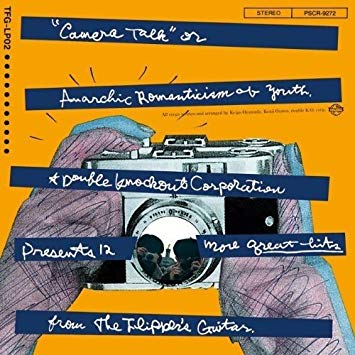

――次はフリッパーズ・ギターの『CAMERA TALK』(90年)。

「小学校時代にビーチ・ボーイズをサンプリングしているユニットがいると聞き※、戦慄しました。〈俺のビーチ・ボーイズになんてことしやがる〉って(笑)。でも、それから時が経ち、高校の頃に聴いてみたら、すごく好きになった。

フリッパーズの2人は、古今東西のいろいろな音楽をつぎはぎしたうえでストレートに出していくサンプリング的な感覚を持っていて、好きなものは〈好き〉と積極的に言うし、嫌いなものも〈嫌い〉と積極的に言う。そういう素直な姿勢は、作り手としてもリスナーとしても誠実なありかたのひとつだなと思って憧れていた時期があります。彼らを介していろいろな音楽を知っていった部分が少なからずある。フリッパーズは3枚のうちどれが好きみたいな議論はかなりあると思うんですけど、やっぱり純粋に楽曲として歌詞として、いちばん魅力的なものがセカンドだなと僕は思うんです」

――渋谷系全体からの影響も大きいですか?

「Venus Peterなんかもすごく好きだし、渋谷系は本当に高校から大学にかけてずっと掘ってましたね。とにかくいちばん刺激を受けたのはその編集感覚というか、いろんな音楽を俯瞰して積極的に取り込み、影響を率直に反映したものを作っていくところ。あとは隠し切れない偽物っぽさというか、限りなく洋楽に近いけれど何かが違うという、僕はその微妙なズレみたいなものが好きだし、そのズレこそ日本の音楽の日本らしさが凝縮されていると思う。偽物っぽい感覚を含めて、自分がめざしている部分でもあると思います」