自身のルーツを丹念に掘り起こしながら、独自性の探究と〈お遊び〉を繰り返した70年代。触れれば彼とわかる〈ナイアガラ・サウンド〉を完成させ、ジャパニーズ・ポップスの金字塔を打ち立てた80年代。沈黙の続いた90年代、2000年代……そして2013年冬。〈十二月の旅人〉が北へと還ったあの日から2年以上の時を経て、永遠の別れを告げたはずの彼から便りが届いた。32年ぶりの〈ニュー・アルバム〉を契機に、その旅路を振り返る

★Pt.1 コラム〈大滝詠一の足跡〉はこちら

★Pt.2 ディスクガイド〈大滝詠一を知るための10枚〉、コラム〈ナイアガラ・サウンドの原典〉はこちら

★Pt.4 新作『DEBUT AGAIN』のコラムはこちら

SING ALONG AGAIN

カヴァーやオマージュから見る、大滝詠一の残したイメージ

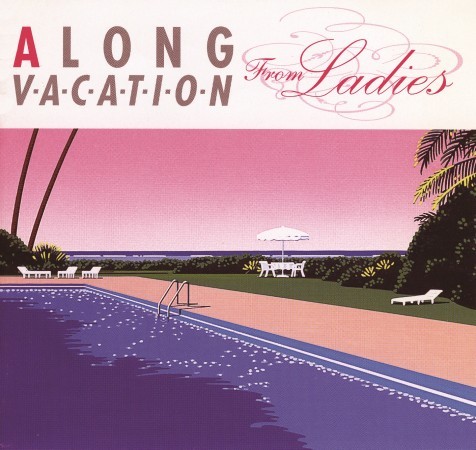

遠くからでもよく見えるのが滝であるからして、格調の高さ以前に、普通にTVCMでジャカジャカ流れる“君は天然色”の屈託のなさこそが大衆音楽家としての大滝詠一の良さだと思ったりもするんですが……。それ(どれ?)ゆえトリビュート企画もさほど多くはなく、評判だった『ナイアガラで恋をして』も廃盤のなか、入手が容易なのは井上鑑が全曲をアレンジした『A LONG VACATION from Ladies』(2009年)でしょうか。これは永井博が描いた秋ジャケの通り、アコースティックな意匠に乗せて大貫妙子、原田郁子、つじあやの、太田裕美らオール女性陣が『A LONG VACATION』を気軽に丸ごとカヴァーしたものでした。

それ以上に多そうなのは永井博のイラストによる間接的なオマージュ。ジャンク フジヤマから種々のAORコンピ、あるいは藤原ヒロシ&川辺ヒロシ(ヒロシ繋がり)まで作風の通じるものもそうでないものもありつつ、MR.炭酸&INDARAらのパロディーも含め、ある種のイメージを喚起する装置として機能しているのは確かです。一十三十一の『EACH TIME』風ジャケもそうですが、そのイメージ自体が大滝の功績の大きなひとつといえるのかもしれません。遠くから眺めたほうが滝のスケールがわかることもありますから。 *滝沢 翼