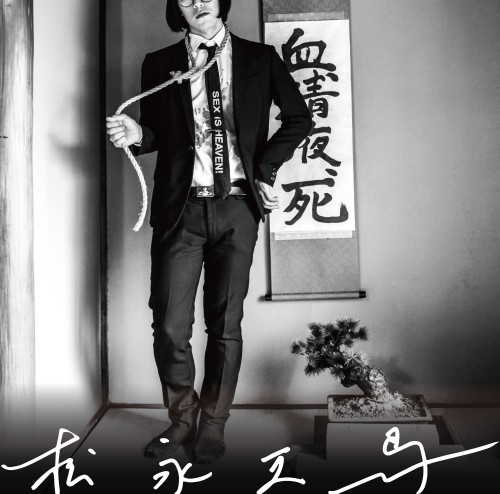

〈トラウマテクノポップ〉を標榜する唯一無二のバンド、アーバンギャルドのリーダー兼ヴォーカリストにして、詩人、作家、俳優など、あらゆる肩書きを持つ全身表現者、松永天馬。来年にはバンドのデビュー10周年を控え、音楽家としてもますます存在感を増している彼が、キャリア初となるソロ・アルバム『松永天馬』を完成させた。

〈少女性〉や〈カラフルさ〉を特色に持つアーバンギャルドの音楽性とは一線を画する、どこかシックな色調のサウンドで彩られた本作には、大谷能生のトラックを用いたポエトリー・リーディング曲や、生と性と死の匂いがこびりつくパンキッシュなギター・ロック“Blood,Semen,and Death.”、ディスコティックなサウンドに乗せて言いたいことの言えない世の中に物申す“ラブハラスメント”、ハイポジの名曲“身体と歌だけの関係”のカヴァーなど全7曲を収録。みずからの〈男性性〉に踏み込みつつ、自分自身の痛い部分や恥部を含むすべてを音楽表現へと転化させたむき出しの一枚となっている。

キレイごとばかりが生活に溢れ、あらゆる物事が形骸化してしまった現代社会において、あえてみずから〈いま、もっとも気持ち悪い男〉を名乗り、波紋を投げかけようとする行為――それがどこに行き着くかはわからなくても、まずアクションを起こし、表現することが大切だと教えてくれるのが、松永天馬という男だ。個を見失いがちな世の中で、強烈な個性を発散する彼がソロ活動に託す思いを訊いてみた。

〈男性の自慰行為は商品になるか?〉という問いかけ

――Mikikiの前回のインタヴューで〈いまは自分自身に興味がある〉という発言をされてましたが、それが今回のソロ作品で自分自身を表現することに繋がったのでしょうか。

「そうですね。自分自身を突き詰めたいという気持ちが年々強くなってきました。僕はアーバンギャルドでは狂言回しのようなところもあって、自分自身がメインアクトというよりは裏方かバイプレイヤーのような役回りなので、今回は完全に矢面に立って、自分自身の肉体や痛い部分、恥ずかしい部分をさらけ出したくなったんです」

――今回の作品では、例えば普通であれば抵抗感のある部分も含めて自分をさらけ出してますよね。

「現代人って一見エゴが強いとか承認欲求が強いとか言いますけど、実際にはエゴの表面をなぞってるだけで、SNSでも人からの評価によって自己確認してばかりじゃないですか。承認されないことにはエゴが成立しないという意味では、ものすごくエゴが弱いというか。自分を掘り下げるのではなくて、世間にどれだけ迎合できるかがエゴの指標になっている気がして。今回ソロでやろうと思ってることはその対極ですね。どちらかというとSNS映えしない、タイムラインにきたらブロックしたくなるような作品なんです」

――そこで生まれたのが〈いま、もっとも気持ち悪い男〉という強烈なキャッチで。

「これは実は僕の発信ではなくて、企画会議のときにマネージャーにデモを聴かせて感想を訊いたら、一言〈……気持ち悪いですね〉って言われて(笑)。彼女はいわゆるサブカル的な出自ではなく浜崎あゆみとかを聴いてきた人なので、東京のサブカルチャーに染まってない一般の視点から見たときにこの曲や詞は端的に〈気持ち悪い〉んだと気付いて、〈それだ!〉と思いましたね」

――さらに今回は〈男性性〉を表現した作品ということですが。

「もちろん僕自身がヘテロの男性ということもあるんですが、個人的に2011年ぐらいから盛り上がっていたカワイイ文化みたいなものに飽きてしまって。サブカルではライヴ・アイドルのカルチャーがバンと出てきて、最初の頃は僕のなかでもそれが斬新に映って、アーバンギャルドで“病めるアイドル”を書いたりしたんですけど、ちょっと食傷気味になってしまった。女の子文化やカラフルなものに飽きて、もっと遺影みたいなモノクロなものがいいんじゃないかと思ったときに、自分自身の肉体を使って個人的な気持ちをさらけ出したくなった」

――なるほど。

「ただ、女の子文化が終わったから次は男の子文化かというと、それは違うんです。タイには性別が18個もあると言いますし、ジェンダーがどんどん個々のものになりつつあるのが世界的な流れですよね。世界人口に照らし合わせれば性が70億通りあってもおかしくない。なので、男の子というよりは自分というものなのかな。あとはカワイイ文化の対極であればカッコイイ文化というか。そういうものがいまは自分のなかで新鮮ですね」

――いま、世の中的にイケメンと呼ばれる人はフェミニンな方向に寄ってきてる部分があると思いますが、『松永天馬』ではそことは違う男臭い男性性に焦点を当てていますよね。

「そうですね。もっと泥臭いものであったり汚らしいところに触りたいんです。世の中は痛い女の子に対しても〈干物女〉とか〈腐女子〉といった言い方で商品価値を見出すじゃないですか。でも、痛い男性でしかも中年というのは、果たして商品価値があるのかという問いかけでもあるんですよ」

――それはなかなかの挑戦ですね(笑)。

「今回の作品は〈男性の自慰行為は商品になりますか?〉という中年男性からの問いかけです。だから、これが売れても売れなくても正解というか。もちろん売れてくれる分には申し分ないのですが(笑)、そこは挑戦して、時代に対してまったく媚びないものを作っていこうということですね。これはバンドではできないです、僕だけがリスクを負えば、傷つけばいい話なので」

――確かに(笑)。内容も1曲目の“キスマーク/唇”からポエトリー・リーディングというスタイルで。

「僕自身はミュージシャンでもあるんですけど詩や小説も書いていて、表現者としての出発点は詩の朗読なんですよ。アーバンギャルドも歌詞を評価いただくことが多くて、自分は歌う人間でもあるんですけど、それ以前に詩人としての矜持で冒頭を飾るべきだろうと思って、こういう取っ付きにくいものを頭に持ってきました。ここでリスナーを一気に突き放したいなと思って」

――この曲は大谷能生さんが作曲/編曲でクレジットされてますが、どのように作っていかれたのですか?

「もちろん大谷さんの仕事は以前から存じ上げていて、菊地成孔さんとの幾つかの仕事、JAZZ DOMMUNISTERSなんかもいいですよね。ただ、僕はヒップホップの文脈ではないので、自分がやってきた現代詩の朗読をトラックに落とし込みたいと考えたときに、ヒップホップの文脈もありつつそこから逸脱している大谷さんに声をおかけしたいと思ったんです」

――歌詞は〈歯茎の裏にさよならと書く指〉とか、生々しくてセクシャルな内容ですよね。

「僕は女性の口の中に指を入れるのが好きで……極めて個人的な詩ですね」

――続く“Blood,Semen,and Death.”もタイトルからしてセンセーショナルな一曲です。

「この曲は2014年から始めたソロ・ライヴのいちばん初めから歌っていますね。〈血、精液、そして死〉ということなんですけど、常に人間の根幹にあるものというか、逃げたくとも逃げられないものがこれら……〈Blood,Semen,and Death.〉なんじゃないかと」

――歌詞では創作活動に対する苦悩が表現されてますね。

「曲を書いたり小説を書いたりという作業が本当に苦しみでしかないんですよ。もちろんたまには楽しいこともありますけど、本当に辛くて、じゃあなんで止めないんだって思うんですけど、たぶんこれをやってないともっと辛いからやらざるを得なくて。でも、創作をしているから生きていけるんだという気持ちは日々あるんです」

――それは何ゆえにですか?

「こないだ自分の20代のころの日記を読み返したら、こいつものすごく人格歪んでるなと思うような文章で、ちょっとびっくりしてしまった。この男は犯罪こそ起こさないものの、将来いい死に方はしないぞっていうことばかり書いていて。つくづく、僕は自分のなかの毒とか衝動みたいなものを作品で昇華してるからこそ社会と折り合いがつけられてたんだなと感じました。路上での脱衣も、撮影じゃなければ警察署に行くことになりますから(笑)」

――松永さんが表現者になられて良かったです(笑)。ちなみに大谷さんとのポエトリー曲を除く全曲を編曲しているノイ・シリクラヤ(Noy Sirikullaya)という方は何者なんですか?

「それ聴いちゃいますか? ノイは僕もよくわかってなくて……。主にSkypeでやり取りしてトラックを作ったんですけど。タイのミュージシャンですね。ノイはタイ語で〈小さい男〉という意味で、男性ではあるみたいです」

――少し胡散臭い感じもしますが、リアルにそうなんですか?

「疑わしいですか(笑)。ソロをやるにあたってアーバンギャルドのチームとはなるべく離れて作りたかったので、ディレクターからご紹介いただいて。バンドで使いそうな音色もなるべく排除していて、あっちは上のほうで鳴ってるピーキーな音が強いと思うんですけど、このソロ作はロウが強いと思うんですよ。アーバンギャルドはベーシストがいなくてシンセベースなので、対極のことをしようと思ったら今回はベースをフィーチャーした作りになった」

――全体的にボトムの効いた仕上がりですよね。そしてリード曲の“ラブハラスメント”がまた、松永さんが脱ぐミュージック・ビデオを含め衝撃的な楽曲です。

「これは簡単に言えば〈ポリコレ棒〉を叩き折ってやりたいという、その一点ですね。いまの世の中はコンプライアンスだポリティカル・コレクトネスだで、いろんな言葉を封じ込めるし、表現者としては常に危機感を感じています。翻って、告白したり自分の気持ちを打ち明けることもいまはハラスメントになりかねないんじゃないかという危機感を〈ラブハラスメント〉という言葉に託したんです。例えばそれによって人間関係が破綻したりセクハラと言われたり、訴えられたり、逮捕されたり。僕はそういうものに日々怯えながら暮らしているんですよ」

――確かに世間的にも、余計なことや周囲と違うことを言ったら叩かれるみたいな社会にはなりつつありますよね。

「だから言葉を発するにも勇気が必要で、それが誰かを傷つけかねないとしても自分はそれを言うんだ、言いたいんだという気持ちで書きました。いまの世の男性は萎縮してると思うんですよ。例えば満員電車でも投降した捕虜のように両手を上げて、自分はチカンしませんということを表明せざるを得ませんよね。もちろん実際に犯罪者もいるからしょうがない部分もあるんですが、今回は萎縮している側の気持ちを書きたかったんです」