「〈サーフ系〉の括りを超えたメロウ&ルーズな極上のロード・ムーヴィー的作品。ジェントルなヴォーカルと、AOR風味のサウンドが最高の一言。終わってしまったパーティー、去っていった友、過ぎ去った夏……。そんな情景が浮かび上がるグッド・ミュージックは、あなたの〈人生の一枚〉になるかも?」 。

Curly Giraffeこと高桑圭が2006年に発表した初作『Curly Giraffe』について、当時の「bounce」はこんなふうに評している。この時点でまだプロフィールは明かされてなく、おまけに英語で歌っているのもあり、(筆者を含む)多くのリスナーに洋楽アーティストと勘違いされたのも語り草となっている名盤中の名盤。ネッド・ドヒニーとエリオット・スミスを繋ぐフォーキーな歌心とヴィンテージな質感、夏の日差しとドリーミーな浮遊感は、AOR/シティ・ポップの再評価が進む2019年のいまこそ新鮮に響くだろう。

その後も安定したリリースを続けてきたCurly Giraffeだが、レーベル移籍を挟んで、前作から5年ぶりに届けられたニュー・アルバム『a taste of dream』は、いつもと違う広がり方を見せそうな充実作となっている。高橋幸宏、藤原さくら、ハナレグミという豪華ゲスト陣も目を惹くが、最大のトピックはここにきて日本語詞を解禁していること。〈洋楽しか聴かない〉と公言してきた高桑に、どんな心変わりがあったのか。そこには、なんとも味わい深いエピソードが用意されていた。

フラットな気持ちでイチから作った新作『a taste of dream』

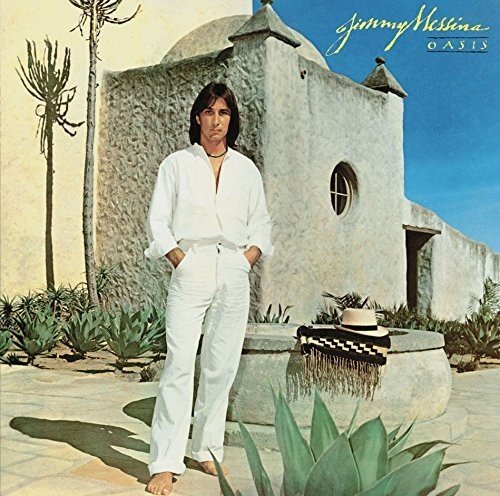

――取材前の撮影で、ジム・メッシーナの『Oasis』を手に取ってましたよね。〈そうでなくっちゃ!〉と、心のなかでグッときてました(笑)。

「ニュー・アルバムもそうだし、Curly Giraffeのジャケ写真って、僕が白いシャツを着てることが多いんですよ。あのアルバムのジム・メッシーナも白い服を着てますよね。ちょうど棚の手前にあったから目について、白い服繋がりで選んでおこうかなと(笑)」

――Curly GiraffeといえばLAとAORですからね。今回のアートワークを見ても、そこはまったくブレてない。

「今回は、ジャケットの写真もLAで撮ってきて。アルバムの制作も〈こんなジャケにしよう〉って想像するところから始まっています。前作(2014年作『Fancy』)からその手法でやってるんですけど、ヴィジュアルが手元にあると、その絵面からイメージがどんどん沸いてきて。意外とすぐに曲が書けるようになるんですよ」

――とはいえ、久々のアルバムになりましたね。

「6枚目の前作までは、わりとコンスタントに出し続けていたんですけどね。こんなに間隔を空けたのは初めてのことで。〈どうやって作るんだっけ?〉って思い出すところからスタートしました(笑)。そのおかげで、図らずも初心に返れた気がします。たまに時間を見つけて作曲してたので、ストックも多少はあったんですけど。自分としてはイチから作ったという実感のほうが強いですね。だから、これまでのアルバムとは作り方も少し違ってるかもしれない」

――確かに、いろんな面で〈リスタート〉を感じさせる一枚だなと。このタイミングでアルバムを作ろうと思ったきっかけは?

「前作を作ったあと、これまでとは違う達成感があったんですよ。そのせいで、自分で言うのもヘンですけど、Curly Giraffe熱が少し冷めちゃって(苦笑)」

――なんと言うか、やり尽くしてしまった?

「というよりは、〈ちょっと休憩〉みたいな。6枚のアルバムをひとりで地道に作ってきて、自分の作り方に飽きちゃったというか。マンネリ化してた部分も正直あったし、一回フラットな気持ちになろうと思って。それで気づけば5年も経ってしまいました」

マック・デマルコの細野晴臣カヴァーに触発された、Curly Giraffe初の日本語詞

――いつ頃から曲作りを始めたんですか?

「昨年の秋ですね。新しいレーベルが決まったのもあって、〈ヤバイ、そろそろ本気でやらなきゃ〉って(笑)」

――制作に関して、デビュー当時と今回で変わった点は?

「どうだろう。今回も演奏とレコーディングに関しては自分で一通りやって。機材も10年ぐらい前からそんなに変わってないし。強いて言えば、家を引っ越したので自宅スタジオの環境が変わったぐらい」

――明らかに変わったのは、日本語詞で歌っていることですよね。Curly Giraffeの歩みを思うと感慨深いものがありますが、どういった心境の変化があったのでしょう?

「去年たまたま、マック・デマルコがやってた細野晴臣さんのカヴァー(“Honey Moon”)を聴いて。〈これは絶対に外国人が歌ってるな〉と思いつつ、彼の歌う日本語が耳に入ってきたとき、すっごく衝撃を受けたんですよね。言葉は日本語だけど、〈音〉として聴けたというか。

そこで初めて〈日本語でいこう〉と思ったんですよ。自分が普段、洋楽を聴いてるのと同じ感覚で日本語を聴けたのがとにかく新鮮で。〈こういう気持ちになれるんだったら、自分もやってみたいな〉って。一言で表わすなら逆輸入です(笑)」

――めっちゃイイ話ですね!

「僕って基本的に、邦楽は聴かないんですよ。それに、いままでは日本語で歌おうとすると、意味や響き、伝わり方を意識しすぎちゃって。早い段階から〈日本語で歌ったほうがいい〉って散々言われてたんですけど、全然そういう気持ちになれなかった。

でも、ひとつの〈音〉として、楽器を替えたぐらいの感覚で日本語で歌うのはアリだなって。(Curly Giraffeと並行して)ずっとバンドをやってきて、日本語でも歌ってたので、試しに一曲やってみたら意外と自然に歌えましたね」

Curly Giraffeの音楽に、ようやく時代が追いついた?

――そういった風通しの良さは、1曲目の“SOMEHERE”からも伝わってきます。これまでのAORテイストも継承しつつ、アウトプットの仕方が少し変わってきたのかなと。

「自分の根っこにそういう音楽があるんですけど、だんだんと年齢を重ねていくうち、ようやく自然に出せるようになってきて。狙って作ったわけではなく、僕が好きな音楽に対する気持ちを、いまの自分のフィルターを通して表現してみただけっていうか。いままでの経験値によって、もっと自然にできるようになってきたおかげで、これまでとは違う印象を与えられたのかなと思ってます」

――シンガー・ソングライター然とした佇まいはそのままに、ディスコ〜ファンクなノリを採り入れているのは新機軸ですよね。どんなアーティストを参照されたんですか?

「そのときはギャップ・バンドを聴いてましたね。〈このリズム感とテンポ感はいいなあ〉と思って。曲調はいつものCurly Giraffeっぽいけど、そういうノリを取り入れてみようと(笑)」

――この5年間で、音楽の聴き方も変わったりしました?

「やっぱり近年は、Apple MusicやSpotifyで聴く機会が増えていて。なおさら年代/ジャンル関係なく聴くようになりました。最近の人だとダニエル・シーザーとか好きだし、その一方でブルース・ホーンズビーにいまさらハマったり。当時は〈すっげぇダセェ〉と思って、全然聴いてなかったんですけど(笑)」

――7曲目の“speak one's piece”は、少しヴルフペックっぽいなと思って。

「ああ、好きですよ。西海岸の若い人たちで、〈レイドバック〉というか、僕の好きな年代の雰囲気を醸し出すバンドが最近多いですよね。絶対にデジタルで録ってるんだけど、音の質感はアナログ感がすごくあって。僕らの世代が一生懸命やろうとしていたことを、若者が軽々とやってる感じがいいなーと(笑)」

――今回の新作もそうだし、Curly Giraffeのファーストも改めて聴き返すと、〈いまの西海岸〉っぽい感じがするんですよね。そう考えると、あのアルバムは時代を先取りしていたような気がします。

「いやー、そう言っていただけるのは嬉しいですけどね。もともとCurly Giraffeの裏コンセプトは、ジャケットも含めて〈70年代の隠れた名盤風アルバム〉を作ることだったし、西海岸の音楽はずっと根っこにありましたから。なので、僕から言わせると、ようやく時代が追いついてきたという感じ(笑)」

加工するのはダサい

――サウンド面で新しくトライしたことは?

「今回のアルバム、そんなに音数を入れてないんですよ。いろいろ詰め込みすぎると、その曲に飽きてくるというか。色を塗れば塗るほどだんだんつまんなくなってきて。それこそ、(高橋)幸宏さんとやった“break the mold”なんかはアコギ一本。そっちのほうが気持ちが昂ぶったまま終われるんです」

――確かに。音作りがカラフルで凝ってた前作『Fancy』に比べると、今回は遥かにスッキリした印象です。

「まあ、単に年をとったと言えばそれまでですけどね(笑)。〈シンプルがいい〉っていうより、無駄な悪あがきをやる気力がなくなってきて。〈多少ヘンでも、そのまま出しちゃえ〉みたいな。だから、演奏も適当って言っちゃうとアレだけど、あんまり神経質に作ってない。

リズムが少しヨレちゃっても、結構そのままにしてあります。実際、ヨレを直した途端にスムーズになって、つまんなくなっちゃったから元に戻したケースが何回かあって。その瞬間にしか出せなかったものを活かして、そんなに取り繕わないことにしようと」

――そのおかげで期せずして、ヒップホップを通過した若いミュージシャンたちの70年代解釈にも近づいていった印象です。

「そうそう。最近の子たちって音数は少ないんだけど、持ってくる音のセンスが素晴らしくて感心しちゃうんですよ(笑)。それが生音なのか、シンセで加工しているのかはわからないけど、少ない素材で面白く見せられるというか。そこの影響は結構受けましたね。きっと、コンピューターが発達して、みんな色々とやり尽くしたから、過剰な音作りは淘汰されたんじゃないですか。まあ、日本のアーティストは相変わらず詰め込んでいますけど(笑)」

――そういうフレッシュな感覚も、ジャケットに反映されている気がします。

「僕もInstagramをやってるんですけど、始めたころは写真を加工していたんですよ、色味とか。そしたら、高校生の娘に〈加工するのはダサい〉と言われてしまって。〈そうなのか~〉って(笑)」

――その一言は心に刺さりそう(笑)。

「確かに、若い子たちの写真を見ると、結構そのまんまなんですよ、それが生々しいっていうか。だから、今回のジャケ写真も加工していなくて、ほぼそのまんま。そのほうが正直でいいし、伝わるものも変わってくるんじゃないかなって。今更になって気が付きました(笑)」

――娘さんの影響も大きかったんですね。

「彼女はいまLAに住んでいて。音楽も大好きで、西海岸の若いバンドもそうだし、新しい情報をいつも教えてもらってます。その関係もあって、僕もここ数年で何度もLAを訪れているんですよ。その影響も新しいアルバムに出てると思います」

高橋幸宏、藤原さくら、ハナレグミ永積タカシとのデュエット・ソング

――ゲストを迎えた3つのデュエット曲も、新作の大きなトピックですよね。

「僕はハーモニーが好きだから、以前から〈デュエット・ソングをやってみたい〉っていうアイディアはあったんですよね。架空のデュエット・グループを想定しながら、何曲か作ってみたりもして。そこからしばらく忘れていたんですけど、今回アルバムを作るにあたって、〈そういえばデュエット・ソング作ってたな〉と思い出して。ストック曲を聴き返しながら、一緒に歌ってほしい相手を考えていきました」

――フォーキーな“break the mold”に高橋幸宏さんを選んだ理由は?

「Curly Giraffeを始めた頃から、〈幸宏さんと声がすごく似てる〉ってよく言われてたんですよ。幸宏さんとは以前、in Phaseっていうバンドでもご一緒していて。そのメンバーにジェイムズ・イハもいたんですけど、3人でハモると誰がどのパートを歌ってるかわかんなくなるぐらい似てたんです(笑)」

――事前情報ナシで聴いたら、どの曲に幸宏さんが参加しているのか気づかなさそうなくらい似てますよね(笑)。

「それに、幸宏さんが普段ゲストで歌うときは、もうちょっと作り込んだ曲に参加してると思うんですよ。だからこそ、あえてアコギ一本の曲に、声だけの素材として参加してもらえたら贅沢だなーと思って」

――個人的にはこの曲を聴いて、YMOがやってたピーター・ポール&マリーのカヴァー(“Where Have All the Flowers Gone?”)が思い浮かびました。

「なるほどね。それこそPPMみたいな感じで、将来的に幸宏さんとコーラス・ユニットを組めたらなーって勝手に夢を抱いてます(笑)。幸宏さんとはよく話すんですけど、音楽に対する趣味やツボも結構似てるし、ほかにも共通する部分がすごく多いんですよ」

――藤原さくらさんとの“LA”は、カントリーっぽさもあったり、彼女の音楽性ともマッチしている感じがします。

「今回参加してもらった3人に共通して言えるのは、声質がとにかくいいこと。僕はやっぱり〈音〉が好きだから、歌の上手い下手よりも、声質のほうがすごく大事。仮にどれだけ上手くても、声質が苦手だったら聴けないじゃないですか。だからこそ、ぜひ声で交わりたいと思って。それで、さくらちゃんにも声をかけたんです」

――藤原さんも古い音楽が大好きだし、やっぱり話が合いそうですよね。

「そうそう。彼女はデビューした頃からプロデュースさせてもらってますけど、僕の娘ぐらい若いのに、音楽の趣味が幸宏さんみたいな感じで合うんですよ(笑)。レコーディングするときも、さくらちゃんはデモだけ聴いてもらったら、何一つ説明をしなくても〈わかりました〉って感じで。安心して歌ってもらえました」

――永積タカシさんは?

「2017年のアルバムで1曲プロデュースさせてもらって(『SHINJITERU』収録曲“My California”)。ハナレグミはもともと好きだったから、一緒にやれたのが嬉しかったんですよね。永積くんも声だけで持っていけるし、そういう人たちと一緒にできたのが今回はすごく刺激になりました。

僕の自宅スタジオで録って、自分でエンジニアリングまでするんですけど、歌ってもらった瞬間に鳥肌が立ってるんですよ。〈めっちゃいい~!〉ってでも、部屋で録ってるから声を出せなくて、心のなかで〈うお~!〉って(笑)。どれも最高の経験でした」

Curly Giraffeの音楽が〈発見〉される未来に向けて

――渋谷系の時代に70年代の再発レコードが再発見されたように、これから若いリスナーがCurly Giraffeを再発見していくんじゃないかなって。そんな想像をしてしまうくらい充実したアルバムだと思います。

「僕の音楽を真新しいとか、刺激的なものだとは決して思ってないけど(笑)、若い子たちが新鮮に思ってくれたら嬉しいですね。最近の若い子たちは、時系列とか関係なく音楽を聴く感じがいいなーと思いますし。あとは、僕にとってのマック・デマルコじゃないですけど、日本語で歌ったことによって、むしろ海外で聴いてもらえるきっかけになったらとは思ってますね」

――日本のシティ・ポップが海外で流行っているそうですけど、そういった音楽と一緒に発見される可能性も大いにありそう。

「そうだといいですね。いろんな枠を取り払って、海外にも音楽を届けることもできる。いまの状況は個人的にもすごく歓迎しています。ただ、5年空いただけで時代が大きく変わりましたね。本当に、何もかも変わってしまった。それは身に沁みて思います」