音楽の聴き方が多様化した今、タワーレコードがおすすめしているのが高音質なSACDでのリスニング。この連載〈SACDで聴く名盤〉では、そのSACDの魅力や楽しみ方をお伝えしています。第21回もタワレコのオリジナル企画〈アドリブ・ベスト・レコード・SACDコレクション〉を、第1弾の記事に続いて取り上げます。ADLIB誌の編集長を37年間務めた松下佳男さんが総監修し、洋邦のジャズの名盤をオリジナルマスターから新規でマスタリングしたこのシリーズ。音楽評論家の村井康司さんが第2弾の3作を紹介してくれました。 *Mikiki編集部

リー・リトナーのギターの細かいニュアンスも明瞭に

いわゆる〈フュージョンミュージック〉の全盛期は76年から82〜3年ぐらいまでの7〜8年間だったと個人的には思っている。私は76年に18歳だったので〈フュージョン世代〉のど真ん中。今回SACD/CDのハイブリッドディスクで発売された3枚も、リアルタイムで接していた。

79年に録音された『リー・リトナー・イン・リオ』は、それまでエレクトリックギターを主に弾いていたリトナーが、ナイロン弦のアコースティックギターを全面的に演奏した、ということで話題となったアルバムだ。

今回SACDで聴いてみてまず驚いたのは、パーカッションやリズムギターといったサイド楽器の音がとてもよく聞こえてくること。このアルバムはブラジル、ニューヨーク、ロサンゼルスの3個所で録音されているのだが、ブラジル録音でオスカー・カストロ・ネヴィスが弾いているスティール弦のアコギが、右チャンネルから美しく響き、4人いるパーカッション奏者の多彩な音色もサウンドステージのさまざまな場所からはっきりと聞こえる。

ニューヨーク録音ではバディ・ウィリアムスとマーカス・ミラーによるリズムセクションのがっちりとしたボトムがサウンドを支えて、いかにもニューヨークの音になっているし、ロサンゼルスでのアレックス・アクーニャとエイブ・ラボリエルのリズムコンビのサウンドはニューヨークに比べてややスリムで軽快な音になっていて、スタジオの違いによる音の違いも楽しめるのは、SACDならではのメリットなのだろう。そしてセンターに位置するリトナーのギターは、ピッキングの細かいニュアンスも明瞭にわかり、前後の立体感が感じられるのがうれしい。

デイヴ・グルーシンによるバンドの見事さもありありと

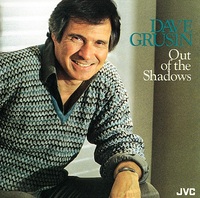

デイヴ・グルーシン『アウト・オブ・ザ・シャドウズ』は、大ヒット作『マウンテン・ダンス』に続く82年の作品。幾多の名盤が録音されてきたニューヨークのA&Rスタジオで、名手ラリー・ローゼンが録音している。

このアルバムのメンバーはデイヴ・グルーシン(キーボード)、ドン・グルーシン(キーボード)、リー・リトナー(ギター)、リンカーン・ゴーインズ(ベース)、スティーヴ・ガッド(ドラムス)、ルーベンス・バッシーニ(パーカッション)という固定メンバーなので、スタジオで一発録りしたバンドっぽいサウンドが基本だ。

音の要となっているのはガッドのタイトでヘヴィなドラムスで、ハイハットがセンターやや左から聞こえてきて、ガッドがデイヴ・グルーシンのピアノと正対してプレイしている定位になっているのがおもしろい。曲想によってリバーブのかけ方も細かく変えてあり、ピアノにリバーブを多めにかけているトラックでは、ガッドのバスドラムからもしっかりとリバーブ成分が聞こえてくる。バッシーニのパーカッションがガッドと精緻なコンビネーションを演じていることや、バンド全体の強弱の見事さも、SACDで聴くとありありとわかるのだ。