ハービー・ハンコックからドクター・ドレー、サンダーキャットへと連なるLAの音

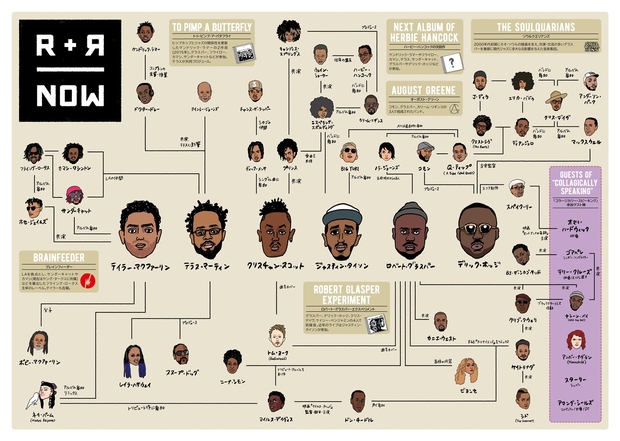

――あと思ったのが、『Black Radio』のときに影響や繋がりの面で大きかったのは、相関図だと右上にいるソウルクエリアンズ周辺だったじゃないですか。でも、R+R=NOWのサウンドを語るうえで重要なのは、テラスと繋がっているミュージシャンたちなのかなと。

柳樂「そこはたぶん、(2016年に)プリンスが亡くなってからのモードもあると思うんですけど――シンセとかを軸にしてウワモノで作っていくサウンドにみんな移行していて。そこで浮かび上がってくるのがドクター・ドレーやスヌープ・ドッグのサウンドなんですよね。で、そこに連なる音楽をずっとやっていたのがサンダーキャットで、そのルーツを辿っていくとクインシー・ジョーンズが出てくる。そういう見方をすると、ちょうどいい感じだと思います」

――クインシーはドレーのルーツでもあるし、テラス・マーティンとも共演している。テラスはスヌープの元バンド・メンバーで、そこにいたのがサンダーキャットやスナーキー・パピーのロバート“スパット”シーライト、カマシ・ワシントン。で、その全員がケンドリックの『To Pimp A Butterfly』に参加していたと。

柳樂「そうだね」

――そういうLAのジャズとヒップホップが深くコミットしてきた流れの中心にテラスがいたわけで、彼がR+R=NOWに加わったことで、バンドにもその影響が反映されたと。そういった人脈とも繋がっていそうなのが、ずっと前から噂されているハービー・ハンコックの新作。なかなかリリースされませんが、最近もグラスパーやデリックが一緒にセッションしてたみたいですね。

柳樂「その新作には、ジェイコブ・コリアーも参加しているらしいんですよ。だからきっと、ジェイコブ・コリアーが使うネガティヴ・ハーモニー理論とか、愛用するハーモナイザー、あるいは微分音とか、そういった〈ハーモニー的なズレ〉――あくまでも推測だけど、いまのハンコックはそういったものを求めているはず。で、それを昔からやっていたのがドレーやスヌープなんだよね」

本間「西海岸のヒップホップとハンコックは繋がりが深いんです。ヒップホップでヴォコーダー/トーク・ボックスというとザップのロジャー・トラウトマンが大きいんですけど、ハンコックも以前から使っていました。彼がLAで録音していた頃の、70年代半ばから後半の作品のファンクの感じは、いまの音楽とも親和性が高いと思います」

柳樂「『Thrust』(74年)とか『Man-Child』(75年)とかでしょ? テイラー・マクファーリンも影響されていると語ってました」

――ハンコックのその時期の作品は、フライング・ロータスやサンダーキャットも大好きですよね。

柳樂「あとはジョージ・デュークとかもね。そのあたりが急速に再評価されるようになったので、R+R=NOWもそういったサウンドを参照しているとも言えます」

現代ジャズを〈ヒップホップ以降のアメリカン・ブラック・ミュージックの変遷〉として見る

――だからここにきて、フライング・ロータスがジョージ・クリントンやハンコックと共演しているのは、グラスパーがマイルスやニーナ・シモンに光を当てているのと、ある意味では近いのかもしれません。

本間「グラスパーがNYで、そのLA版と言えるかもしれませんね」

――そう考えると、いまはルーツに立ち返るべき時期が訪れているのかもしれないですね。

柳樂「アメリカではいま、コンプライアンスやポリティカル・コレクトネスの面で正しくなければいけないとか、人種やジェンダー/セクシュアリティーの問題が大きくなっているじゃないですか。そういった話と自身のルーツを辿る、アイデンティティーを探し求めるという動きが進んでいるのは無関係ではないと思うんですよ」

本間「それが音楽の世界でも起きている?」

柳樂「うん。実際、音楽的なルーツを辿るのは近年の大きな流れとしてあるんですよね。それを突き詰めているひとりが、クリスチャン・スコットで」

本間「昨年発表されたアルバム三部作も、テーマはジャズ100周年でしたからね。彼はトラップも取り入れていますけど、あれは新しさを求めているというより、リズムの探究のため必然的にそうなった感じですよね」

柳樂「ティンバランドのビートがクラーヴェに似ている、みたいな感じだよね」

――かつてニーナ・シモンが言ったように、「私たちが生きている時代を反映した作品をつくること」を突き詰めると、必然的にルーツを遡っていくことになると。

本間「そうですね。単に新しいことをやるだけでなく、懐古的になるのでもなく、〈新しさ〉を歴史のなかに位置付けていくという姿勢を感じます」

柳樂「それもあるし、ニーナ・シモン自体も再評価されていますよね。Pitchforkが去年公開した60年代ベスト・アルバムでも順位が高かったし」

――それはどういう背景があるんでしょう?

柳樂「チャンス・ザ・ラッパーやカニエ・ウェストが近作でゴスペルを取り入れていたからというのが、表面的な理由としてはありますよね。もうひとつは、彼女がクラシック・ピアニストであったということ。実は、ある種の〈ブラックネス〉というのがニーナ・シモンの音楽にはそんなにないんですよね。初期の作品は特にそう。高橋健太郎さんもよく書かれていますが、アメリカン・ミュージックの歴史を辿ると、黒人音楽のなかでも非常に〈白人性〉が高いんです」

本間「カニエはキャリアの初期からニーナのサンプルを愛用していますね。ソウルやR&Bの流れだと、ニーナ・シモンの音楽って少し前まではそんなに聴かれていなかったと思うんです。やっぱりアレサ・フランクリンのような人のほうが好まれる。一方、ジャズの世界ではエラ・フィッツジェラルドほど聴かれるわけでもない。

それがここ数年、ヒップホップと現代ジャズを通してニーナの再評価は一気に進んだと思います。クラシカルな要素やある種の〈白人性〉が強いっていう点では、ダニー・ハサウェイやロバータ・フラックの立ち位置とも似ていますよね」

――へー、おもしろい。

本間「ちなみに、ダニー・ハサウェイって知名度のわりには、あまりサンプリングされていないんです。でも、それをやったのがドクター・ドレーでした※1。それからテラス・マーティンは、ダニーのカヴァーっぽい曲を作っています※2」

柳樂「そんなテラスやグラスパーが憧れていたのがウィントン・マルサリスやブランフォード・マルサリス、ケニー・カークランドなんですよね。彼らはみんな、もともとクラシックを学んでいた音楽家です。そういう人たちに憧れたからこそ、今回、こういうスタイルになったのかもしれません。プリンスもそうですよね。そう考えると、ホセ・ジェイムズがネオ・ソウルのモードから抜け出して、違うことをやろうとしていることも納得できます」

本間「たぶん、アフリカン・アメリカンほどネオ・ソウルから抜け出したいというのはあるでしょうね。逆に、白人のほうがネオ・ソウルに向かっている。ネオ・ソウルが音楽的な方法や技術として確立されたので、いまそれをやろうとしているんですね」

柳樂「ジャズってハイ・カルチャーのようによく言われますけど、アメリカであそこまでの地位を確立したのはウィントン・マルサリスとかの功績なんですよね。この間ケンドリック・ラマーがピューリッツァー賞を獲ったときに、〈これまではクラシックやジャズのような、いかにも獲りそうなジャンルの音楽家しか獲っていなかった〉という意見をTwitterでたくさん見ましたけど、それって歴史に対する大きな誤解で、ジャズがピューリッツァー賞を獲るまでの苦労ってメチャクチャ大きかったんですよ。

ウィントンがジャズ・ミュージシャンとして獲った※ことで、ピューリッツァー賞の可能性が広がったんです。それがあったからこそ、ラッパーであるケンドリックが獲れたんですよね。もっとも、ウィントンはラップやヒップホップは大嫌いでしょうけど(笑)」

――そうみたいですね(笑)。

柳樂「だから、ウィントンやブランフォードがスパイク・リーの映画に携わった(『モ'・ベター・ブルース』、90年)先に、ケンドリックの『To Pimp A Butterfly』があるというふうに考えると自然かなと思います。〈ジャズ〉というより、もっと広く〈ヒップホップ以降のアメリカン・ブラック・ミュージックの変遷〉と捉えると、ジャズとヒップホップはすごく繋がっているんですよね」

〈#Beychella〉とニューオーリンズ、そしてジャズ100周年

――グラスパーの音楽性がR+R=NOWでまた別のモードになっているのは、そんな背景があったんですね。

柳樂「こじつけになるかもしれませんけど、ニューオーリンズ出身のトランペッターであるクリスチャン・スコットがこのバンドにいるということ、トランペットという楽器があるということもすごく大事な気がしますね」

――ビヨンセの〈コーチェラ・フェスティヴァル〉でのパフォーマンスで、大所帯のブラス・バンドを交えてのアレンジなど、ニューオーリンズ的な要素がフィーチャーされていましたよね。

柳樂「あれは〈ジャズ100周年※〉とも無関係ではないと思います。アメリカ全体がそういうモードだったので」

――ブラック・カルチャーの意地と誇りを表現するために、ジャズの前進であるブラス・バンドまで回帰すると。

柳樂「でも、ニューオーリンズって僕らが想像するような〈ブラック〉な街ではなくて、人種も入り混じっているし、多様性がある街なんですよね。ビヨンセのメッセージもそういうことなんでしょう。彼女自身も混血ですよね?」

本間「ビヨンセはクレオールですね。両親がフランス語系の名前を付けることにこだわったらしくて。だから、〈ビヨンセ〉と〈(妹の)ソランジュ〉なんです」

柳樂「だから多様性の表現なんですよね、ニューオーリンズ的なサウンドって。ジャズの創出にはクレオールが関わっていたというのも有名な話で。そもそもジャズも多様性的な表現なんですよ」

本間「クリスチャン・スコットもブラック・インディアンですしね」

柳樂「これはよく言われることですけど、ニューオーリンズは〈アメリカの南部〉ではなくて〈カリブ海の北部〉なんですよね。いまはラテン系人口の割合が高くなっていることもあって、アメリカ文化におけるラテンの意味合いが大きくなってきているじゃないですか。そのために地図を大きく描き直しているところ、という感じがします」

Live Information

8月28日(火) Billboard Live TOKYO

8月29日(水)、30日(木) Billboard Live OSAKA

9月1日(土)東京・渋谷 NHKホール〈第17回 東京JAZZ〉