ジャズ・シーンを牽引する鍵盤奏者、ロバート・グラスパーが新たなバンドを本格始動させた。しかも、そのメンバーはデリック・ホッジ(ベース)、ジャスティン・タイソン(ドラムス)、クリスチャン・スコット・アトゥンデ・アジュアー(トランペット)、テラス・マーティン(シンセサイザー/ヴォコーダー/サックス)、テイラー・マクファーリン(シンセサイザー/ビートボックス)という名うての音楽家たち――そんなニュースが音楽ファンの間を駆け巡ったのが今年4月。

昨年の〈SXSW〉に出演した〈ロバート・グラスパー&フレンズ〉をきっかけとする彼らの名は、R+R=NOW。まさしく〈オールスター・バンド〉〈スーパー・バンド〉の冠がふさわしい6人組が、この度デビュー・アルバム『Collagically Speaking』をリリースした。さらに、8月には単独来日公演を、9月には〈東京JAZZ〉への出演を控えている。

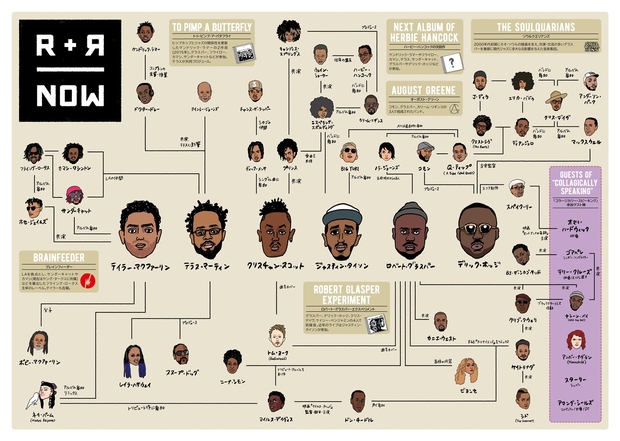

現在のジャズ・シーンの顔役とも言えるこの6人が、いかに重要な存在なのか。それをヴィジュアル化するため、「Jazz The New Chapter」シリーズの監修者・柳樂光隆と、同シリーズの初代編集担当である小熊俊哉が〈R+R=NOW 人物相関図〉を作成した。Mikikiではその相関図を使用し、柳樂と「Jazz The New Chapter 5」でも筆を揮う気鋭の書き手、本間翔悟を交えた対談取材を実施(小熊が進行を担当)。R+R=NOWから現在のアフリカン・アメリカンの音楽シーンを広く、そして深く見渡すような濃密な対話となった。その一部始終をお届けしよう。

〈異物〉のクリスチャン・スコットと意外なテイラー・マクファーリン

――まずは相関図の幹となっている、R+R=NOWの6人について話していきましょうか。

本間翔悟「バンドの核となっているのは、ロバート・グラスパー、デリック・ホッジ、ジャスティン・タイソンという、(ロバート・グラスパー・エクスペリメントで)もともと一緒にやっている3人ですよね。そこにクリスチャン・スコット、テラス・マーティン、テイラー・マクファーリンが入ってくる。この組み合わせはいままでなかったし、非常におもしろいと思います」

柳樂光隆「その3人は、(グラスパー同様に)プロデューサー的な資質をもつミュージシャンですよね。だから、〈リズム・セクション2人+プロデューサー4人〉みたいな感じなんじゃないかな」

本間「ホッジもプロデューサー気質が強い人だから、実質〈ドラマー1人+プロデューサー5人〉と言えるかもしれないですね」

柳樂「そうはいっても、クリスチャン・スコットはメチャクチャ意外じゃないですか。テイラーのソロ・アルバム『Early Riser』(2014年)にはグラスパーも参加していたし、テラスとグラスパーはもともと友だちだから、その二人はよくわかるんですよ」

――このなかでは、クリスチャン・スコットだけ接点が見えづらいですよね。

柳樂「クリスチャンのことは、自分の本でも最近まであまり取り上げてこなかったんです。メジャーから作品を出しているし、名前自体は売れていたんだけど。〈異物〉っぽいというか、なかなか立ち位置が掴めなかった。NYのいわゆるコンテンポラリー・ジャズの世界にいたわけでもないし、LAのシーンとも違うところにいた人だから」

本間「ジャズメンってフックアップしてくれた先輩や同世代の仲間のアルバムに参加することが多いんですが、クリスチャンは例外的にサイドマンとしての演奏が異常に少ない人ですしね」

柳樂「そうそう。NYやLAのジャズ・シーンで目立った活動をしてきたわけでもないから、もしR+R=NOW以前にグラスパーを中心に置いた人脈図を作っていたら、彼はたぶん入ってこなかったんじゃないかな。他の二人についてはどう思う?」

本間「テラスは昨年の『Sounds Of Crenshaw, Vol.1』でもグラスパーと共演してたからわかるんですけど、テイラーがいるというのは驚きでした。『Early Riser』はもう4年前ですし、LAのブレインフィーダーに所属してはいますが、テラスと関係が深いわけでもなかったので」

柳樂「いわゆる〈プレイヤー〉じゃないからね。ただ、ビートを作ることも含めてライヴでできるプレイヤーというか、即興演奏もできる特殊なプロデューサーなんです」

――柳樂さんがやったBIGYUKIのインタヴューで、テイラーのことがベタ褒めされてましたよね。

柳樂「テイラーがBIGYUKIの『Reaching For Chiron』(2017年)に参加したとき、4時間くらいで曲を作ったらしくて(笑)。スタジオでのレコーディングもセッションと同じような感覚でやるんでしょうね」

本間「ちなみに、今回の『Collagically Speaking』で全曲に参加しているのは、デリック・ホッジとテイラー・マクファーリンだけなんです。グラスパーは意外と参加していない曲もあって。なので、テイラーの存在はすごく大きいと思います」

柳樂「得意のヒューマン・ビートボックスもやってましたしね」

――テラスについてはどうでしょう?

本間「彼はサックス奏者ですけど、このアルバムではほとんど吹いていなくて、ヴォコーダーとシンセサイザーを演奏している曲が大半なんですよね。土台はグラスパー、デリック、タイソンの3人なんですけど、そのうえでサウンドのテクスチャーを作ったりするところで、テラスの存在は大きかったんだろうなと」

柳樂「ここでのテラスはプロデューサーみたいな感じで、ジャズ・ミュージシャンとして参加しているというより、テディ・ライリーみたいな立ち位置なんでしょうね」

ジャスティン・タイソンというドラマーの特異性

――柳樂さんは相関図を作ってみて、何か思うことはありました?

柳樂「グラスパーの顔が広すぎて繋ぐのが大変でした(笑)」

本間「グラスパーの繋がりっぷりと、クリスチャン・スコットの繋がってなさがよくわかります(笑)」

柳樂「あと、テラスとテイラーは同じLAのシーンにいるんだけど、それぞれ接点がない人たちをくっつけているのもおもしろい。ところで、ジャスティン・タイソンって、本間くんはどういう印象ですか?」

本間「エスペランサと共演している時点ですごいドラマーだなっていうのは感じていたんですけど、録音は意外と少ないんですよね。彼が全編一人で叩いているアルバムってほとんどなかったはず。

若手ジャズメンが集まったフリーランスっていうバンドのデビュー作(『Yes Today』)が今年リリースされたんですが、そこでタイソンはわりと軽快でタイトなファンクを叩いていて。このR+R=NOWではまったく違うアプローチで叩き分けているので、ようやく全貌が見えてきた感じがします」

柳樂「なかなか連絡が取れないらしいよ。BIGYUKIが〈あいつは電話に出ないから仕事が頼みづらい〉って言ってた(笑)。ジェイソン・リンドナーのナウ・ヴァーサス・ナウというプロジェクトで、マーク・ジュリアナが忙しくなって抜けた後に入ったのがタイソンだったんだよね。最近、ナウ・ヴァーサス・ナウの新曲“Motion Potion”が公開されたんですけど、それもわりとエレクトロニック・ミュージック路線。だから、彼はクリス・デイヴ型のドラマーではないんです」

――確かに。

柳樂「エスペランサがソウル/R&Bっぽさがまったくない『Emily's D+Evolution』(2016年)を作ったときにも呼ばれてたし、BIGYUKIの音楽もいわゆるネオ・ソウルじゃない。レイドバックしたものではなくて、ロックやトラップっぽいリズムが得意だから、プレイヤーの属性としてはソウルクエリアンズからすごく遠いところにいると思います」

本間「クリスチャン・スコットも、音楽的にソウルクエリアンズからは遠いじゃないですか。だから、ドラマーはクリス・デイヴのようなタイプよりもタイソンのほうがハマったんだろうなって」

柳樂「そうだよね。だから、今回はこれまででいちばんグラスパーっぽくないアルバムだと言えるかもしれない。『Black Radio』(2012年)とはリズムの感じも全然違うし」

「時代を反映させることはアーティストの責務である」

――この相関図を見渡したとき、R+R=NOWに直接繋がってくるのはどのあたりだと思います?

柳樂「下のほうですかね。そもそもR+R=NOWは、ニーナ・シモンの有名な言葉を元にして結成されたわけじゃないですか」

――「時代を反映させることはアーティストの責務である」という発言ですよね。

柳樂「で、その前にグラスパーはニーナ・シモンのトリビュート・アルバム『Nina Revisited: A Tribute To Nina Simone』(2015年)の製作を仕切ってましたよね。それから、コモンの『Black America Again』(2016年)のプロデュースもやっているし、最近はコモンとカリーム・リギンスの3人でオーガスト・グリーンというバンドもやっている。グラスパーはここ数年、思想的にコンシャスなモードなんでしょうね」

――コモンが2016年にホワイトハウスでライヴしたときも、グラスパーやデリック、カリーム・リギンスがいましたもんね。ちなみに、そこでフルートを吹いていたエレーナ・ピンターヒューズは、クリスチャンのバンドにいた人で。

柳樂「あれも象徴的だったよね。それに何より、トリビュート作を作ったあとにニーナ・シモンの言葉を引用したり、マイルスの伝記映画(『MILES AHEAD/マイルス・デイヴィス 空白の5年間』、2015年)の音楽をやった後に(マイルスと同じトランペッターの)クリスチャン・スコットをバンドに参加させたりっていうのは……」

本間「意図がわかりやすいですよね(笑)」

柳樂「そう考えると、ある意味R+R=NOWはケンドリック・ラマーの『To Pimp A Butterfly』やテラス・マーティンの『Velvet Portraits』(2016年)など、グラスパーがこれまでやってきた外仕事の集合体でもあるんです。それでもクリスチャンとの接点はなかなか出てこないんだけど」

――そんなクリスチャンが去年、ヴィック・メンサ※と共演した“Freedom Is A Word”って曲を発表しましたよね。

本間「ヴィック・メンサはもともとシカゴでドニー・トランペットと一緒にキッズ・ジーズ・デイズっていうバンドをやっていて、サックスやトランペット、トロンボーンの生演奏とラップを組み合わせることに理解がある人なんです。一方、クリスチャンはニューオーリンズ出身ですけど、シカゴにコミットしていますよね」

柳樂「ライヴではいつも(NBAの)シカゴ・ブルズのユニフォームを着ているしね。それはシカゴがいま大変なことになっているから、同地に対するメッセージなんだと本人が言っていました」

本間「シカゴっていま、ものすごく治安が悪くて、〈一週間で○人が殺されました〉とかそういう状況なんです。スパイク・リーもそんなシカゴを題材にして『Chi-Raq』(2015年)という映画を撮ってますし。そういう状況をサポートしたいんだと」

――ジャズの周流と接点はないのに、そのあたりと思想的に繋がっているというのもおもしろい。

柳樂「でも、クリスチャンは〈ブラック・ライヴズ・マター〉にあまりコミットしませんでしたね」

本間「音楽以外のところではリプリゼントしていて、以前来日したときに〈それ、カッコイイね。何のスニーカー?〉って訊いたら、黒人歴史月間の限定スニーカーだって話をしてくれました」

現代ジャズのトピックはリズムからハーモニーへ

――あと相関図を作成しながら思ったのは、至るところにカリーム・リギンスがいるんだなってことで。でも、R+R=NOWに彼はいないじゃないですか。グラスパーとも最近一緒にやっているし、彼が参加していてもおかしくない気がしたんですが。

柳樂「いわゆる現代ジャズの話をしていると、いまだに〈ヨレたリズム〉がどうこうって言われるけど、それはとっくにトピックではなくなっているんですよね」

――その話は、柳樂さんが2016年に行ったグラスパーへのインタヴュー記事で、すでに触れられていましたね。カリームはドラム/ビートメイクの両面でJ・ディラの影響が大きい人だから、ここで叩くのは少し違ったと。

柳樂「そうそう。じゃあリズムの次は何かとなったときに、フォーカスしたのがウワモノだったんじゃないかな。ズレたりヨレたり、複雑だったりはしないけど、めちゃくちゃグルーヴしているリズム・セクションがあって、そのうえで何をやるか、そこにどんな新鮮なハーモニーを乗せるか、それをいかに難しくは聴かせないかということが、いまのジャズで試みられていることだと思うんです。キングやムーンチャイルドもそういうことをやっていると思う」

――だから、マイルス・デイヴィス&ロバート・グラスパーの『Everything's Beautiful』(2016年)にキングが、R+R=NOWのアルバムにムーンチャイルドのアンバー・ナヴランが参加しているんですね。

本間「『Everything’s Beautiful』にはハイエイタス・ カイヨーテも参加していますね。グラスパーのヴォーカリストの選び方ってけっこうハッキリしていて、R&Bやゴスペルと関係が深いと言われるわりに、いわゆる〈黒人っぽい〉歌い方をするシンガーはそんなに選ばない。それはハーモニーに対する繊細な感覚を重視してるからだと思うんですが、そういう意味で『Black Radio 2』(2013年)でメアリー・J・ブライジではなくフェイス・エヴァンス、モニカではなくブランディが起用されていたっていうのはとてもよくわかるんです。

その流れを推し進めていった結果として、キングやムーンチャイルド、ハイエイタス・カイヨーテのように音楽の構造に深い理解があるうえでR&Bやネオソウルにアプローチしている人たちが必要とされたんでしょうね」