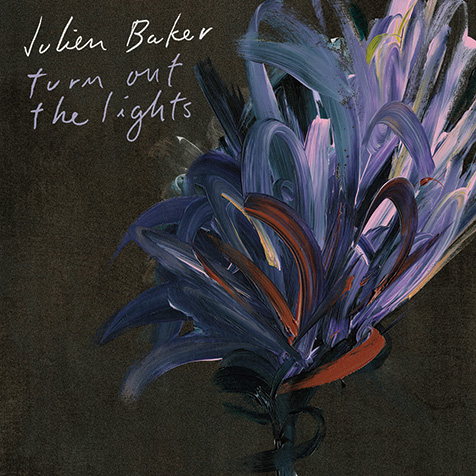

2015年発表の初作『Sprained Ankle』が高く評価されたシンガー・ソングライター、ジュリアン・ベイカーがセカンド・アルバム『Turn Out The Lights』をリリースした。簡素なギターやピアノの弾き語りに魂の深淵から発せられたような歌声を重ね、聴き手に厳かな安らぎをもたらす音楽性はさらに深みを増し、敬虔なクリスチャンでありながら同性愛者であるという自身の複雑なアイデンティティーと、薬物依存や事故での瀕死体験を含む壮絶な半生を見つめる歌詞もまた、誠実さはそのままに多義的な視点を獲得している。

今回は、映画や小説を題材にアメリカ文化と郊外化の関係を紐解いた名著「サバービアの憂鬱―アメリカン・ファミリーの光と影」で知られる映画評論家であり、同国のポップ音楽への造詣も深い大場正明が『Turn Out The Lights』を考察。ジュリアン・ベイカーについても初作時に論評していた大場が、作詞に関する視点の変化から、彼女の成長を浮き彫りにした。 *Mikiki編集部

厳格なキリスト教コミュニティーで抑圧された体験を映した

内なる痛みをさらけ出すための音楽

95年生まれのシンガー・ソングライター、ジュリアン・ベイカーの音楽は、彼女の生い立ちと深く結びついている。彼女が生まれ育ったテネシー州メンフィスは、住民が熱心にキリスト教を信仰し、家族がそろって教会に通うような非常に保守的な地域だった。彼女の友人の何人かは、厳格なしきたりを守らなかったためにコミュニティーを追われ、友人のひとりは聖書を学ぶことで同性愛を矯正する施設に入れられたという。ベイカーは同性愛者であり、彼女がコミュニティーのなかで抑圧され、孤立していたことは容易に察することができる。

そんな彼女の支えになっていたのが音楽だ。もともとピアノとギターを習い、教会のバンドで活動していた彼女は、パンクやハードコアに惹かれ、ハイスクール時代に出会ったマシュー・ギリアムとフォリスター(Forrister)というバンドを結成し、活動するようになる。そして、彼女がミドル・テネシー州立大学に入学したことが大きな転機となる。バンドのメンバーや友人と離れ、学生寮に暮らす彼女は、孤独に苛まれながら過去や内面を見つめ直し、ピアノとギターで曲を書きつづけた。その結果誕生したファースト・アルバム『Sprained Ankle』(2015年)は、多くの人々の共感を呼び、注目を集めることになった。

この度リリースされた『Turn Out The Lights』は、そんなベイカーの待望のセカンド・アルバムであり、そこには新たな境地といえるものが切り拓かれ、深みを増した世界が浮かび上がっているが、それを明確にするためには前作を振り返っておくべきだろう。『Sprained Ankle』には、耐えがたい孤独や薬物乱用、自己破壊的な衝動、信仰の喪失など、ベイカーの個人的な体験が反映されているが、彼女は必ずしもそれを具体的に描いていたわけではない。各曲には、主人公が車を運転していて事故を起こし、救急車で搬送される(“Blacktop”)とか、薄暗い病院の一室で、看護師から安心させるような言葉をかけられながら検査や治療を受ける(“Brittle Boned”)とか、泥酔して道路の側溝で身動きがとれなくなる(“Go Home”)というような場面が盛り込まれていた。だが、いずれの場面もその前後関係は省略されている。

ベイカーは、個人的な体験に基づく〈ストーリー〉を語ろうとしているわけではない。これらの場面には、主人公が自分ではなにもコントロールできない状況という共通点があり、ベイカーは、そんな状況に陥った人物が、なにを感じ、なにを求めようとするのかを掘り下げていた。さらに、タイトル曲“Sprained Ankle”に盛り込まれた膝を捻挫したマラソンランナーという象徴的なイメージも、そんな彼女の視点を理解するヒントになる。ランナーが前進するためには痛みと向き合うしかないからだ。内なる痛みをさらけ出す彼女のこのような表現は、誰もが自分の体験に置き換えることができる。だから、多くの人々の共感を呼んだのだ。