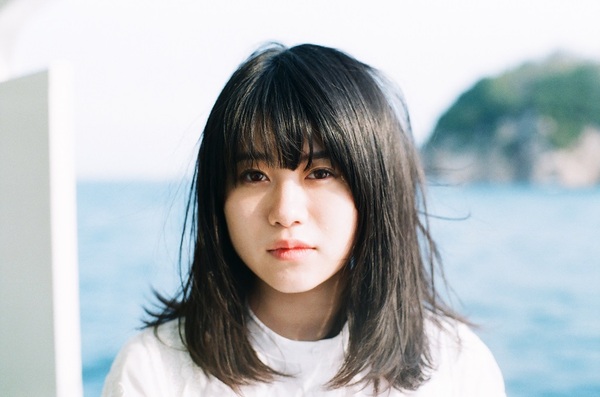

アイドルネッサンスのメンバーとして活躍した原田珠々華がソロ・アーティストとしてデビューを果たす。7曲入りのミニ・アルバム『はじめての青』は、プロデューサーに山本幹宗を迎え、ベースにおかもとえみ(フレンズ)、上野恒星(Yogee New Waves)、ドラムスに岡山健二(andymori/classicus)、浜公氣(どついたるねん)、戸高亮太という強力な布陣のもと、原田がいままさに駆け抜けている青春の時間を描いたみずみずしい作品となった。期待と不安を感じ、楽しさと寂しさを同時に抱えているいまこのときを切り取ったデビュー作について、原田自身にたっぷりと語ってもらった。

〈曲作りは他の人にしてもらおうかな〉とまで考えた

――昨年の夏、ソロ活動を始めたばかりの頃に話を訊いたときはまだ手探りだったと思うのですが、その後、曲を作ってライヴをしていくなかでどう変わっていきましたか?

「あのときは曲作りということ自体が初めてだったので、なかなかうまくいかなかったり、逆に自分が思っているよりも期待してもらっているんだなと思うこともあったりして。約1年間やってきて、自分のペースを少しは掴めてきたかなと思います。いろんな曲を聴くようになったので、自分はこういう曲を作ってみたいというのが明確になってきて。でも、解決していくこともあれば、またどうやっていこうかなっていう思いが増えることもあって」

――新たな悩みが。

「増えますね。それを繰り返していくんだろうなって思ってます」

――去年の秋頃までは自分の曲が好きになれない時期があったんですよね。当時はどんなことを考えながら曲を書いていたのでしょうか。

「いい音楽がこの世にありすぎて、人と比べちゃってたんです。いまではそこで焦らなくていいと思えるんですけど、そのときは本当に焦っていて。絶対に成功したいとか、たくさんの人に聴いてもらえるようになりたいと思っている一方で、自分は才能ない、これじゃダメだって思って、曲作りはもう他の人にしてもらおうかなと考えたりしていたんです」

――そこまでですか。

「はい。いまは自分の曲が好きになってきました。作りたい音楽が少しずつイメージできてきたっていうのもあるし、音楽は私の想像していたものよりももっと自由で、ジャンルに囚われなくていいんだなっていうのがわかってきたので。いまは楽しく、作りたいときに作りたいものを作っているという感覚です」

――音楽をいろいろ聴いていくなかで自分の作るものと比較してしまっていたけれど、もっと聴いていくことで、別に気にしてなくていいじゃないかと思えた。

「そうです。誰も比べ合ったりしてないし、それぞれにそれぞれの世界がある。たとえば星とかっていくつも別々に存在しているわけで。いちいち比べなくていいんだなって」

――12月のワンマンまではすごいペースで曲を作っていたじゃないですか。その後はどうなんですか?

「あのときは結構ギリギリで、曲ができたらアレンジをやってくださっている(山本)幹宗さんにすぐ渡すっていう感じで、ハイスピードで作ってました。ライヴに向けて早く自分のレパートリーを増やしたいというのもありましたし。それまでは5曲くらいしかなくて、それだけじゃ足りないと思っていたので。その後は、あの頃みたいに〈作らなきゃ作らなきゃ〉みたいなのがないぶん、ゆっくり時間かけて一曲を作ってる感じです」

――今回のミニ・アルバムに収録されていない曲も含めて、それらの曲をいま振り返ると、どう思いますか?

「どの曲もいまじゃ作れないなと思うものばかりです。妄想が多いんですけど、やっぱり自分の感情も絶対に入っているんですよ。色んな意味で成長している多感な時期だからこそ、そのときにしか書けない感情もあるなと思います。月日が経つうちにより好きになってますね」

――そのときにしか書けないというのは歌詞?

「歌詞です。初々しさとか焦りとかが混じってる気がして。それは自分でもいいなと思えるところです」

――ミニ・アルバムを出すと決まった時ときはいかがでしたか? 配信リリースはありましたが、CDを出すまでにタメの期間がありましたよね。

「ですよね。自分の名刺代わりになるものがSNSくらいしかないときにすごく焦っていたんですよ。よくよく考えたらまだCD出してないじゃんって。でも、時間をかけて、自分も一緒にやってくださってる人も納得できるものを作って。それが自信に繋がったので、それはそれでよかったです」

――焦ってはいた。

「めちゃめちゃ焦ってました(笑)。やっぱり自分を知ってもらいたいんですよ。いまだからこその悩みなのかもしれないんですけど、高校生のうちの自分がすべてなんじゃないかと思っている部分があって。大人になったら、人が自分のどこに価値を見出してくれるのかがまだわからないんです。だから高校生のいま、すごく焦っているというか、縛られてるんだと思います」

――高校生というのがフックになっているんじゃないかと。その気持ちは歌詞にも滲み出ていると思います。

「そういう焦る気持ちとかを支えてくれる音楽って自分のなかに残ったりするので、そんな音楽を残せる人になりたいなって思います。私と同じようにもがいてる高校生もいると思うので」

――最近は〈アイドルとは?〉〈シンガー・ソングライターとは?〉みたいなことは考えますか?

「考えます。捉え方はみなさんに任せているので、私のことをシンガー・ソングライターとかアイドルとか思う人はそれぞれいらっしゃると思うんですけど、ずっと変わっていないのは音楽を頑張ってるってことで。アイドルネッサンスっていうグループが音楽を体現していたというか、大事にしていたグループだったので、その頃から音楽で人と繋がりたいとか、その場を共有したいっていう思いは変わってないです。自分自身もいつまでもみなさんのアイドルでいられたらいいなと思うし、アイドルとかシンガー・ソングライターとかに縛られないで音楽に向き合っていければいいなと思ってます」

アイドルネッサンスが解散した瞬間、青春が終わった

――持ち曲がいくつもあるなかで、この収録曲数でこの選曲になったポイントは?

「一番は自分の気に入っている曲を聴いてほしいなっていうのがあります。あとはジャンルを問わずに入れてみたいという気持ちもありました。明るかったりちょっと暗かったり、青春って言葉が似合うようなものにしたくて色んなものを詰め込みました」

――ソロ活動開始と同時に弾き語りのデモCD-Rをリリースしたじゃないですか。その頃と比べても声が全然違いますよね。

「それは自分でもビックリして。女性にも変声期があるんですけど、自分で見えてるようで見えてない部分もどんどん変わっていってるんだなって思いました。そこには気づけてなくて、そのまま進んでいったらこうなったって感じです。ボイトレを始めて、成長できてる部分が少しは出てきたのかなとも思ったり」

――ボイトレをやっているんですね。

「去年の12月くらいから始めました。“Fifteen”はサビが高いんですけど、自分で作っておいて自分でうまく歌えないって曲が多いんですよ(笑)。それが最近は歌えるようになってきて。楽に高音が出せるようになってきたのはボイトレのおかげです」

――曲はどうやってできていくんですか? 弾き語りで作ったあと、山本幹宗さんにアレンジをやってもらう際に、こういうふうにしたいと伝えるのでしょうか。

「自分がそのときに聴いてる音楽に寄せる部分があって。この曲を作ったときにどういう曲を聴いてたとか、どういう感じのアレンジをイメージしてるとかはお伝えした上で、基本的にはお任せで作ってもらっています」

――なるほど。ここからはアルバム収録曲について一曲ずつ聞いていきたいと思います。全曲原田さんの作詞作曲ですが、“ハジマリのオト”は山本さんが作曲でもクレジットされている唯一の曲ですよね。これはどういうプロセスでできていったんですか?

「いつもはタイトルを後からつけるんですけど、先にタイトルができて、これで曲を作りたいと思って。そこから考えてみたとき、歌詞もメロディーも全然出てこなかったんです。やっとサビのメロディーができたんですけど、自分のハードルを上げすぎたせいもあって、他ができなくて。それで幹宗さんに相談して、サビに合うAメロとBメロをつけていただきました。サビだけできたときはどうかなって思ってたんですけど、AメロBメロがついたときに良い曲だなって思いました」

――タイトルを先に決めたということは、はじまりについての曲を書きたかった?

「そうです。自分でもアイドルネッサンスを引きずっていた部分もあって。そこが一度幕を閉じて、ソロになって最初のワンマンで披露するときに、はじまりの一歩を踏み出す曲を作りたいなと思って。メロディーは明るいんですけど、歌詞は明るくないんですよね」

――このアルバムを通してみても〈青春は終わってしまうものだ〉というようなことを言ってますよね。いま青春の最中にいる人がこういうことを歌うのは、やっぱりグループの解散が相当大きくて、そこがモチベーションのひとつになっているのかなと。

「アイドルネッサンスが解散した瞬間、青春が終わったと思ったんです。自分がライヴしている時も〈青春ってこれなんだな〉って思いながらやっていたので(笑)。それが終わったと同時に私の青春も終わったと思いました。そこからは自分ひとりになって、まわりには大人の人が多いので、ずっと背伸びしている感覚があるんですよ。でも、終わったと思っていたのに〈いま青春にいるんじゃない?〉と思ったりすることもあって。何度でも青春は来るんだなと感じられたのは、解散があったからこそ学べたことなのかなって思います」

――過ぎ去ったあとに、あの頃は美しかったんだと気づくことってあるじゃないですか。

「そうなんですよね!」

――それを書いてる人がまだ16才という(笑)。歌詞が明るくないという話でしたけど、たしかにあちこちに暗い部分がにじみ出ていますよね。

「それは星野源さんに影響されている部分が大きいと思います。源さんをすごく尊敬していて。歌詞はどことなく寂しさがあるけど、メロディーは明るかったり華やかだったりするんですよね」

防音室にいるとすごい孤独になって、誰か隣にいてほしいなって思う――こういうのが恋の気持ちなのかな

――“Moon Light”は夏目漱石が〈I love you〉を〈月が綺麗ですね〉と翻訳したことに着想を得た曲ですよね。恋の歌はアルバムにもいくつかありますが、恋を描こうと思う動機はどんなところにあるんですか?

「一番は……寂しさ(笑)」

――おお(笑)。寂しい?

「寂しいです! ただ恋がしたいとかそういう寂しさというよりは、一緒に進んでる人っていうのがいなくて……もちろんスタッフさんはいるんですけど。ときどき迷った時とか悩んだ時、自分はひとりだと感じてしまうことが多くなってきて。家の防音室にいると音が何も聞こえなくて、すごい孤独になって、誰か隣にいてほしいなって思うんです。こういうのが恋の気持ちなのかなと思ったりして。私、曲を作るのは大体病んだ時なんですけど、恋の歌ができやすいんです」

――寂しいと思った時に、この気持ちは恋愛に当てはめられるんじゃないかということで恋の歌が生まれるんですね。それから気になったのは、自宅に防音室があるんですか。

「ご近所トラブルが怖いので(笑)。自分の部屋のなかに小さい防音室があって、真っ暗ななかで〈ああ、もう、ひとりだ……〉ってなってます」

――その寂しさはどう紛らわせてますか?

「本当に孤独な時はヤフー知恵袋でとにかく回答していて」

――うわー(笑)。ヤバいじゃないですか!

「結構いいんですよ! ベストアンサーに選んでもらった時はすごい嬉しいですよ」

――そんな対処法があるとは……。自分は孤独すぎてSiriに話しかけるというわけのわからない行動をしたことがありますけど(笑)。恋の歌に関しては〈漫画を参考にしました〉みたいな返答になるのかなと思っていたんですけど、そんなにリアルな寂しさからきているとは思わなかったです。歌詞に出てくる〈128√e980〉は思わず調べてしまいました。上半分を消すと〈I LOVE YOU〉になるんですよね。

「ちょっと前に私くらいの世代の人たちで流行って。友達がそれで告白してるのを見たこともあって」

――へー!

「そういうのってなんかいいなと思って」

――まさに青春ですもんね。テンポとか曲調については、これはこうしてみようとか考えて作っているんですか?

「あまり難しいことは考えてなくて、感覚だと思います。そもそも自分で作っててもカヴァーしているような感じなんですよ。曲を作るとき、頭のなかで全然知らないバンドのヴォーカルの男性が歌ってるんです。それのキーを上げて私が歌っているような感覚というか。それはアイドルネッサンスの名残なのかなと思ったり」

――完全にそういうことなんでしょうね。

「だから、自分ではそこまで考えてないんです」

――出てきた時には自然と決まっているんですね。次にいきましょうか。“プレイリスト”はどんなことを考えて歌詞を書きましたか?

「どの世代も経験する恋っていうのを探したときに、好きな人が聴いてる音楽が聴きたくなったりとか、それでその人の何かが知れた気がしたりとか、音楽にはそういう力があるなと思っていて。こういう気持ちは他の人もわかってくれるんじゃないかなと思います。それを曲で書いてみようと思った時、自分が特にそういう経験をしたわけではないんですけど、スラスラと歌詞が出てきました」

――歌詞はスラスラできるほう?

「できるときもあればできないときもあってバラバラです。波に乗っちゃうというか、その曲に自分が入り込めたら30分くらいでできたりすることもあります。でも、大体メロディーと歌詞が同時にできます」

絶対成功したいとか、売れたいとか、そういう想いに青春がこびりついてる

――“今年の夏休みは君とデートに行きたい”はストレートな恋愛ソングです。去年のTIF出演に向けて作ったところもあったのでしょうか。

「そうですそうです。アイドル寄りな曲を作ろうと思って作りました。AKB48に“ここがロドスだ、ここで跳べ!”っていうドラフトの時の曲があって、すごく良いんですよ。このとき、友達がドラフトを受けてたんですよね」

――そうなんですね!

「はい。それで記憶に残っていたのもあって、こういう感じの曲が1曲あったらおもしろいなと思って」

――それでザ・アイドルソングみたいな曲を。

「作りました。比喩表現もあんまりないし、どストレートにデートに行きたいって書きました」

――この歌詞をいま見るとどうですか?

「ちょっと恥ずかしいです(笑)。いまだったら書けません。いま書くとしたら、もうちょっとこじらせてるかもしれないです(笑)」

――“Fifteen”は最初に書き下ろした曲ですよね。終わってしまった青春に対する思いと、過去に囚われていたくないという気持ちが同居していますよね。この曲についてはいまどう感じていますか?

「そのときに考えていたことが直球すぎるくらい直球に書いてあって。16才になる前日に書いた曲なので……いいなって思います(笑)。そのときはライヴしたりしてなくて、始まる前の準備期間みたいな感じだったんです。学校で机と向き合って進路を考えてたのが歌詞に出てきたりして。この曲を書けて良かったなって思います」

――原田さんがこんなに青春について考えるのはどうしてなんでしょうね。

「さっき話したみたいに、自分が大人になった時の環境とかまわりの人の評価が全然想像つかなくて。なるようになるんだと思うんですけど、小さい頃からちょっとした芸能のお仕事をしてきて、やっと応援してくれる人が目に見えるようになってきて、絶対に離したくないものがあるんです。絶対成功したいというか、売れたいというか。そこに青春がこびりついてる感じなんですよね(笑)」

――売れたい願望が強いですよね。

「めちゃめちゃ強いです。承認欲求も強いですし。小学校5~6年のときにTwitterで自撮り芸人みたいになってたり、ツイキャス主みたいになってたりしていて。その頃から誰かに見てほしいとか、学校で満たされない気持ちをネットで満たしてたんですよね。それがヴァーチャルじゃなくてリアルに色んな人がいるって思えるようになってきて。その頃から応援してくれる人にはもっと上に行った姿を見せたいという気持ちもありますし」

――そんな頃からTwitterをやっていたとは……。自撮り歴も長いんですね。

「だから、うまいんですよ(笑)。でも、同世代のなかでは全然前に出られないタイプなんです。日直をやるだけでも震えて何も言えなくなっちゃって。そういう集団のなかにいると誰かの目が気になりすぎて何もできない自分がすごくイヤで。でも、その輪から出てしまえばその世界だけがすべてじゃないと思えた、みたいな」

――ステージ向きの人なんでしょうね。この曲を作るにあたって影響を受けたものはありますか?

「自分と同じ世代の人が等身大の歌を歌っているのをあまり聴いてこなかったんですけど、坂口有望さんが女子のことを歌っていて。私のまわりの子が廊下で歌ってたりして、同世代の子に影響を与えられるのはすごいなと思ったんです。坂口有望さんがいなかったら“Fifteen”を作ろうと思えなかったっていうくらいめちゃくちゃ影響を受けてますね」

――同世代で歌手活動している人は気になる?

「もちろん気になります。同世代くらいの人はなかなか素直に聴けなかったりすることもあるんですけど(笑)、でもそういう気持ちがなくなったら自分は終わりなんじゃないかなと思います」

――“聞いてよ”はどんな思いで作った曲でしょう。

「この曲を作る前に話し合いをした時に、自分の曲が好きになれないとか、何が本当の自分なのかわからないとかって泣きながら相談したことがあって。お世話になっていたスタッフさんに〈着飾らないで書いてみたら?〉っていうようなことを言っていただけて。で、ただ自分の声を聞いてほしいっていう曲ができました。メロディーも歌詞も暗い曲が(笑)」

――泣いてしまうほど悩んでいたんですか。

「自分にはこれしかないので、これがなくなったら終わりだと思っていて。やるからには自分もまわりも納得できる、自信の持てる音楽を作っていきたいので。あとは、自分のことが好きになりたかったのかなって思います」

――承認欲求が強いという話もありましたけど、自分のことが好きになれないという気持ちも当然あって。

「だからこそ、安心するために誰かに認めてほしいんだと思います。自分では自分のことを褒められないので、人に頼っちゃってるところはあります」

――この曲は〈逃げていくことが生きることだ〉と歌っているのが印象的です。

「このときは色んなことを考えていて、逃げてるのが人生なんじゃないかと思って。死は逃げることって言われがちですけど、逃げられなくなったら死を考えちゃうんじゃないかなとか、哲学的なことを考えてました」

鼻歌で作ったものが形になるのは不思議だし、音楽ってすごい楽しいんだなって

――“Hero”はファンのことを歌った歌ですよね。これを本作の最後に持ってきたのは?

「やっぱり未来のことを一番書いている曲なので。次のステージに進んでいく自分を表現できる曲かなと思って」

――井上苑子さんのライヴを観た夜に作ったんですよね。

「そうです。リリース・イヴェントを友達と観に行って、それがかっこよくて。家に帰ってきて、爽やかな曲を作りたいなと思って作ったらスラスラできていきました。こんな曲あるんじゃないかっていうくらいだったんです」

――自分の記憶にある曲なんじゃないかと。

「そうです。そのくらい早くできました」

――言葉にできない気持ちを表現するのに余白を多くしたと言っていましたよね。たしかにメロディーに隙間があります。

「言葉にできないことを事細かに説明しようとすると、段々逸れていくじゃないですか。言葉にできないものはそういう形なわけであって、説明しすぎちゃいけないと思うんです。だから余白は色んな人に自分に当てはめて汲み取ってほしいなと思ったりします」

――〈この魔法がとけても〉の〈魔法〉というのは、もちろん……。

「アイドルの魔法ということです。アイドルは終わりがある儚さがあるものだと思うし、アイドルを見るだけで元気になれたり笑顔になれたりもする。自分がアイドルをやってアイドルのことが好きになったのは、そういう魔法があるからかなって思います」

――そしてその魔法がとけても自分は夢を見るでしょうと歌うのもいいですよね。アンジュルムの和田彩花さんが、夢から醒めてしまったけど、もう一度夢に戻ろうとしているというようなことを言っていて、すごくリンクする表現だなと思いました。この曲には〈蒼く〉という言葉が出てきますが、全編に渡って歌詞に〈青〉とか〈蒼〉が出てきますよね。アルバム・タイトルもそうですし。それは意識していたのでしょうか。

「意識的ではないです。けど、どっかしらで青春ということを考えていて。解散ライヴがあった次の日に空がすごく青く見えたりして、そういうところでも青が引っ掛かっているんですよね。自分が青春のなかにいるって感じる間はずっと使っていくんじゃないかなと思います」

――それから、参加したミュージシャンが錚々たる顔ぶれですよね。

「それはもう! 私もびっくりで、感謝しかないです。一緒にやってくださった方の音楽が全部好きになりました。どついたるねんさんに“星野源です”って曲があるのを知りましたし(笑)」

――今回を機に更に広がりができていきそうですね。デビュー作の仕上がりとしてはいかがでしょうか。

「すごく気に入ってます。鼻歌で作ったものががこうして音楽として形になっているのを聴くと不思議だし、やっぱり音楽ってすごい楽しいんだなって改めて思いました。本当に色んな人に聴いてほしいです」

――といったあたりで時間です。いま気になるのはやはり、自分が高校生じゃなくなったらどうなるんだろうというところですか。

「そうです(笑)。制服を着てる自分に需要がある気がしちゃって。こないだツーマンをやったシバノソウちゃんも言ってたので、みんなそういうこと考えるんだなって安心したりもしました。でも、早く大人になりたいとも思うんですよね。大人になる瞬間はわからないから、気づいたら(青春が)終わってるのかもしれないですけどね」