ウリチパン郡が2008年に発表したアルバム『ジャイアント・クラブ』は、いまも色褪せることのない2000年代屈指の名盤である。打ち込みのトラックと生バンドのセッションとの相互作用によって生まれた独創的なアンサンブルを軸に、ポップなメロディーやカラフルな電子音、扇動的なアフロビートが折り重なり、さらにはドラムのマイキングだけで数か月もかけたという徹底的な音質へのこだわりも加わって、国境も時代も関係ない、唯一無二の作品に結実。アニマル・コレクティヴやヴァンパイア・ウィークエンドなど当時隆盛を誇ったブルックリン勢とも時代感を共有しつつ、その中にあっても特別な存在感を放っていたように思う。

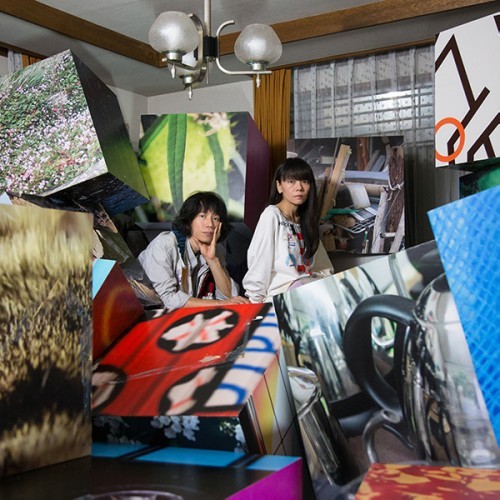

そんなウリチパン郡が2010年に活動を休止した後、2人のユニットとして活動を続けてきたオオルタイチとYTAMOが、〈ゆうき〉として初のアルバム『あたえられたもの』を完成させた。日本語の歌を軸に、アコースティックなサウンドで統一された作風は、ウリチパン郡とも、エキセントリックなイメージの強いオオルタイチのソロ作とも異なるものだが、その素晴らしさには何ら変わりがない。何よりオオルタイチのメロディーメイカーとしての才能が如何なく発揮されているし、元SAKEROCKの伊藤大地と田中馨、波多野敦子、シャンソンシゲル、濱本大輔(MaNHATTAN)といった手練れのプレイヤーを迎えて、楽器のチューニングを下げることで倍音の響きを活かした音像の素晴らしさも特筆すべきものがある。今回は1月14日(土)から始まるリリース・ツアーを控えているオオルタイチとYTAMOに、2人の出会いからウリチパン郡の結成、そして、ゆうきへと至る10年以上の歴史を語ってもらった。

★〈Mikiki Pit Vol.2〉出演決定! 詳細はこちら

まだ日本の歌モノでできることがたくさんある

――そもそもお2人はいつどのように出会って、ウリチパン郡を始めるに至ったんですか?

オオルタイチ「もともと大学が一緒やったんですけど、出会ったときにはそれぞれソロで音楽活動をしていて、お互いの作品を聴く機会があったんかな」

――大学時代から知り合いだったんですか?

YTAMO「知らなかったです。卒業してから、共通の音楽をやっている人から紹介されて、音源を聴いたらおもしろくて。それで一緒にやろうということになって、ファーストの『せん』(2004年)を作ったんですけど、もともとリリースをするという気持ちは全然なかった。ただ、友人がわざわざレーベルを作って出してくれたので、じゃあライヴをどうするかとなったときに、一番近しい友人で千住(宗臣)くんとカメイ(ナホコ)さんが横にいたんです(笑)。セカンドの『ジャイアント・クラブ』もその流れで作りましたが、すごく時間が掛かって、録音期間が4年くらいありました」

――お互いの音楽に対する最初の印象は覚えていますか?

タイチ「(YTAMOは)そのときすでにテープを3本くらい出していて……こんな世界を持ってる人がいるんやって(笑)」

――こんなん聴いたことないわと。

タイチ「うんうん。すごく良かったから、それを自分のレーベルから出して、JETSETやLos Apson?とかに置いてもらったりしていましたね」

――逆に、YTAMOさんはタイチさんについてどうでしたか?

YTAMO「聴いたことがないような……(笑)」

一同「ハハハ(笑)」

YTAMO「聴いたことがないけど、〈ある〉感じでした。そもそも周りに一人で(音楽を)やっている人が、同年代ではあまりいなかったんです」

――ああ、バンドをやっている人はいたけど。

YTAMO「そうですね。スカやダブをやっている人とか、あとはDJが多くて、一人で打ち込みの音楽をやっている人は周りにはそんなにいなかった。しかもタイチくんは自分で歌うから、それはちょっとおもしろいなあと思って」

――お互いに〈ほかにこんな人いないから、一緒にやってみたら何が生まれるんだろう?〉みたいな感じだったと。で、やっぱり『ジャイアント・クラブ』という作品は個人的にも思い入れが強いし、周りにもすごく好きな人がいっぱいいる作品で、少し大袈裟に言うと、記念碑的なアルバムだったと思っていて。いま振り返ると、あの作品はお2人にとってどんな作品ですか?

タイチ「そうですねえ……。聴いてくれた人が良かったと言ってくれて、すごく嬉しかったんですけど……出すまでは〈これどうなんや?〉と(笑)」

YTAMO「友達とただ楽しく、〈こんなんヤバイんちゃう?〉みたいなものを作ったという(笑)。誰に聴かれるというのでもなく」

――それを4年かけてジワジワと少しずつ作っていったと。

YTAMO「ドラム録りのマイクを立てる位置を決めるだけで何か月もかけたり、そんなことばっかりしていたんです。誰かに頼むという発想はなくて、みんな自分でやりたいという想いが強かったので、実験を楽しんでいました。あと、今回の『あたえられたもの』と大きく違うのは、一番始めにオオルタイチの作り方で作ってきているんですよ。打ち込みに歌が乗っているものを耳コピで全部フレーズにして、自力で演奏するという。きっとそういうやり方が嫌な人もいると思うんですけど(笑)、そのあたりのおもしろさは共有できていました。無理なメロディーとか、速弾きとかも一生懸命練習して、ライヴでやるとみんなが喜んでくれるんです(笑)」

――打ち込みで作ったデモがあって、それを元にセッションをして、またさらに再構築して、みたいなのを繰り返して。

YTAMO「はい。まさにそうです。それで遊んでいる感じ」

タイチ「でもライヴは大変やったな(笑)。ライヴのことを一切考えずに作ったんで」

YTAMO「メンバーも(人数が)縮んだり広がったりしながら、最終的に4人に落ち着いて。その時期が自分としては一番充実してたんですけど……でも、一人で鍵盤を3台持っていたりとか、すごいことになってました(笑)」

タイチ「最後はバンドっぽかったね。当時よく言っていたのは、僕らが通過してきた90年代の日本のバンド・サウンドがすごくおかしかったということで。まだ日本の歌モノでできることがたくさんあるんちゃうか、という意識が強かった」

――当時は筋肉少女帯の話とかしていましたもんね。〈日本語の歌〉を意識した作品だったというのはゆうきの作風にも通じるところだと思うのですが、YTAMOさんも、あのタイミングで一回歌モノをやってみたいという意識があったのでしょうか?

YTAMO「ただの歌モノにしないということに面白味を感じていました。言葉が悪いですけど変態性というか(笑)、そういうものを詰め込んでいかに世界を広げられるかというのがおもしろかったです。私はいわゆるシンガー・ソングライターでは全然ないですが、演奏者としてすごくチャレンジでもあり、楽しかったですね」

ミニマムなものでも力強い音楽を作れる可能性がある

――ウリチパン郡は2010年に活動休止となったわけですが、お2人がユニットとして活動しはじめたのは休止以降なのでしょうか? それとも、その前から始まっていた?

YTAMO「休止の前からですね。ちょうどみんながカフェでライヴをやり出した時期で、ウリチパン郡にもカフェでやってほしいという依頼が来たんですけど、絶対に無理で(笑)。それで歌だけ持って行こうかとなって、そのままずっと続いていったという感じかな」

――じゃあ、最初は〈必要に迫られて〉だったのかもしれませんが、結果的には音数が少なくなってより歌に意識が行き、その延長線上にいまのゆうきがあると。

タイチ「そうですね。でも、日本語の曲としていいものを作りたいというのはずっとあったんです」

――タイチさんのなかで〈日本語のいい曲〉というと、どのあたりがルーツになるのでしょうか?

タイチ「本当のルーツで言うと長渕剛あたりになるんですが(笑)、やっぱり子どものときに聴いていたものは大きくて、ユニコーンなども好きでした」

――フォークもお好きでしたか?

タイチ「子どもの頃は家にあった五つの赤い風船をときどき聴いたりしていました。あとはやっぱりユーミンはホンマにメロディーが良くて、それだけで残っていくような強さがある曲を書ける人はすごいなと思います」

――YTAMOさんにとっての〈いい歌〉というと、ルーツにどんな名前が出てきますか?

YTAMO「パッと出てくるのはデヴィッド・ボウイなんですよ。演奏がゴテゴテしてるときもあるけど、歌自体はすごくシンプルで、メロディーが常に優しくて、でも彼自体の世界観はずっと揺らがない。小学生ながらにそう思っていて(笑)、歌を歌う人の音楽というと、彼がすぐに出てくるんです。ただ、私はずっとクラシック・ピアノをやっていたので〈演奏をする〉という意識がすごく強くて。逆に言うと、曲を書いて、歌を歌ってという意識はすごく欠けているので、タイチくんとはスタンスが若干違うんです」

――初めて歌もののバンドを経験したのはいつだったんですか?

YTAMO「大学のときにルーツ・レゲエの歌手のバック・バンドに入って、初めて歌う人の後ろで弾いたのですが、その経験はすごく勉強になったと思っています。あと小学校のときにHi-Posiをすごく聴いていたので、エマーソン北村さんのキーボードの感じは身体に残ってますね。『あたえられたもの』はわりと悩みながら作っていて、歌の邪魔にならないようにしつつ、なおかつ〈この曲はこういう曲や〉ってちゃんと表現する、その落としどころが難しかったんです。そのなかで改めてHi-Posiを聴いて、エマさんがどういうニュアンスで演奏しているかを確認したり、実際に本人ともお話ししたりもしました」

――〈いい歌〉のルーツに関して、タイチさんは海外を含めるとどうですか?

タイチ「スティーヴィー・ワンダーですかね。直接的に影響を受けているのではなくて、心と直結して、メロディーなり曲なりになっているのがすごくわかるというか。あとは、ティラノサウルス・レックス。T・レックスになる前にアシッド・フォークみたいなのをやっていて、そのアルバムはめちゃくちゃ聴きまくっていましたね」

――以前タイチさんと話したことですが、東日本大震災があって以降、聴く音楽の幅が広がって、ジョアン・ジルベルトのような静かな音楽も聴けるようになったとおっしゃっていましたよね。あの話も間違いなくゆうきと繋がっているなと。

タイチ「繋がっていますね。ミニマムなものでも力強い音楽を作れる可能性があると、そのときにハッと気付いたというか、音楽を作るということの捉え方がその時期に変わったような。『あたえられたもの』に入っている曲は、自分の表現としてボン!と(出そうとして)出したのではなく、一定の期間にポロポロと出てきた曲ばかりなんです。構築して作ったものがあまりない。ホンマに力強いと思える曲は、より自然な流れで出てくるというか。ちょうどジルベルトやブラジル音楽にハマった時期に、そういう音楽の捉え方にガラッと変わりました」

――Oorutaichi Loves the Acustico Paz Nova Bandとしてソロの曲をボサノヴァ・アレンジでやっていた時期もありましたし、そういうなかで曲を作るという概念自体にも変化が起こっていたと。

タイチ「音楽を作ることは、川の流れのようにただ自然な流れがいつもどこかにあって、そこにたまたま身を委ねたときに出てくるというか、そういうイメージがかなり強くなってきていて。聴いてもらう人のこともちょっと想像しながら、一番届きやすい形で、というのをすごく意識しました」

――いまの話はYTAMOさんも共有していた感覚だと言えますか?

YTAMO「そうですね。作り込んだものじゃなくて、心と直結したものがそのまま届くようにというのは意識しました。だから繰り返しレコーディングをして完璧なものでOKにするのではなく、そこに至るまでに何度も練習をして、自分のなかでちゃんと〈これで歌える〉と思えたところで録音するようにしたんです。録音だから何度でも消せるとは考えず、姿勢を正してというか、そういう心意気で作りましたね」