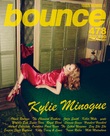

彼女を愛さずにはいられない理由

カイリー・ミノーグはなぜ愛され続けるのかと問われたら、逆に〈なぜ愛さずにいられるのか?〉と訊ねたい。あのキャラメルみたいな歌声を。人懐こいスマイルを。絢爛豪華なライヴ・パフォーマンスを。天上の女神のようでいて地に足が着いている不思議な佇まいを。挑発も説教もせず、聴き手を癒してくれる包容力を。音楽と踊ることと恋することの素晴らしさを歌い続け、ポップ・ミュージックをそれ以上でもそれ以下でもないもの──つまり、自他に束の間のハイを与える逃避の手段として捉え、それを最上級の形で提供することに全身全霊を捧げるあの使命感を。2011年4月に実現した20年ぶりの来日公演が好例だ。東日本大震災を受けて海外ミュージシャンの来日中止が相次ぐなか、何事もなかったかのように彼女はやって来た。そして最高のパーティーを開き、日本でことに愛されている“The Loco-Motion”を特別に披露してくれたものだが、20年待ったファンのために及び腰の周囲の人たちを説得してくれたんじゃないか、と個人的には思っている。

タフでスマートなアフロディーテ

そんなカイリーを嫌う理由など、ぶっちゃけ見当たらないのだ。それは何も〈無難〉とか〈平凡〉ということじゃない。11歳の時に女優として活動をスタートして以来、不祥事とは無縁だから、優等生ではあるのだが、オーストラリアが音楽界に与えた宝物としては、AC/DCやオリビア・ニュートン・ジョンと並べて語るべきレジェンド。恐ろしくタフでスマートでなければ、30年間トップを走り続けることなんてできなかったはず。実際、彼女は大胆で賢明な決断を重ね、音楽的変転を繰り返し、いともエフォートレスにキャリアをナヴィゲートしてきた。

最初の変転は90年代半ばに訪れた。ストック・エイトキン・ウォーターマンとの出会いを機にPWLから音楽業界に進出したカイリーは、すぐさま大ブレイクを果たしたわけだが、プロデューサーに言われるがまま型通りのハイエナジー・ポップを歌い続けることに限界を感じはじめる。そして4年間に4枚のアルバムを発表後、エレクトロニック系の新興レーベル、ディコンストラクションへ移籍。明るくハッピーなだけじゃない表情を掘り下げ、幅広くコラボを楽しみ、テクノやトリップ・ホップやギター・ロックで実験。ニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズとの共演曲“Death Is Not The End”でも衝撃を与え、ビョークの『Homogenic』(97年)とマドンナの『Ray Of Light』(98年)の中間に位置するような裏名盤『Impossible Princess』(98年)を生み出している。

こうしてセールスはダウンしたものの、アーティストとしての器の大きさを見せつけた〈インディー・カイリー〉は、初期の〈アイドル・カイリー〉のイメージを一旦払拭したのだが、30代突入を機にふたたびガラリと方向転換。大手レーベルへ移り、2000年の『Light Years』を皮切りに、新たに身に着けたセンシュアリティーと洗練性を持ってハウス/ディスコ・サウンドにアプローチし、メインストリームの頂点へと返り咲く。この〈ダンス・カイリー〉を象徴する傑作シングル“Spinning Around”と“Can't Get You Out Of My Head”は、もともと別のアーティストのために書かれた曲だったが、そこにポテンシャルを見い出して自分のものにした勘の鋭さも賞賛すべきだろう。