シンガー・ソングライター聖絵(まさえ)のバンド・プロジェクト、un-notが4年ぶりとなる新EP『タイムライン』を配信で発表した。ゲーム・ミュージック、ポスト・ロック、シティ・ポップ、レゲエ/ダブといった様々なジャンルを独自に解釈し、身体性を重視して、一発録りを基調に仕上げられた楽曲は、どれもオーガニックなグルーヴを感じさせる。2011年の活動開始以来、〈バンド〉ではなく〈バンド・プロジェクト〉を貫き作り上げてきた、自由にミュージシャンが関わる風通しのいい活動スタイルは、とても現代的だ。

『タイムライン』では表題曲の“タイムライン”と“YAO-YOROZU”にギタリストの渥美幸裕が参加。新しい日本の音楽を追求し、〈邦楽2.0〉を展開している渥美のギターがun-notの音楽にさらなる彩りを加え、さらにはミックスの森安信夫、録音の明石浩和、マスタリングの柏原譲(フィッシュマンズ/Polaris)といった手練れがサウンド面をサポートすることで、un-notならではの〈新たなアコースティック・ポップ〉を作り出している。渥美はorigami PRODUCTIONSの創設メンバーの一人としても知られ、レーベル初期のセッション・シリーズ〈laidbook〉にも参加している。聖絵と渥美もまたセッションを通じて音で会話をし、〈ああでもないこうでもない〉を繰り返しながら、『タイムライン』を完成させたのだと言えよう。

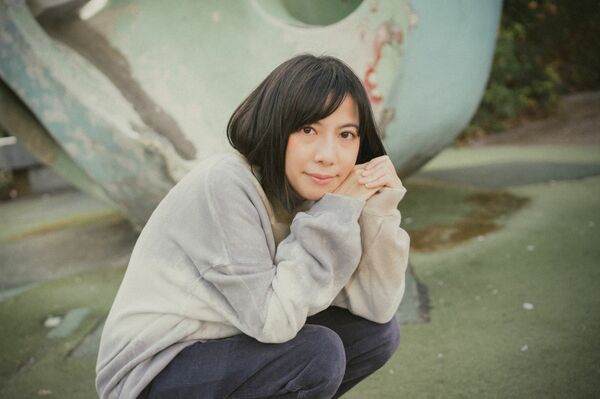

今回は聖絵にun-notのこれまでを振り返ってもらいつつ、『タイムライン』の制作については、渥美幸裕の弟で、“タイムライン”と“YAO-YOROZU”にドラマーとして参加している渥美秀仁にも加わってもらいながら話を訊いた。なお、『タイムライン』の録音は2019年の末に行われていて、コロナ禍の影響でリリースが延期になったこともあり、un-notはすでに次のプロジェクトへと歩みを進め、クラウドファンディングを始動させている。それについては記事の最後をぜひチェックしてもらいたい。

身体的な響きのある音楽は幸せ度が高い

――un-notは聖絵さんのバンド・プロジェクトとして2011年にスタートしてるんですよね。

聖絵「当時、赤坂BLITZでライブができる機会があったので、そのときに私が好きだったプレイヤーにバーッと声をかけて、一緒にやりはじめたのが最初です。ずっとピアノを弾いてたんですけど、un-notになってからギターを始めて、最初に作ったのが“how addicted”でした。それまで友達がやってるバンドに混ぜてもらったり、誰かの伴奏で歌ったりはしていたし、あとはゴスペル仲間と合唱したり、ダンスをしたりもしてたんですけど、オリジナル曲を作って出したのはun-notが初めてですね」

――曲を作る上でルーツとなっているのはどんな音楽ですか?

聖絵「もともとゲームが大好きなので、一番ヘヴィー・ローテーションしてたのはゲーム音楽だと思います。植松伸夫さんや光田康典さんが大好きで、お会いしたいがためにコンサート・スタッフをやったりもしました。ゲーム音楽って一作のなかで統一感があるのに、シーンごとに全然違う風景に馴染むじゃないですか? しかも、初期は四和音とかなのに、すごく表現力豊かにまとめあげられていて、それだけで情景が浮かんでくる。戦闘シーンの音楽が流れると、戦わなきゃって気分にさせられて、映像の力もあるけど、やっぱり音楽の力はすごいと思って」

――歌詞のファンタジックな世界観にしても、ゲームの影響は大きそうですね。

聖絵「そうだと思います。ただ、(ゲーム音楽のような)インストの音楽に惹かれる一方で、街中では歌の音楽がたくさん流れていて、〈これってもっと混ざらないのかな?〉と思ったんです。なので、un-notではインスト音楽と混ざるような歌もの、声もひとつの楽器として鳴らすような曲がやりたいと思って、それでギターを手に取ったんです」

――なぜ慣れ親しんだ鍵盤ではなくギターにトライしようと思ったのでしょうか?

聖絵「迷ったんですけど……ギターの方が軽かったんです(笑)。今だったらパソコンを買ってるのかもしれないけど、当時はセッションに行きたくて。鍵盤は重いし、エレキ・ギターもちょっと重いから、それでアコースティック・ギターにしたんですけど、今となっては、自分に合ってたなと思います。ギターはピアノよりも身体性が出しやすいので」

――2017年の前作『MUSIC ALLEY』はバンドによる一発録りで作られていましたが、それも身体性を重視したわけですか?

聖絵「身体的に気持ちのいいビートとか、物理的に気持ちのいい音楽の方が好きだなって、ちょっとずつ思うようになったんです。歌ってて気持ちいいと尾骨まで響くんですよ。そういう身体的な響きがある方が、やっていても幸せ度が高いから、そのための録り方をしなきゃいけないし、そういう音楽を作りたい。『MUSIC ALLEY』もそうだし、今回の『タイムライン』にしても、そこは目標としてありました」