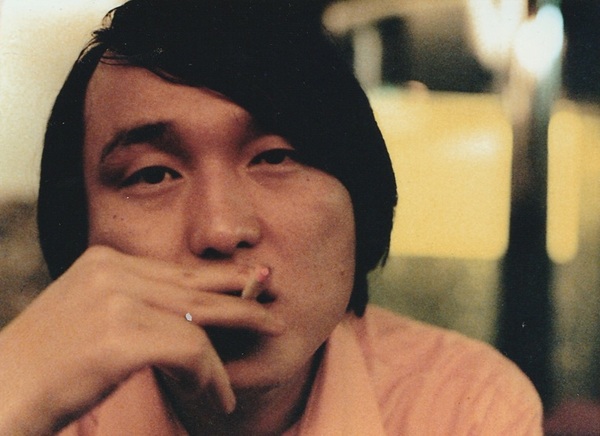

倍速で再生したギターと多重録音によるアルバム『I/o(イ・オ)』(1978年)を発表し、その余りにも独創性に満ちた音楽性で世界的に評価されている天才音楽家、新津章夫(1952~2002年)。彼が1973~1984年に残した未発表音源を編集した2種のCD『EARLY MINIMALISM 1973-78』『LATE MINIMALISM 1981-84』とLP『HOAX FOR ELECTRIC GUITAR』が公式リリースされた。そこで、幼い頃からその姿を見てきた実弟で本作の監修者である新津隆夫氏に話を訊いた(2025年9月、オンラインで)。

ジミヘンから加藤和彦まで、新津章夫のルーツ

――新津章夫さんのプロフィールに出てくる〈バッハとジミ・ヘンドリックスの中道を行く〉という言葉が印象的です。これこそが彼の音楽観を象徴しているように感じます。章夫氏はジミ・ヘンドリックスの『Electric Ladyland』のエンジニアリングの凄さについて熱弁を振るっていたとのことですが、どのような点を特に評価されていたのでしょうか?

「特にステレオの音像をどう作るかを心がけていました。今から見たらレトロな印象でしょうが、ビートルズも初期はモノラルだったように、70年代はまだ左右のチャンネルから独自に音が出るのは新鮮だったんです。ロックでは音像をステージの楽器の配置そのままにするのが基本でしたが、『Electric Ladyland』ではギターの音が右に左に飛び交うとか、右でギターの音が鳴ってて、左はその送り(エコー残響音)だけにするなどのアソビが多く聴かれました。

今回の新津章夫の未発表音源集(『LATE MINIMALISM 1981-84』)では、当人がとてもこだわりをもっていた“未来永劫 Part 2”を2テイク入れていますが、そのディスク2に収録しているテイクはバロック調のアルペジオが右チャンネルで強調して聞こえます。兄は1曲仕上げる時には何テイクか作り、いうなれば周囲に味見してもらっていました」

――同じく章夫さんの言としてある〈すべてのメロディはバッハの「平均律クラヴィーア曲集」の中に見つけられる〉という考え方は、彼の音楽の太い幹となっていたそうですね。この考えに至る具体的な経緯や、彼がバッハから得たインスピレーションについて、何かエピソードがあればお聞かせください。

「兄も元々いわゆるギターキッズなので〈指癖〉というのがあります。気に入ったフレーズばかり弾いていると、それが手癖になるのです。B.B. キングのトレードマークである人差し指ビブラートのように。しかし、それは同時に多重録音で5人、6人ものギタリストに〈扮して〉演奏を重ねていく場合にはマイナスになります。いくら音質を変えようとも、結局は同じギタリストが弾いているんだなってわかるからです。

ベーシストのスタンリー・クラークは若い時にサックスのフレーズをコピーして練習していたといいます。若いベーシストが有名なベーシストのコピーをするのは自然なことですが、しかし、それを続けていても独自のスタイルやフレーズは生まれません。コピーはどこまでいってもコピーですから。

新津章夫は若い時にジェフ・ベックやバーニー・ケッセルやジミヘンやジョー・パスから奏法、フレーズを学びましたが、同時にバッハを演奏することで自分の手癖にはない運指の使い方、フレットボード全体への広い視野などを身に着けるよう努力していました」

――ザ・フォーク・クルセダーズの“帰って来たヨッパライ”(1967年)が大好きだったというエピソードは、彼の倍速ギターの着想の原点になったとのことですが、この曲を聴いた当時の思い出について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?

「加藤和彦さんは、60年代では日本の先駆者でありジャンルを超えて誰もが尊敬する人でした。加藤さんがやることにはみんなが注目をしていたのです。兄自身は音楽をやる以前から小型のテープレコーダーを持っていて、街の音を録音したり、それを編集したりするのが好きでしたから、“帰って来たヨッパライ”を聴いて、すぐにどうやって作っているのかがわかったそうです。このテクニックを自分の音楽に取り入れてみたら面白いだろうなと。模索していた過程で倍速ギターのアイディアを考え付きました。

ただ倍速ギターは通常の演奏を2倍の速度で再生するので、音が上がるだけでなく減衰音は逆に2分の1の長さになり、ピッキングミスなどは誇張されます。それを何度もテストを繰り返しながら、ひとつのテクニックとして昇華させたのです。倍速ギターの演奏としては、有名なところではホルガー・シューカイの“Persian Love”がありますね」