見知らぬ文字から見知らぬ生活を辿る。翻訳はことばの旅。

翻訳ということばは知っている。日々、いや朝から晩まで、翻訳をとおしての情報に、知識にふれている。それでいて、あらためて翻訳ということばにであうと、(すくなからぬひとにとって) じぶんとは縁遠いものにおもえる。翻訳ソフトが身近になり、この感触はさらに進んだかもしれない。

翻訳をとおして、ことばは、文化は、豊かになる。時々刻々と翻訳はおこなわれる。外国語をつかっていれば、いや、正確にいうなら、外国語として意識を持ちながら何らかのことばを扱っていれば、そこには翻訳がはたらいている。いまこの文章を書きながらつかっている熟語も、しばしば翻訳語だったりすることを想いおこしておこう。

近年、翻訳をめぐってのシンポジウムや学術研究は多くなされ、本もでている。そんななか、翻訳者というヒトがいて、翻訳という行為があって、翻訳は世界中でおこなわれ、そうした翻訳者がじっくりとひとところで集中的にしごとができる場所がある、ということを教えてくれる本が。松永美穂『世界中の翻訳者に愛される場所』だ。ドイツのシュトラーレンにある、「トランスレーター・イン・レジデンス」は、「翻訳者をリスペクトし、文化における翻訳の重要性に光を当てるために設立された施設」。ここは、何よりも、翻訳者に愛される場所、なのだ。

ドイツ文学者たる著者はパンデミック期をはさみ都合3回滞在、建物の描写も丁寧にされる。ゲストルームは30以上。「そのすべてに、本棚が並んでいる。しかも、本の位置は、少しずつ移動している。日本文学の置き場所は、いつのまにか別の部屋になった。本の冊数が増えるたびに、分類に従って少しずつ移動させているのだろう。」「『翻訳者の家』の増殖する図書室は、まるで生き物のようだ。そして、世界中の図書館の縮図でもある。」

さまざまな地域からやってきた翻訳者が、こつこつとしごとをしている。内容は多種多様。技術翻訳でなく、文化、文学にかかわるものが中心だ。著者が交流するひとたちの姿勢、文化状況の違いが浮かびあがると同時に、シュトラーレンというドイツ・オランダ国境の街の環境、住み心地がそれとなく伝わってくる。読んでいると、そう、著者が夏休みに滞在し、送っている、ゆるやかにひとつことへと集中し、また一休みする時間のながれが、わさわさしたこの列島の都会の時間に、ふー、っとうつって涼風を届けてくれるようでもある。

そんなとき、べつの本のページにまなざしがおちた――

天使が私に一冊の本を渡して、こう言った。「この本には君が知りたいと望む可能性のあることがすべて記されている。」天使は消えた。

私はさほど分厚くもないその本を開いた。

本は見知らぬ文字で書かれていた。

学者たちがこれを翻訳したが、訳者はそれぞれ互いにまったく異なる訳文を示した。

また、そもそも読む方向について彼らの意見は分かれた。どちらが上でどちらが下かについても、どこが始まりでどこが終わりかについても意見は一致しなかった。

この幻の光景が消えかかるころ、本は溶けてなくなり、私たちを取り巻く世界と一体になるようだった。

(幻視者(ヴィジョネール))

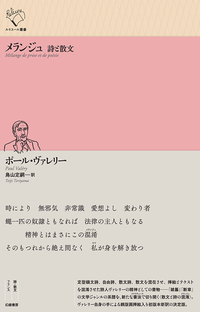

これは……散文? 詩? そんなこと考えるのがそもそも野暮と、このことばのならびそのものが、やわらかな微笑とともに、教えてくれる。「ヴァレリーほど引用される書き手はめずらしい」と伊藤亜紗は書いていたのだったが、まさに、こうして引用したくなるポール・ヴァレリー『メランジュ 詩と散文』(鳥山定嗣訳)。

ヴァレリーの多くの著作が翻訳され、翻訳されなおしてきた。だがこの新訳は、コンパクトながら、散文のあいだにところどころ詩が、また詩人じしんのデッサン(これがすばらしい!)が挿入された稀有な本。たまたま翻訳という語が、文字のかたちが眼になじんでいたから、ヴァレリーの本にも、すぐおなじものをみいだせたのかもしれない。ことばたちが織りなすものは、ときに、こんなふうに、読み手の視線を戯れさせる。ちなみに、『メランジュ』のなか、もっともながい文章は、詩とも戯曲とも読めそうな――まさに鏡とかかわる――『ナルシスのカンタータ』なのだった。