感性は解決しない、か

1970年代後半あたりか、音大付属高の作曲科学生は、ひととおり長調・短調でソナタや変奏曲の試作を書き終え、大学進学のあたりで、そろそろ無調の曲を書こうとおもう、なんて言ったものだ。一般化は避けなくてはならないが、そういうことばをわたしのまわりの何人かは口にしていた。調性的な音楽から無調の音楽へ、進化論的な発展が意識されていた。そんなことを記しているわたしじしんもそのパラダイムに、あきらかに、いた。

「調性はその使命を終えて崩壊し、無調に至ったとする歴史観については、そうした見方こそがすでに役目を終えている(…)/調性が無調かという問題設定のし方にそもそも問題があったのではないだろうか」。そう柿沼敏江は書く。実体験としても、感覚的にも理知的にも正しい。すくなくとも、二十世紀後半、西洋的な音のならびが主たる世界に生きてきたなら。作曲家は、いま、論争しない。やりたいように曲を書く。それぞれの作品を認める。ときに無関心と紙一重ながらも。

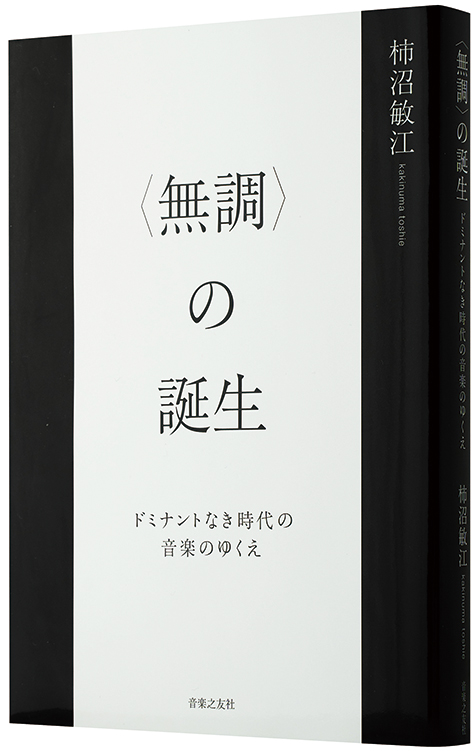

本書は、20世紀における音楽の〈無調〉を扱う。壮大な問題だ。無調をシェーンベルクがどう考えていたのか、以後の作曲家はどうだったのか。無調ということば、言説をめぐっての、作曲家じしんの、批評家や研究者の丁寧な収集。ポリティカルな分析、作品そのものの分析。それらを章ごとに論じてゆく。20世紀音楽を概説したあまたの本はあっても、海外で論争になっている生なことばや場について、散発的にしか知り得なかったことを、筆者はみごとに、まさにここが欠けていたよね、ということを充分承知しているからこそ、丁寧に解説してくれる。たとえば、この列島ではあまり語られてこなかったフーイファールツについて。はじめて、そうだったのか!と納得である。

ちょっとみると、譜例や図がときどきあって、敷居が高いかにみえる。細かいところまで、わたしが読みこめてはいないとおもうけれども、全体のストーリーは明確だ。この明確さは、まさに音楽と物語というテーマ、〈時間の軌道〉で記されている部分を敷衍・拡大したものとしてみられるかもしれない。そしてストーリーのスリリングさも強調しておこう。

旧来の保守派が唱えた調性がダメ、ではなく、無調ってあ(りう)るの?との反転。だが、著者は「エピローグ――中心のない現代」で、ジジェクやバディウを引きながら、無調という語がある状態をあらわすかのようにつかわれることに、嘆息する。これもまた事実だが、ひとつの経過的な様相、レトリックにすぎないともおもう。本書の副題〈ドミナントなき時代の音楽のゆくえ〉のドミナントが、この時代の、現在のありようのメタファーとして読めてしまうのとどちらが深刻だろう、か。