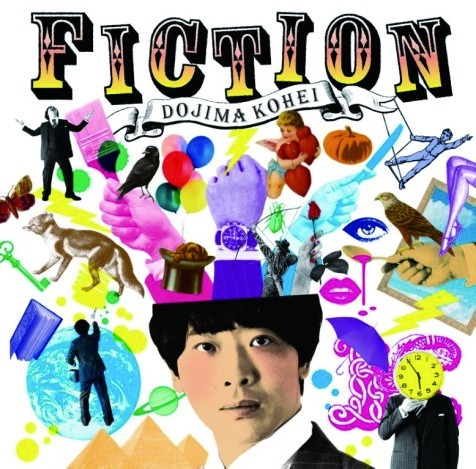

堂島くんの頭がスパッとブツ切りにされ、そこから手首やら風船やらがカラフルに飛び出すコラージュ感満点のポップなデザイン――このジャケットを見て、まず思い浮かべたのは〈モンティ・パイソン〉シリーズにおけるテリー・ギリアムのシュールなアニメーション。だが、アルバムの中身を聴いて、これはキンクスの66年作『Face To Face』をオマージュしたものではないか、と思い直した。『Face To Face』といえば、もともとは曲間に効果音を入れることで全体としての作品性を意識した、ロック/ポップスにおける最初期のコンセプト・アルバムとなる予定だった一枚だ(効果音の挿入はレコード会社の反対により実現せず)。

その名残か『Face To Face』は電話のベルの音でスタートするが、堂島くんのニュー・アルバム『フィクション』は時計が針を刻む音で幕を開ける。そこから、まるで彼の頭のなかを覗いたかのように音の波が奔流のように溢れ出し、続いて突然の静寂。本人の〈お別れの時が来ました〉という台詞を合図に、1曲目“俺は、いく”が静かに始まる。優雅だけど少し哀しげなオーケストラがスタンダード感を強調するこの楽曲は、一聴すると〈いまわの際に残した別れの言葉〉を歌っているようにも思えるが、〈フィクション万歳!〉と高らかに宣言する次曲“フィクションの主題歌”を聴くことで、それがフィクション世界への旅立ちをも意味するのかもしれないことに気付く。このアルバムは、心の琴線に触れる夢物語としてのポップス、世界をある視点から切り取ることでその素晴らしさを教えてくれるポップス、想像ゆえのおもしろさが詰まったポップスの魅力を、全力で肯定した作品なのだ。

ビートルズの“Getting Better”と“A Day In The Life”の中間部(ポール・マッカートニーが歌う箇所)にエレクトリック・ライト・オーケストラが合わさったような、要するにブリティッシュ趣味をフルスロットルにした会心曲“嘘だと言ってくれ”を筆頭に、収録曲はいずれも高品質。つい口ずさみたくなるようなメロディーと軽快なグルーヴが楽しい“OH!NO!”、乙葉とのほっこりデュオで切ない別れを歌った“誰のせいでもない”、初期キンクスばりのシャープなギター・リフとハンドクラップ、キラキラしたシンセが一丸となって押し寄せる先行曲“シリーガールはふり向かない”など、さまざまなアイデアがギュッと凝縮されているにもかかわらず耳にはシンプルに響く、言葉と音が有機的に絡み合ったアレンジには舌を巻くばかりだ。

最後の“いとしの第三惑星”が終わると、ふたたび時計の針が回りはじめ、リスナーは堂島くんの頭のなかから現実へと戻ることに。こういったコンセプチュアルで遊び心のある構成は、前述の『Face To Face』やビートルズの67年作『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』に通じるものと言えそう。そんな名盤を引き合いに出したくなるほどしっかりと練り込まれた本作は、彼の新たな金字塔となるだろう。