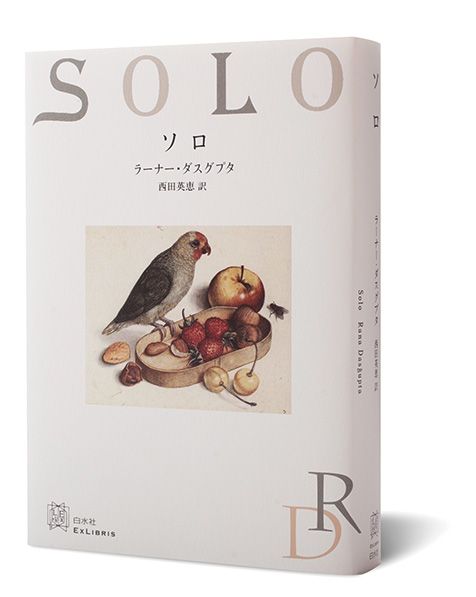

小説のような曲、音楽のような小説~気鋭のインド系英国人作家による傑作長篇から感じてみる

「ムナリさんに、ブルガリア出身のグローバル・ミュージック・スーパースターを作っていただきたいのです」

彼はプラスティックを注意深く見つめた。

「ムナリさん、この世界を牛耳っている人々はあまり博識ではありません。我が国の歴史を学ぶ根気はありません。理性に訴える議論では注意を引くことはできません。彼らに通じる言葉は〈有名人〉だけなのです」(「魚竜」P.300)

ブルガリアからやってきた文化担当官が、ヒットメイカーの音楽プロデューサー、プラスティック・ムナリに話を持ちかけている。小説「ソロ」、ほぼ四分の三まできたところで、それまでも音楽についての記述はけっして少なくはないのだが、かならずしもつねに前景化していたわけではない。このあたりから音楽の前景化は加速する。

小説は、ブルガリアはソフィアで生まれ、すでに100歳にちかい、盲目で一人暮らしをする男を、語る。音楽に魅せらたものの断念、化学への関心をつよめながらも満足いくようには学ぶことができず、との中途半端さを抱え、20世紀のブルガリアを生きてきたウルリッヒ。

ブルガリア?と頸をかしげるだろうか。小さな国でしょ。興味ない。と。だからだ。だからこそこの土地を舞台とする意味がある。〈第一楽章「人生」〉は、この国が第一次・第二次世界大戦を経て、ドイツに、ソ連に蹂躙され、体制が変わり、といったさまが、ウルリッヒを否応なしに翻弄するさまが、描かれる。あいだあいだに、音楽が、たずさえている人たちともども、そのときどきで抑圧されたり、利用されたりするものであることが浮かびあがってもくる。アインシュタインやゴドフスキ、リヒテルといった人物の実話 (そしてシュニトケの 《第2ソナタ》!)がさりげなく織りこまれぐんとほんとうらしさが強まる。

この小説、構造そのものも音楽作品のようだ。〈第一楽章「人生」〉が年老いたウルリッヒの姿と、その20世紀の生を語っていたのに対し、〈第二楽章「白昼夢」〉は、〈第一楽章〉のさまざまな要素を用い、ちりばめながら、べつの語り=騙りを生みだしてゆく。変奏と、あるいは、リミックス、あるいは、散種と言っていいか。散種とは、ちょっとした語やイメージから、べつの物語が発芽し、大きく枝葉を伸ばす、といったニュアンス。それはときに、夢みているウルリッヒのコントロールを越えてしまう。

彼は昔から政治感覚を持ち合わせていなかったが、もはや自分が生きているのがどんな世界なのかもわからなかった。これからは資本主義だ!と人々は言ったが、ウルリッヒには、犯罪が主義主張に格上げされたようにしか見えなかった。人殺しや泥棒が成功を収めてビジネスマンと自称し、人々にポルノを与えて幸せにしていた。(「ウラニウム」P.194)

ブルガリアとともにもうひとつ大事な土地がある。グルジア――〈ジョージア〉なんて呼ばれる以前――とニューヨークだ。ブルガリアやグルジアでべつべつに20世紀を生きてきた者たちが、ニューヨークで遭遇する。田舎からでてきて世界的なスターへ。そこに潜む音楽の魔力。ブルガリアでありグルジアであるのは、ヨーロッパとアジアの境目、大国に翻弄された小国をとおしてこそみえてくるものがあるから。そしてそれは、極東の島国とかぶってくるところがあろうか。

今、自分が生きているのはルールが理解できない未来だった。現代人の一生としては、四十年、五十年で十分だと彼は思った。世界があまりに何度も破壊され作り直されると、人間は耐えられないのだ。(「ウラニウム」P.197)

ウルリッヒはおもう。だが、語るためには、100年、からだをさらしておかなくてはならない。

作家、ラーナー・ダスグプタは71年ロンドン生まれのインド系英国人作家。ローカルなところから世界を語る作家たちがでてきているなかでも、やっと、この〈世界化〉を、世界の転換のさまを描いてくれた人物、とみる。