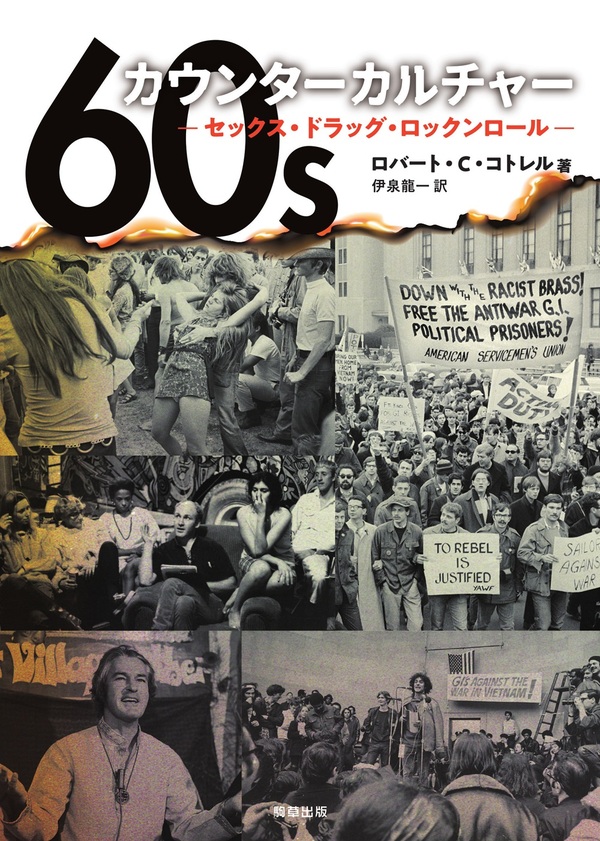

予言としての神話――60年代アメリカの革命的対抗文化の全容

サブカル雑誌の特集記事にありがちな煽情的タイトルだが、中身は学術論文のような冷静さと客観性に貫かれている。著者はカリフォルニア州立大学の歴史学教授。大学の図書館にある関連書籍や雑誌などを全部ひっぱり出してきたんじゃないかと思わせる、すさまじい量の参照資料を元に書かれた700ページ超の大著である。

反資本主義、国家の否定、自然回帰、禅など東洋思想への傾倒、フリー・セックスの礼賛、ドラッグ濫用、コミューン生活などなど、様々な理念や運動が氾濫し、混然一体となった1960年代米国のカウンター・カルチャーは本国だけでなく世界中の若者たちに様々な面で甚大な影響を及ぼしたが、本書ではそのムーヴメントの淵源の掘り起こしから話が始まる。一般社会の常識や慣習に抗う者たちの嚆矢としてシェーカー他の宗教共同体やボヘミアン、ユートピアンなど19世紀の先駆者たち、更に20世紀前半のロスト・ジェネレーションのヒップスターたちをざっと紹介した後、最初の山場である50年代のビートニク・ムーヴメントに突入。アレン・ギンズバーグ、ジャック・ケルアック、ウィリアム・バロウズ等々、ジャズとセックスとドラッグにまみれた詩人/小説家たちの業績と強度こそはその後に続くヒッピー・カルチャーの直接的源泉だ。ギンズバーグ「吠える」(56年)やケルアック「路上」(57年)に対する当時の毀誉褒貶ぶりは、石原慎太郎「太陽の季節」(55年)に対するそれを思い出させて興味深いし、ヌーヴェル・ヴァーグにまで思考を拡げる読者もいることだろう。

ビートニクスたちが開拓した荒野に、ドラッグによる意識の拡張を謳ったティモシー・リアリーやケン・キージー、更に、性の抑圧からの解放を説くヴィルヘルム・ライヒなどの思想もなだれ込み、いよいよ登場するのが長髪に花飾りのヒッピーたちだ。67年、サンフランシスコのヘイト・アシュベリーを中心に爆発したこの一大ムーヴメントは、ロック・ミュージックを通奏低音にして世界中に飛び火したが、69年のチャールズ・マンソン事件や〈オルタモントの悲劇〉、更にジミヘン、ジャニス・ジョプリン、ジム・モリソンの相次ぐ死(70~71年)などを契機に一気に収束していった。その経緯がここでは詳細に記述されるわけだが、著者はその功罪についてはけっして語らず、淡々と事実を積み重ね、メディアや学者による評価の紹介役に徹している。だから、読み物としてはドラマティックではないのだが、60年代の史書としては一級品である。索引も充実しているし。また終章で、この10年間がただのバカ騒ぎなどではなく、後世の様々な社会変革(たとえばパーソナル・コンピュータ革命)の種まきの季節だったという重要な事実に触れている点もぬかりない。