演奏家不在の音楽の夢

音楽とは、人間による演奏という行為を通じて実現されるものである、という考え方がある。それは、テクノロジーの音楽への関与が不可避ともいえる現在においては、不思議に思われるかもしれない。さまざまな生楽器の音を代用する、メロトロン、シンセサイザー、サンプラーや、リズムボックスやドラムマシン、シーケンサー、プログラムによるサウンド・プロセシング、AIによる作曲、私たちが馴染んできた音楽に使用されるテクノロジーの数々は、時代とともに進化し続けている。さらに録音や制作の現場では、多くの機材に囲まれた環境はあたりまえのことですらある。もちろん、それは選択の問題であり、それが相応しい場所で、相応しい形で、人間による演奏か、機械による演奏かが起用されるのがのぞましい。それこそが音楽自体の表現内容と密接に関わる問題にもなる。いわば、ジャンルやスタイルの創出とも深く関わる、音楽の文化的アイデンティティを表すものともなる。そもそも楽器の進化や、音楽の伝達方法としての楽譜から記録媒体にいたるまで、複製技術は欠くことのできない要素となっている。だからこそ、なのだろう、人間の営為としての音楽は、そもそも人間の能力に依拠するものである(ありたい/あらねばならない)といった考えを、前提とする必要があるように思う。そして、そこを起点として、私たちは機械による音楽というものを、さまざまに夢想してきたのだと思う。

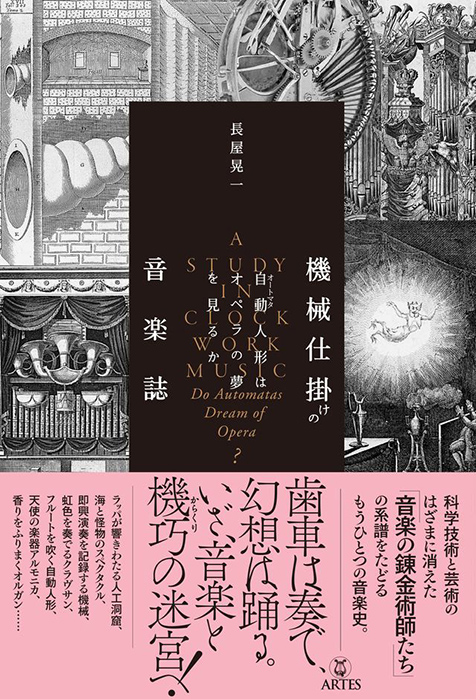

この本では、「音楽とは、人間による演奏という行為を通じて実現されるもの」という考えと並行して、人間によらない音楽、機械による音楽、音楽と聴覚以外の感覚との連動といった、500年に及ぶ歴史におけるさまざまなアイデアがとりあげられている。音楽が人間によってしか演奏され得なかった時代だからこそ、それがいかに音楽情報のみを複製可能かというアイデアが生まれたとも言える。その過程で、いわば見せ物や珍品となった、多くの正統にはなりえなかった変わり種楽器、音楽演奏装置、自動人形などが発明されている。筆者はそうしたもうひとつの音楽史に注目する。人間は音楽を、どこか人為を超えた現象に仮託してきたし、そこでは、音楽は人間によって演奏されるものではなく、どこかからやってくるものとなっている。演奏家不在の音楽、人間不在の音楽というアイデアは、サウンド・アートというジャンルによって提示されているように、そこには音楽というものへのもうひとつのヴィジョンがある。