日本が世界的音楽史に誇る拠点NHK電子音楽スタジオについての初の学術書

音楽芸術(に限った話では無いが)において録音技術の進歩が及ぼした発展は非常に大きかった。生放送が当たり前だったものがマイクやレコーダーといった技術が生まれ進歩したことによってキャプチャし編集することが可能になり、予め録音されたものを放送するということが可能になった。いわゆるラジオドラマと言われる声の出演者、効果音、音楽を伴うミックスド・メディアが発達したのも、そういった技術の進歩によるものであり、あらゆる放送の中心として日本放送協会(NHK)があったことは誰もが理解するところだろう。

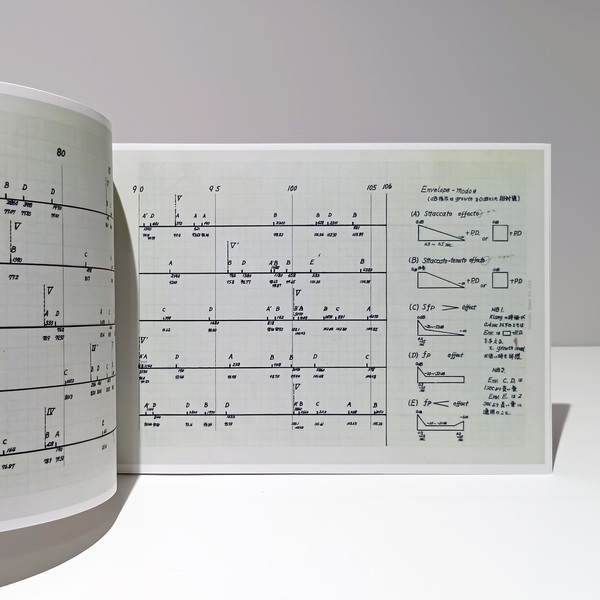

本著は「NHKの電子音楽」と題されているが、NHKの電子音楽スタジオが作られる前の数々のエピソードにおよそ500ページが費やされ、我々が思い描く各種の発信機とレコーダーが鎮座するスタジオの詳細がそれ以降で始まる。ひとことで電子音楽といっても、電子音を構築して作品化するプロセスにおいて〈録音し編集する〉ということがすなわち作品化のプロセスであったし、かのシュトックハウゼンも著名な作品の数々においてはその〈編集されて作品化された録音物を作ること〉で作曲し〈録音物をコンサート会場で再生する〉ことがライブであったことを考えると、録音物として固定できるようになったことが音楽史において与えた影響は計り知れない。とりわけ1940年代、テープ・メディアの存在が不可欠となるミュージック・コンクレートの登場が他の芸術よりも更に特異なものにしている要因と言える。

電気的に増幅可能なデバイスの登場、レコーディング・デバイスの登場によって、生演奏のみの演奏から予め録音されたものを活用した音楽形態、それ以降のエレクトロ・アコースティック、ライブ・エレクトロニクス、電子音楽などまでを網羅的に組み立てたのが本著だ。二段組、1400ページを超える圧巻で、1925年から1999年NHK電子音楽スタジオが閉じられるまでの劇的な音楽の変遷を、すさまじく緻密な調査と慎重な検証によって記述した大傑作。