メディアとしての坂本龍一というプロジェクトへ

1980年代くらいまでのテレビには、岡本太郎や池田満寿夫、黛敏郎や山本直純、大島渚や野坂昭如、少し年齢を下げれば、三枝成彰、村上龍、中島梓、田中康夫など、美術、音楽、文学、映画、などの多くの文化人が登場していた。しかし、そうした文化人たちがその本業において、どのような仕事を成し遂げた人物なのかまでを詳しく知る視聴者はどれほどいただろうか。

本書がテーマとする、(坂本龍一の活動に見る)「マス・メディアの中の芸術家像」とは、そうした本業と乖離したタレント的なパーソナリティを要求されるようなマス・メディアとのかかわりではなく、活動の基盤を、メディアを介することでオルタナティヴに(本書に倣えばゲリラ的に)展開しようとする芸術家の謂と言えるだろう。もちろんタレント的にテレビや広告に登場することもあったにせよ、だからこそ、坂本龍一とは、その当初からメディアを介した活動をその基盤とした文化人を象徴するような存在だった。かつてYMOの存在が社会的にも過剰に肥大化してしまったことにもっとも困惑し、拒否反応を示していたのは坂本だったことを考えれば、坂本がそうした時代の中で、ある種の共犯関係を結びながら、その状況をいかに滋養としてきたのかをあらためて問い直すことは、従来とは異なる音楽の新たな提示方法についての作品ともいえる、後期のメディア・インスタレーション作品へも接続されるべき重要な視点でもあるにちがいない。

さらには、坂本が芸大の学生時代に批判のビラを撒いた武満徹について、「あらゆるメディアを横断し、越境し、格闘し」た作曲家として、「マス・メディアの中の芸術家像」としての共通点を見出している。その電子テクノロジーを介した実践を通じて、日本のメディア・パフォーマンスを透視する存在として、互いに交差する可能性もあったかもしれない両者を結びつけている。

本書では、「パフォーマンス」という言葉が流行語のように人口に膾炙した1984/85年を起点として、坂本龍一の活動を「メディア・パフォーマンス」という観点から捉え直しを試みている(本書におけるメディア・アート批判からのメディア・パフォーマンスへの接続は、ジャンル観の失効を意図したものとされるが、やや牽強付会に感じなくはないけれど)。坂本の活動においては、1984年、自身の新レーベルSchoolから『音楽図鑑』が発売され、翌年に書籍としてヴィジュアル版が発売されている。帯に「タレント本です、これは。」と記されているのは時代を感じる韜晦にも思えるが、これもまた、「タレント本」的なものを偽装したパフォーマンスだと考えるべきなのだろう(当時坂本が「毒」と言っていたような何か)。さらに1984年とは、ヨーゼフ・ボイス、ナムジュン・パイクの前衛美術の巨匠とパフォーマンス・アートの最先端としてのローリー・アンダーソンが来日した「パフォーマンス元年」としても記憶される。そこで、坂本はパイクと『ALL STAR VIDEO(電子の拓本)』を制作した。

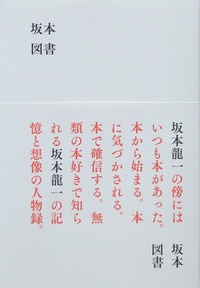

坂本のメディアを介したパフォーマンスの原点には、ラジオがあるように思われる。個人的には、1981年ころより始まる、NHK-FMでの「サウンドストリート」を通じた坂本龍一体験は、マクルーハンがラジオをホットなメディアと称したように、なにか坂本との親密なコミュニケーションではないにしても、距離の近さを感じさせるものだった。そのような坂本の近さを感じたのは、坂本の最後の配信番組においてだった。自身に残された時間を考えれば、その調子はまるで違うものではあるだろうが、直接、視聴者ひとりひとりに語りかけるかのように話す坂本がとても印象的だった。そして、「坂本龍一が自身の本を多くの人と共有するための図書構想」である『坂本図書』は、坂本の滋養となった本によって、坂本の頭の中をそのまま図書館として共有しようという試みである。坂本の「メディア・パフォーマンス」は、『坂本図書』まで続く(そしてこれからも続いていくだろう)、メディアとしての坂本龍一という終わらないプロジェクトであるにちがいない。