武満徹と坂本龍一。日本を代表する2人の作曲家は互いの存在をどのように意識しあっていたのだろうか。

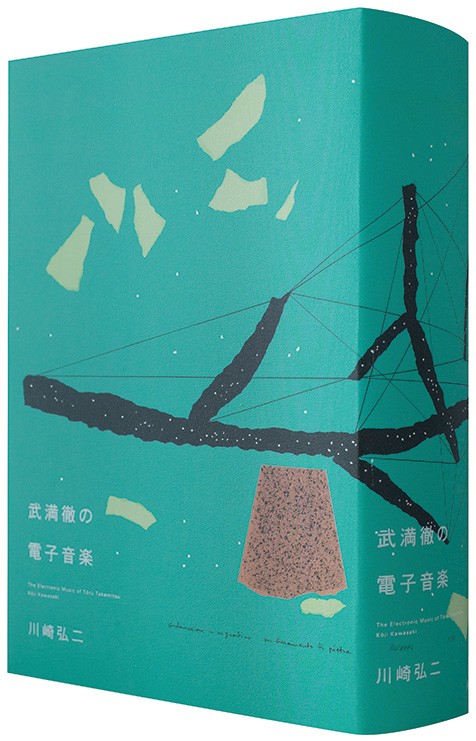

2018年7月にアルテスパブリッシングから刊行された川崎弘二著「武満徹の電子音楽」には、武満による坂本龍一への言葉がいくつか綴られている。それはたとえば坂本の才能を高く評価したうえでの批判や、その後作られた『戦場のメリークリスマス』(83年)への肯定的な批評だ。

一方の坂本も「音楽は自由にする」(2009年、新潮社)やインタヴューなどで折に触れて武満徹について語っている。そのなかでも大学生時代の坂本が、武満を批判するビラを撒いていたというエピソードはよく知られている。

今回のインタヴューでは川崎弘二が聞き手となり、映画音楽、ミュージック・コンクレートにいたる武満徹作品への評価や、自身への影響など〈坂本龍一の武満徹〉をたっぷりと語っていただいた。貴重な証言も含まれる今回のインタヴューは多くの音楽ファンにとって必読のものと言えるだろう。 *沼倉康介(アルテスパブリッシング)

62年の高橋悠治のコンサート

――坂本さんと現代音楽の出会いとして、小学校4、5年生のころに草月会館ホールで聴かれた高橋悠治氏のコンサートがあったと発言されています。

「高橋悠治さんと一柳慧さんの2人がいたというのは間違いないんですよね。川崎さんはいろんなインタヴューをお調べになっていて、過去にはジョン・ケージの曲を演奏していたというようないい加減なこともぼくは言っていましたけれども、それはあくまで印象です。ピアノは2台並んでいたような気がするんです。1台は草月会館にあった赤いベーゼンドルファー。そのコンサートのメインは高橋悠治さんだったように思います」

(60年代に草月会館ホールにて開催された高橋悠治によるコンサートのリストを見せる。62年2月23日に開催され、一柳も演奏に参加した〈高橋悠治ピアノ・リサイタル2 Piano Distance〉を指す)

「これっぽいな」

――そうだとすると、武満徹「ピアニストのためのコロナ」、高橋悠治「ピアノのためのエクスタシス」、湯浅譲二「ピアノのためのプロジェクション・エセンプラスティク」、イアニス・クセナキス「ヘルマ」といった作品の世界初演を聴いていたということになります。

「そういうことになりますね。そのときのコンサートでは目覚まし時計が鳴ったりだとか、野球ボールをピアノの弦の部分に投げ入れたりだとかしていた記憶があるんだけれども、その可能性がある曲は演奏されていますか?」

――武満氏の「コロナ」や湯浅氏の「プロジェクション・エセンプラスティク」は完全な図形楽譜の作品です。

「ああ、図形楽譜でそういうことをやったと。普通のピアノの内部奏法をする作品だと、野球ボールを投げ入れたり、目覚まし時計をジリジリ鳴らしたりするなんてことはないですよね。しかし、当時の雰囲気としては過激にやるっていうことで、あまり洗練された内部奏法ではなく、ちょっとダダ的だったのかもしれない。そのときはまとまった曲を演奏しているという印象は受けませんでした。ぼくはてっきり悠治さんの作品だと思って観ていたんだけれども、舞台の上でむちゃくちゃなことをやっていて、ひと繋がりのなにかを演奏し続けていたという印象しかないな」

武満徹のレコード

――中学生から高校生にかけて、現代音楽のレコードをひととおり聴いていったと発言されています。

(60年代に発売された武満徹のレコードを見せる。リストはインタヴューの最後に掲載)

「これとこれとこれは持ってない。あとはみんな持ってた。よく聴いてた。あと、悠治さんの『ローザスII』の入ったアルバム(70年作『ピアノの変換』)もよく聴いてたなあ。高校生になったらこういうレコードを聴いていましたね。だけど、そのころのぼくはどっちかというと武満さんより三善晃さんのファンで、厳格なコンセルヴァトワールのメチエを学び、それを習得したうえで不協和音を書いているのがかっこいいと思っていた。そして、武満さんはそういうメチエの積み重ねがない人だというふうにも見ていた。

だからこそ武満さんはすばらしいんだっていうことも分かっていました。しかし、自分は小学校から作曲を学ぶような環境にたまたま育ってしまった。アカデミックなメチエを積み上げていく世界のおもしろさっていうのもありますからね。コンセルヴァトワールとかですと、一生ハーモニーしか教えない先生だっているわけじゃないですか。50年代に三善さんがパリに留学したときに習った、レイモン・ガロワ=モンブランのハーモニーなんていうのは、それはそれでおそろしく洗練された世界ですね。

そういう音楽もすばらしいなと思っていたし、アカデミックなところから外れている湯浅譲二さんや武満さんや悠治さんのような作曲家もすばらしいと思っていた。そして、同時にそれらの父的なジョン・ケージの音楽もおもしろいと思っていました。とにかくそのころのぼくの関心は全方位だったので、自分がどこに向かったらいいのかはなかなか決めることができなかったです」

クロス・トーク

――高校に進学されると、アメリカ文化センターの主催、秋山邦晴、湯浅譲二、ロジャー・レイノルズらのプロデュースにより67年11月にスタートした〈クロス・トーク〉という演奏会のシリーズを観ておられたようです。

「高校に入ってからは『美術手帖』のような雑誌を読むようになり、〈クロス・トーク〉といった現代音楽のコンサートにも行き始めた。どこかのビルの狭い部屋の中で開催されていたというのもよく憶えています。でも、一緒に行ってくれるような友達は高校にいなかったので、一人で行っていました。そこまで現代美術や現代音楽に関心のある同級生はいなかったんですよ、残念なことに」

――69年2月には代々木の国立競技場において、3夜にわたる〈クロス・トーク/インターメディア〉という大がかりなイヴェントが開催されています。

「憶えていますよ、あれは。代々木の体育館で開催されたこのイヴェントをいちばん鮮明に憶えています。ライティングも凝っていておもしろかったんですよ。そのころはロックのコンサートも観ていましたから、そうしたコンサートとの親近性を感じていましたし、シアトリカルなイヴェントでもあった。60年代末ですからアングラ演劇も先進的なことをやっていたわけで、状況劇場とか黒テントのような演劇も観にいっていたんです。そうしたシアトリカルなものにも関心があったので、そういう意味での刺激も受けたような気がします。

強烈に印象に残っているのは、大きな体育館の真ん中に人間が立っているパフォーマンスでの光の演出です。体育館の左右にライトが設置してあって、一方から強い光で人間を照らす。ライトがバンッと切り替わって、反対側からの光で人間が照らされる。人間は動かないでただ立っているだけなのに、一瞬にして移動しているように見えるんですよ。目の錯覚ですけれども、ライティングというのはおもしろいことができるものだと思って、いまだに強く憶えていますね。

テリー・ライリーの映像を見た記憶もありますし(71年6月に開催された〈クロス・トーク6〉)、できたてほやほやのアメリカの実験音楽をいちばん強い関心を持って聴いていた感じですね。そうした音楽と比べると当時の武満さんや三善さんは既に古典的な感じで、特に三善さんのようなスタイルは保守的に見えるようになってきた。ジョン・ケージですらその当時はそんなにたくさん聴かれていなかったのに、ケージの息子といってもいいような次の世代の音楽がどんどん紹介されるようになってきたので、とてもわくわくしていました」

ノヴェンバー・ステップス

――坂本さんが高校1年生だった67年11月9日に、小澤征爾の指揮、鶴田錦史の琵琶、横山勝也の尺八、ニューヨーク・フィルハーモニックにより、武満氏の「ノヴェンバー・ステップス」がNYにて初演されています。

「雑誌の『音楽芸術』は、目を皿のようにして読んでいましたし、『美術手帖』のような美術系の雑誌も読んでいましたから、たぶん情報としては知っていたと思います。初めて『ノヴェンバー・ステップス』を聴いたのはいつだったか記憶にないけれども、そのころはNHK-FMの『現代の音楽』が重要な情報源で、レコードが発売されるよりも早く各地のライヴの録音が放送されることもあった。解説を担当していた柴田南雄さんのトークは華麗なもので、こうした番組で聴いていた可能性はありますね」

――大学生になった坂本さんは、武満氏の「ノヴェンバー・ステップス」のような作品はジャパネスクを安易に取り入れていると批判されていたとのことですが、高校生のころはそうした感情はお持ちでなかったのでしょうか。

「そうですね。あまりそこには注意を払っていなかったような気がします。自分の問題としてそういった問題と向かい合うようになったときに、先行事例として考えるようになったということかもしれません。ただ、そのタイムラグは2、3年くらいのことだと思います」

――坂本さんは大学生のころに武満氏を批判するビラを撒かれたと発言されています。

「武満さんを批判するビラを書いたのは正確には憶えていないんですけれども、72年くらいかしら。最初は東京文化会館の小ホールにビラを撒きに行ったんです。でも、コンサート自体は聴いていないんですよ。入り口でビラを撒いていただけで。そして、2回目にビラを撒きに行ったのは、野外で開催された秋山邦晴さんの企画によるマルチメディア的なイヴェントでした。多摩のほうで開催されたような気がするんですけどね。そのイヴェントではステージに自動車が何台か出てきて、ライトを点けたりクラクションを鳴らしたりするノイジーなパフォーマンスをしていたことを憶えています。※

そのときに初めて武満さんと会った。武満さんはビラを持って向こうからやって来て、〈これを書いたのは君かね〉と言われて立ち話することになったんです。武満さんはずいぶん長く、親切に話に付き合ってくれた。面と向かっちゃうとそんなに批判もできないんだけれども、ぼくは緊張しながら言うべきことは言わなきゃならないと自分を奮い立たせて、ビラに書いてあるようなことを話したと思います。

いまになって考えるとずいぶん的外れなことを批判していたんじゃないかと思いますけれども、そのときはよく分かっていなくて、武満さんは保守的だとかそういうことを言ったんじゃないかな。最後の方になって武満さんが、〈ぼくは武満教の教祖であり、唯一の信者なんだよ〉と言ったのをとても強く憶えています。でも、武満さんからは全体的にのらりくらりと躱されてしまっていたような気がします」

――坂本さんによる武満批判には〈邦楽器によるジャパネスクを安易に取り入れたこと〉〈大阪万博に芸術家が大量に参加したこと〉〈武満氏の成功によって邦楽器による作曲を追随する作曲家が多く現れたこと〉といったさまざまな要因も背後にあったのではないかと推測しています。

「そのころは邦楽器による演奏集団も結成されていましたが、音楽的には非常に貧困で、つまらないものもあったんですね。視点を変えてみればずっと邦楽でやってきた演奏家たちが、伝統音楽だけをやるのではなく現代の音楽も作っていこうじゃないかという気概に溢れていたとは思うんですけれども、音楽の内容が伴っていないというか、残念ながらそこにはいい作曲家がいなかったということになるんでしょうか。

60年代から70年代ごろというのは、ぼくだけでなく日本社会全体に少しでも戦前を思わせるようなものは反動だと決めつける空気がありました。風潮というより、とくに左翼でなくても当時の国民はそういうマインドになっていたんです。当時の日本社会では、その拒否反応というのはまだまだ強かったと思うんですよ。ですから武満さんにとって、邦楽器を使うということはそうとうリスキーな行動だったんじゃないかな。でも、いまから思えば武満さんには、そういうつまらないステレオティピカルな観念をぶち壊そうという気持ちもあったと思います。邦楽器を使ったから保守的だなんていう、そんな表層的な批判に屈せず、常に楽器の響きの豊かさや音楽の新しい可能性について考えていらっしゃった方だから」