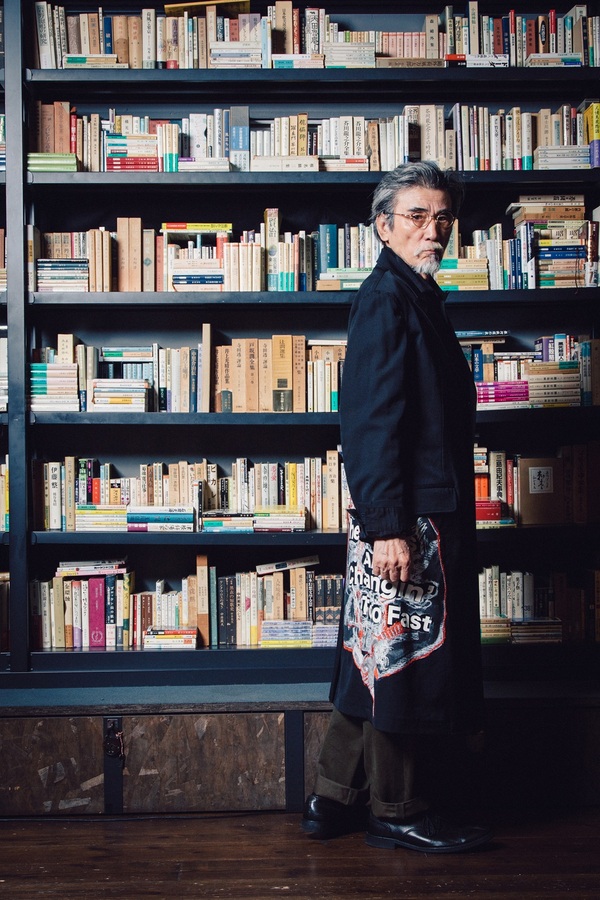

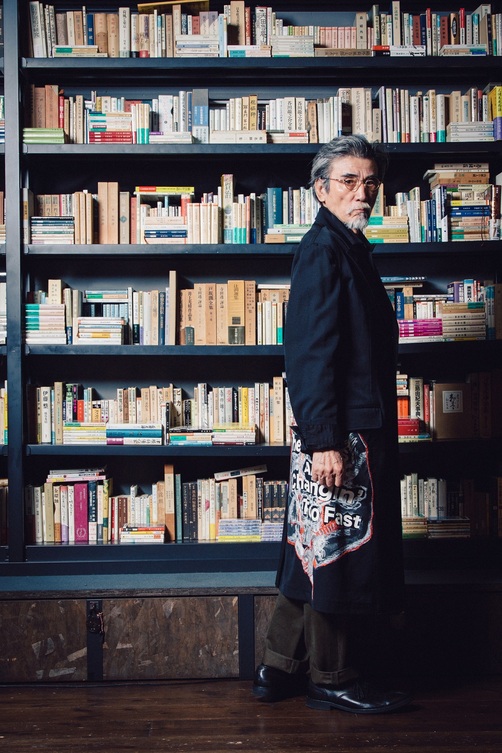

遊学を工作した偉才の読書術。

手元に雑誌「遊」(工作舎刊)が二冊ある。あらためて読んでみた。初めて手にとった時、高校生だった。特集のテーマに共感した訳ではない。単純にタイポグラフィーに、雑誌のデザインに、その表面に感動した。新しい号が入荷するのが待ち遠しかったが、毎号完読することはなかった。この雑誌の編集者が、この「百書繚乱」の著者、松岡正剛という人物だということを知ってはいたが、その名がたった一人の人物のことを指しているのか分かっていなかったと思う。松岡正剛は集合的な、編集者、作家、思想家の集団を指す名のように漠然と感じていた。

「遊」には言語化可能な、あらゆるものが詰まっていたと思う。本の漁り方、さまざまな事に興味を持つコツを学んだ。間彰や阿木譲、秋山邦晴が音楽の記事を、荒俣宏や田中泯、いろんなジャンルのいろんな人がよくわからない連載を持ち、毎号のテーマに合わせていろんなことをいろんなふうに書いていた。僕は、松岡の言う編集工学が編み出した文化の表面を見ていた。

この「百書繚乱」はふたたび、松岡の途方もない読書欲が呼び込むいろんな世界を見せてくれる。この人になぜこんなにも読みたくなるのか?と問えば、なぜ読まないのか?と問い返されるだろう。競馬新聞にさえ〈たった十数センチ角の新聞の短評がもたらすドラマには、汲めども尽きない「編集力」が秘められている。〉(本書)と感嘆する人なのだ。本書に〈本は遊びたがっている〉という章がある。本は知性の遊び場。松岡はその最高の遊び人ということなのだ。ジョン・ケージの「サイレンス」を手に取ったとき、デュシャンの「グリーンボックス」を見た時、なぜかそこに松岡の言う編集工学のインスピレーションを感じた。

あの時「遊」の後で浅田彰の「構造と力」、「逃走論」が来た。遊はスキゾになったが、松岡の遊が遊牧民(ノマド)に由来することを最近知った。本書は松岡の知的遊戯がまだまだ持続可能なことを遊弁に語る。