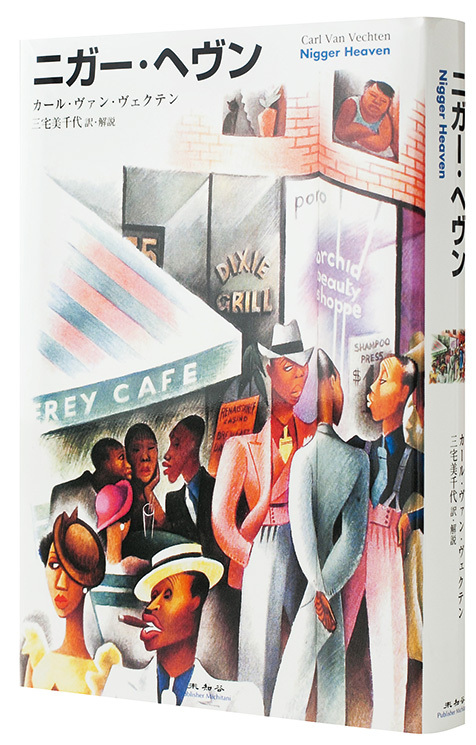

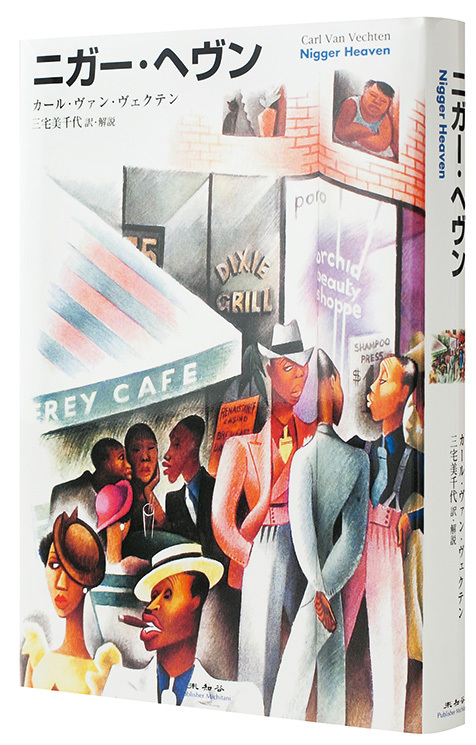

白人ハーレムかぶれものによるハーレムかぶき

1926年、「ハーレム・ルネサンス」の真っ只中に出た最重要古典の小説が翻訳刊行された。そして、この本は、ハーレムが、つまり、黒人による黒人街が主体の「文藝復興」の時代に、そうした各ジャンルの表現者たちと親密な親交を持ちながらも、しかし、本人は「白人」である、音楽・ダンス評論家(後に写真家ともなる)が著したものであること、そしてタイトルのなかに「ニガー」を含み、一見、享楽的なステレオタイプとも思える記述に満ちあふれていることなどから、発表当時から賛否両論を巻き起こした問題作でもある、そんな最重要古典なのである。 歌舞伎は「傾く」とも書くが、根底には過剰と抑制の美学であり、かぶくとは「かぶれる」ことにもつながっているのかもしれない。ハーレム・ルネサンスを、「黒人」「アフリカン・アメリカン」の主体化の文化運動として、しかしながら生真面目にとられてしまうと、そうした過剰さが薄れてしまうのかもしれない。そう書いただけでまた新たな議論を誘発してしまうが、呑気に政治や文化をわけて考える、ジャンルをわけて安定していられるというところでは何も生みだしえないのが、マイノリティの文化であるといってしまえばいいか。あるいは、それに関わるということだというべきか。

ヴェクテンは、ストラヴィンスキーとラグタイムを自在に論じるところができた、現在からしても透徹した文化批評家だったが、この作品もまさに自在な小説である。 「ニガーヘヴン」とは、訳者の三宅さんはルビで「うちらの楽園」とあてているし、地元がどれだけすごいのかもっと見てごらんよといった登場人物のことばもある。どのような場所でも時代でも、時に「そと」からのまなざしや動きが、内部からだけではわからなかった力を引き出し蘇らせる。ハーレム・ルネサンスもまた、だったのだ。ルネサンスというより、バロック=かぶき的な百花繚乱が、白人のハーレムかぶれものによって詳述されつくされた貴重な記録。こんな本が日本語で読めるというチャンスを逃す手はない。