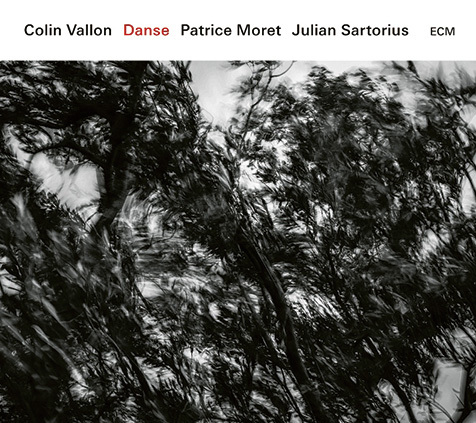

Danse、熱せられた音楽の正体

コリン・ヴァロン・トリオの新譜が届く。このメンバーになって二枚目。2015年の来日前にリリースされた前作では、メンバーのインタープレイの新鮮なアイデアとそのインスピレーションとなるコンポジションのシンプルな佇まいに驚かされた。この 『Danse』でもまた、シンプルながら濃密なアンサンブルを聴かせてくれる。来日時に取材はしたものの、演奏は聴くことができなかったが、トリオの演奏に触れた知人は、ドラマーの演奏にいたく感激したようだった。取材では、三人の音楽的、音量的バランスをイーヴンにすることにとても気を使っているようだったので、先の知人の感想は意外だった。しかし今回のアルバムも徹底して三人の音量的なバランスは実にうまくコントロールされていて、楽曲のシンプルな響きと合間ってとても透明度の高いアンサンブルを楽しむことができる。ある意味、CDは彼らのメタ・フィジカルで現実離れした演奏の域を示すもの、フィジカルな、あらゆる現実を引き受けて成立するのがライヴということだろう。

改めて本作に集められた曲を聴いてみると、等分に分割されたリズムを規則正しく演奏するコリンのピアノが、ベースとドラムの二人によってパルス化されることで全体のアンサンブルが熱を帯びるという設計になっているようだ。タイトル曲である《Danse》と、続く《L’Onde》では、そういう点で彼らのこうしたコンセンサスを前提にした自由なアプローチが披露される。伝統的な演奏スタイルを乗り越えるために構築したスタイルに特徴というものがあるとすれば、常に三人が同時にソロをとり続けるということ、それはソロであり、非ソロであるということだろう。

コリンの美しいタッチに導かれるポスト・アルヴォ・ペルトといっても良いような楽曲のシンプルで美しい響き。そんな淀みのない空間にプリペアードされたピアノの金属音が発せられサウンドに亀裂が入る。