“Jazz As Gradual Process”

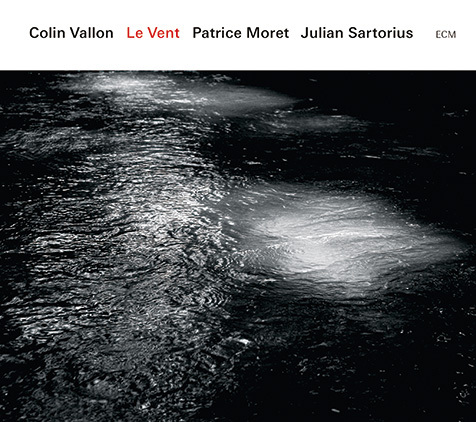

“JAZZTREFFEN 2015”と題されたシリーズ・コンサートがドイツ文化センターのホールで開催された。10月1日から12月5日に渡って5公演が企画され、国内外のアーティストを集め注目を集めた。突然、このフェスにスイスから招聘されたコリン・ヴァロンというピアニストの取材を持ちかけられ予備知識もなく、2014年にECMからリリースされた『Le Vent』を聴いてびっくりした。同時代に、黄金期のビル・エヴァンス・トリオを思わせるようなインタープレイでジャズをアンサンブルするトリオがあったと知って、まったく、本当に驚いた。リー・リトナーのグループでキーボード、ピアノを弾く、ジョン・ビーズリーのピアノ・トリオによるアルバム『Surfacing』以来、なかなか聴こえてこなかったジャズが、コリンのトリオにはあった。

『Le Vent』の前作『Rruga』(2011年)も遡って聴いてみたが、最新作の音は、ドラマーを代えてようやく実現した音楽なのだということがわかった。同時にすでにコリンたちが目指すジャズがどんなものになるかが響き始めていた。

「前作のメンバーでドラマーのサミュエル・レールがマンフレッド・アイヒャーに僕たちの音楽を紹介してくれた。二枚のアルバムに参加しているベーシストのパトリス・モレと三人で長いことリハーサルし、いろんなことを試してきたんだ。ジュリアンと出会って、それまでイメージしていたトリオの音楽がやっとサウンドした。『Le Vent』の出来にはとても満足している」(コリン)

とてもシンプルで繊細な響きは、なんとなくグルジェフの音楽を思わせる。緩やかに変化していくサウンドの表面は、しかし三人の緻密なインタープレイが創り出す。

「お互いの演奏をいかにピュアな感性で受け止められるかが、重要なんだ」(コリン)という。それはウエザー・リポートのジョー・ザヴィヌルがいうところのソロ・非ソロの原理に近いのだろうか。

「ある意味そうだね。それぞれ三人がひとつの音楽・ジャズを作っている、ということなんだ」(コリン)

うまくいくかもしれないし、うまくいかないかもしれない、しかも非常に単純な和声的素材が組み立てる音楽だから、一音の選択ミス、発音のズレがアンサンブルを濁してしまう。そんな即興・演奏の緊張感が三人の耳を研ぎ澄ます。

「だけど演奏しているときはあまり何も考えていない。何度もリハーサルをするけれどもなにか方程式のようなものを見つけようとしているわけじゃない。同じ感じ方ができてるかどうか、それが大切じゃないかな」(ジュリアン)

メンバーがそれぞれ曲を書くのも、三人の感性をうまくトリオとしてなじませるのに必要なことなのだろう。『Le Vent』の一曲目《Juuichi》は、三人がそれぞれの音の影踏みをしているかのような演奏だ。とてもゆっくり進む11拍子の曲はそんな演奏になるよう意図してかかれたのだろうか。

「それはとても綺麗な表現だけど、そうじゃない。この曲は、レディオヘッドとかに影響されて書いたんだ。効果というか、偶然あの演奏がそうなったということなんじゃないかな」(パトリス)

タンゴのようにも聴こえる素晴らしい作品だ。はじめてコリン・ヴァロンのトリオを聴くならまずこの曲を聴くべきだろう。

「三人が同時に即興によって一つの音楽を生成するためにインタープレイしているということは、確かに僕たちの音楽のエッセンスだけど、音色のヴァリエーションを追求するトリオでもあるんだ」(コリン)

プリペアードされたピアノや、どこから聴こえてきたのかわからないサウンドが随所に仕込まれている。こんな繊細なトリオをスタジオで仕上げるのは大変じゃないだろうかと最後に聞いてみた。

「そうだね。今回レコーディングにはマンフレッドはいなかったんだけど、ミックスも終わってスタジオでプレイバックを聴いていたら突然やってきて、彼が何やらいじり始めたんだ。そしたら途端にまったく思いもつかなかった素晴らしい響きがスタジオに立ち込めた。まるで魔法だね」(コリン)

なるほど。そこにも、このトリオの秘密があったんだ。