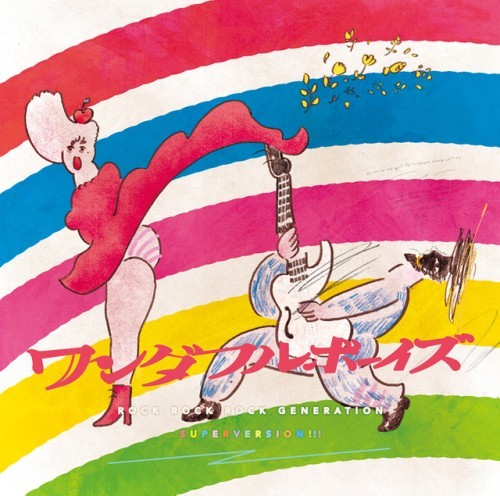

天才バンドのソングライターであり鍵盤奏者/ベーシストでもあるSundayカミデ率いる6人組バンド、ワンダフルボーイズが、3枚目となるフル・アルバム『ロックロックロックジェネレーションSUPERVERSION!!!』をリリースした。同作はライヴ会場限定で発表されていた9曲入りの『ロックロックロックジェネレーション』に、さらに7曲をプラスした全国流通盤となる。

すでに天才バンドのレパートリーとしてもリリースされている〈ロックジェネレーション〉をはじめ、ファンには馴染み深い名曲のリメイク版“夜のベイビーSpecial”“ダラダラ”など、ソウル、ファンク、ヒップホップ、ロックといったさまざまな要素を昇華した〈名曲職人〉としてのSundayカミデのソングライティングが、相変わらず眩い輝きを放つ本作。しかしながら、このアルバムの魅力は、そうした個々の楽曲の輝きだけではない。全16曲という巨大なヴォリュームをまったく長く感じさせない、曲と曲とを1~2分程度のスキットが繋いでいくという構成や、そのなかで描かれる、Sundayカミデ自身の音楽やパーティー・カルチャーとの繋がりを赤裸々に綴った、どこかノスタルジックでロマンチックな世界観。本作は、そうしたアルバム全体が醸し出す物語性やアンビエンスを捉えることによっても見えてくるものがたくさんある、とても作品性が高い一作でもある。

〈ひとつのことを説明するために16曲かかった〉と語ったSundayカミデ。彼は、一体このアルバムに何を閉じ込めたのだろう? Sundayへの単独インタヴューで、その真意に迫った。

音楽を作ることは〈この時代にこんな人たちがいた〉ことを伝え残していく作業

――『ロックロックロックジェネレーションSUPERVERSION!!!』は、ライヴ会場限定盤『ロックロックロックジェネレーション』に7曲をプラスした形ですが、今作が曲と曲とをスキットで繋ぐ構造のアルバムになったのは、どういった理由からなのでしょうか?

Sundayカミデ「会場限定盤も含めてこうだったんですけど、〈作詞作曲:○○、編曲:○○〉みたいな形で言い現わされる、いわゆる〈楽曲〉じゃないところで表現できるものを探していたんですよ。そのためには、スキットが一番手っ取り早いのかなって思ったんです。例えば、8曲目の“birthday”というスキット曲で歌っているAZ(.CATALPA)ちゃんとは昔、一緒にA.S.Pというバンドをやっていたんですけど、彼女が急にワンダフルボーイズのアルバムで歌い出すのっておかしいじゃないですか。でも、スキットならそこに対する自由度がすごくあるし、AZちゃんが歌ってくれることによって、自分のルーツも表現できる。それは、〈ワンダフルボーイズ feat. AZ.CATALPA〉みたいな、いわゆる〈楽曲〉という形ではなく、スキットで表現することが、もっとリアルでわかりやすいと思ったんです」

――〈楽曲〉では描けないものを求めていたのは、〈リアル〉を求めた結果でもある、ということですか?

Sunday「そうですね。今でもAZちゃんは僕のソロ・ライヴで歌ってくれたりするんですけど、AZちゃんだけじゃなくて、このアルバムに参加してくれているFUNKYMICさんとかもそうで。普段、電話して〈今、スタジオ来れる?〉って言ってできるようなことを、スキットでは表現したいと思ったんです」

――もともと、Sundayさんはご自身の音楽を〈マジであった事POP MUSIC〉と表現されていて。今回のアルバムはこれまで以上に〈マジであった事〉……そこにある空気感のようなものを音楽にしたかったということでしょうか。

Sunday「うん、そうですね。今、僕は音楽で生活できているんですけど、より邪念がなくなっていっているんですよ。やっぱりアルバイトしてスタジオ入ってライヴしてっていう生活をしていると、〈曲がもっとよければ〉とか、〈演奏がもっとうまければ〉と思って、そこに邁進していくテンションになるんですよね。それは自分たちの置かれている状況をどうにかして変えたいという気持ちが強いからだと思うんですけど、今は音楽で生活できているから、自分たちの音楽を変えるというよりは、音楽の周りにあるほかのものを変えていかないと状況は変わらない。そうなると、音自体は自分たちの身に起こっていることを表現するのがいいだろうというモードになるんです。なので、今回のアルバムは背伸びせずに〈自分はこんな感じです〉って言えるものになればいいなと思って」

――Sundayさんが奇妙礼太郎さん、テシマコージさんとやられている天才バンドも、1枚のアルバムの中にスタジオ録音とライヴ録音が入っていたりして、すごく不思議なアルバムの構造を持つじゃないですか。そこも理由は近いんですかね?

Sunday「いや、天才バンドは基本的には奇妙くんがすべてを考えて、僕はそれに乗っかっている感じなんです。なのであれは自分もびっくりしています(笑)。スタジオ録音とライヴ録音とライヴDVDと……みたいな、〈こんなアルバム作んねや!?〉って。奇妙くんが試行錯誤していろいろと考えているんだと思うんですけど、天才バンドの場合、僕はそこにどれだけ鋭く乗っかれるか、みたいな感じですね」

――“君が誰かの彼女になりくさっても”などが顕著ですけど、Sundayさんの曲って、1曲1曲に主役感があると思うんです。メロディーもビートも普遍的だし、スケールが大きい。なので、その間に入るスキットを作る作業って、かなり特別なものだったんじゃないですか?

Sunday「いや、そうでもなくて。スキットを作る作業自体は、曲作りとほとんど一緒というか、続いている感じなんです。たとえば5曲目の“南青山CLUB fay”っていうスキットの曲と、その後に続く6曲目の“STORY IN THE HOUSE!!!”は、スタジオにいるバンド・メンバーにコードを言って、〈この1ループで演奏しておいてください。後で行きます〉と伝えておくんです。それで先に演奏してもらっておいて、そこに自分で歌を乗せるっていう感じだったんですけど、“南青山CLUB fay”はただの説明の方がおもしろいなと思って、ナレーションにしたんです。結果的に作り方は一緒だけど、カテゴリーを変えるだけで緩急が付くというか」

――ちなみに、今作では『スローリースローリースローリーナイト』(2013年)に収録されていた“夜のベイビー”が“夜のベイビーSpecial”になって収録されていて、FUNKYMICさんに加えて空きっ腹に酒の田中幸輝さんがラップでフィーチャリングされていますよね。これはどういった経緯で?

Sunday「何故かは知らないんですけど、空きっ腹に酒が〈“夜のベイビー”をカヴァーしていいですか?〉と訊いてきたんですよ。〈全然いいですよ〉って感じだったんですけど、いざ彼らのライヴを観たら、〈この曲、こんなに盛り上がるか?〉っていうぐらい“夜のベイビー”が盛り上がっていて。完全に空きっ腹に酒の曲になっていて……羨ましいなぁって(笑)」

――ははははは(笑)。

Sunday「〈やられた!〉という感じでした。なので、本当は空きっ腹に酒がやっているアレンジで入れたかったんですけど、それはさすがに卑怯かなと思って(笑)、幸輝くんにこっちのアレンジに入ってもらったんです」

――結果として、今回のアルバムは作品のトータリティーで聴かせる、非常にコンセプチュアルなものにも聴こえるんですけど、ご自身としては、アルバムの全体的なコンセプトはどのくらい具体的に考えていたんですか?

Sunday「自分に起こったことを歌詞にしているので、最近あったことを書くか、昔あったことを書くかということの違いだけで、具体的なコンセプトは毎回特に何もないんですよ。ただ、今回はスキットも含めて、昔の頃を思い出して書いている部分が多くを占めている感じですね。例えば“僕らParty in the sun”では、〈Lovesofa〉という、自分が大阪で主宰してきたイヴェントを初めて東京の代官山UNITでやったときのことを歌っているんですけど、そういう2003~2004年くらいの自分を思い出すことがあって。なので、結果としてはその頃の自分もコンセプトになっている部分はあるかもしれないです」

――なるほど。

Sunday「特に〈この部分がバッキバキで!〉とかそういうことではなくて、ひとつのことを説明するのに16曲かかった、という感じもありますね。10数年前の自分のことを歌っているのと同時に、スキットを通して現在の人たちとの関係性や、そのときから付き合っている人たちと今こういう感じであるっていうことを繋げて、それを16曲かけて表現しようとしたというか」

――今作の製作期間中は、2003~2004年のご自身を思い出すことが多かったんですか?

Sunday「いや、人と話しているときに思い出したくらいで、普段はまったく忘れていることなんです。ただ、僕は映画でも『6歳のボクが、大人になるまで。』みたいな、ロードムーヴィー的なものが好きなんですよ。常に過去・現在・未来を明確にしたいというか。昔のことって大体恥ずかしいか苦いかのどちらかだと思うんですけど、それを表現せずに〈もっと未来をよくしよう〉みたいな曲は絶対に書けないと思うんですよ。〈最悪だなぁ〉と思うこともありました、今こうです、将来はこうなったらいいよねって、アルバムを通してそれが全部入っていないと、自分のなかでは気持ち悪いものになってしまうんです。だから、自分の過去に蓋はできないんですよね」

――それは、ソングライターとしてのSundayさんのなかに一貫してある感覚なんですか?

Sunday「そうですね。音楽を作るのは落語とかと一緒で、〈この時代にこんな人たちがいました〉ということを伝え残していく作業だと思うんです。なので、〈あったこと〉をしっかりと音楽に残したい気持ちが強いんですよ。たぶん、みんなそう思っていると思うんですけどね。例えば、後から振り返ってみて〈変なジャンル流行ってたな〉と思うことってあるじゃないですか。〈ランバダって、あれなんやったんやろう?〉とか(笑)」

――ありますね(笑)。

Sunday「でも、それが残っているからこそ〈あれはなんだったんだろう?〉と思えるわけで。音楽はその連続だと思うんですよ。もちろん、若い頃は振り返ることもないし、新しいものを作ろうとしないと可能性は広がらないけど、今は曲にというよりも、出す音やアレンジの面で、10数年前のことを歌えるぐらいのアンサンブルがないといけないなと思っています。それは音楽的な素養やセンスがなければできないし、このアルバムはそこに挑戦した作品でもありますね」