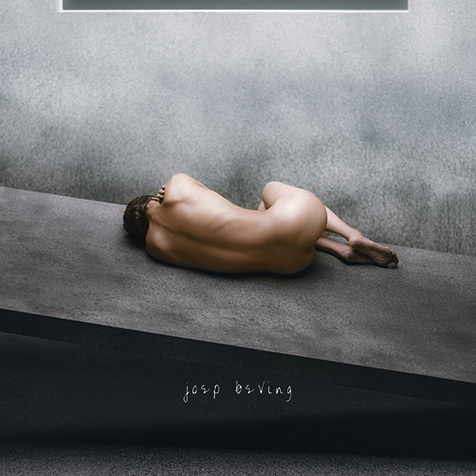

ユップ・ベヴィンのピアノは甘く優しく心地いい。ピアノ一台だけで奏でられる彼の音楽は、Spotifyなどを通して、世界中で大きな反響を呼んでいる。そのSpotifyでの6,000万近くの再生数を引っ提げ、今年、ドイツ・グラモフォンからのデビューも果たした。彼の音楽はポスト・クラシカルとかネオ・クラシカルと呼ばれる音楽で、近年このカテゴリーは日本でもかなり浸透しているが、その中でもピアノを軸にしたものは特に人気が高い。例えば、haruka nakamuraやAkira Kosemuraといった日本人アーティストから、ヘニング・シュミートやチリー・ゴンザレスなどは決して大きなムーヴメントではないが、静かな潮流として完全に定着してきている(このあたりは山本勇樹による書籍「クワイエット・コーナー」に沢山載っている)。

ユップ・ベヴィンに取材するとなった時に僕が思ったのは、その静かで優しいピアノの旋律だけで、言葉を使わずに〈心地よさ〉や〈やさしさ〉や〈癒し〉のようなものをどうやって表現し、リスナーに届けているのだろうということだった。ピアノだけで、どうやってストーリーを生み出し、感情を表現するのだろうかと。世界中で支持されているピアニストは僕の問いに静かにゆっくりと丁寧に、とても美しい言葉で答えてくれた。

〈美しさ〉を使ってより多くの人に響くものを作る

――もともとあなたは音楽院で専門的な音楽教育を受けているんですよね。そもそもどういう学科でしたか。

「ジャズ・ピアノ科のはずだったんですけど、入学した時に僕は全然技術的に巧くなくてね。インプロヴィゼーションはできたんだけど、テクニックはなかったんだ。たまたま一緒に入ったドイツ人の同級生は母親がクラシックのピアニストだったのもあって、テクニックはすごかった。でも、彼はインプロは得意じゃなかったんだよね。そういう生徒たちの中にあって、僕はインプロができるほうだったんだよ。ただ、テクニックを身につけなきゃいけなくて、先生からはずっとツェルニー※の曲を練習させらされてね。それで嫌になってしまったんだ(笑)」

※実用的なピアノ練習曲を数多く残したことで知られる作曲家/ピアニスト。日本ではピアノ学習の必修教則本の名称としてもポピュラー

――さっきインプロの話が出ましたが、あなたの音楽って、聴きようによっては全部即興にも聴こえるし、全部作曲されたものにも聴こえる。実際は即興と作曲の割合はどのくらいですか?

「1枚目の『Solipism』でも2曲、2枚目の『Prehension』でも2曲、レコーディング中に即興で演奏した曲があるけど、それ以外は譜面に書いた曲だね」

――まずはあらかじめ譜面に書くんですね。ちなみに作曲ってどんなやり方でやるんですか?

「たいていはメロディーが最初にあって、そこから曲が生まれていく。例えば人が話しはじめる時にも、まずひとつの言葉が出てきて、それが次の言葉に繋がって、フレーズになって、論理的に話が繋がっていき、最終的に文章のようになるよね。それに近い感じかもしれない。まずメロディーが生まれて、そのメロディーからハーモニーが導き出されてひとつの曲になっていく。ストラクチャーの組み立て方っていう事で言うと、作曲は自分がある種の決断をしなきゃいけない行為なんだよね。ここで曲を発展させてみようとか、ちょっと方向転換してみようとか、ここでオープンになってみようとか、そういう決断が必要だよね。だから、そういう時は思考が伴う。でも、多くの場合はそんなことは考えずにピアノの前に座って、なんとなく鍵盤にタッチしていると意図しない音が聴こえたりして、そこからふっと思うことがあって即興的にアイデアが生まれたりする。そういうことを21回くらいやってれば、だいたい曲が完成するよね」

――きっかけは即興的な行為だったりするんですね。ちなみにあなたが自分の曲について説明しているインタヴューを読んだんですが、誰かのために書いた曲が多いですよね。つまり、自分のためとか、自分が演奏したい、語りたいことっていうよりも、目的が他者にあるのはおもしろいなと思いました。自分の中に浮かんだメロディーや曲をどういうふうに他者のためのものに落とし込んでいくんですか?

「まず、この質問は自分のすべてのプロセスを答えてくれっていうのと同じだってことはわかってほしい。まずピアノっていう一台の楽器で何かをやるわけだから、やれることには限りがあるし、直感に頼っていくしかない部分もある。そのためにどうするかっていうと、エネルギーとか自分の経験とかにチューンインする。その後は流れに任せるしかない部分はあるかな。でも、ひとつ大事にしているのは、なるべく多くの人の心に響くものを作りたいっていうこと。そのためにどうするかっていうと、〈ツール〉っていう言葉が適切かはわからないけど、人に何かを伝えるためには〈美しさ〉というものを使うのがいいんじゃないかと思ったんだよ。その〈美しさ〉の定義を自分なりにいくつか考えてみたんだけど、まず、肉体的に鳥肌が立つものは美しいってことなんだろうなって思った。それでインターバルであるとか、メロディー、波長、イントネーション、ヴェロシティーとか、そういうものから美しさを作るというのを自分の中の定義にしようと思ったんだ」

――なるほど。

「1枚目のアルバム『Solipism』では11曲作ったんだけど、自分が考えていたのは、自分のマインドの中だけのリアリティーについて。一人の人間の中だけのリアリティーだね。なぜかというと、今の時代ってそういう人が多い気がしたから。今って、いろんなものをシャットアウトしている時代だと思うし、デジタルな世界の中で、いろんな社会情勢の中で、テロとか脅威に満ちている時代の中で、みんなシャットアウトして生きている。そんな中で自分が感じていることを、自分以外の人間が同じように感じてくれたらいいなって思ったんだ。自分が考えていることを自分以外の人が感じてくれたら、そこにすごく正しいコネクションが生まれるなって。だから、さっき話したみたいに〈美しさ〉を定義して、それを形にすることができたら、他人にも自然に僕が感じているものを感じてもらえて、僕との間にコネクションが作れるんじゃないかと思ったんだ。どんなに世の中がシャットアウトしていようとも繋がれるんじゃないかって。僕の音楽を通して、自分以上に大きなものに守られる、安らぎや信頼のようなものを感じてもらえたらと思ったんだよ」

――なるほど。

「2枚目の『Prehension』の時はリアリティーっていうものを自分の中だけじゃなくて、もっとズームアウトして、広いところから現実を見てみたいと思ったんだ。〈プリヘンション〉っていう言葉自体はアルフレッド・ノース・ホワイトヘッドという哲学者が提唱した造語なんだよね。現実は有機体によって成立している。だから現実は一つではないし、現実というものは常に変化していくんだと。人間っていうのは必ずしもその変化を意識して生きているわけじゃなくて、意識のないところで生きている。だからこそ人間には生きる責任みたいなものがあるってことを提唱しているんだけど、それを自分の音楽に採り入れようと思ったんだ。曲のタイトルに関しても、現実に対する見方をちょっと違う角度から見てみようというような言葉が多いんだけど、日本に来て思ったのは、日本の人はそのプリヘンション的な感覚をわかっている人が多いような気がしたんだ」

――東洋思想とか、禅とかってことですか?

「そうだね。西洋人にはなかなかそういう現実の捉え方ができていない気がするんだよね。現実の捉え方が固定化されているというか。でも、日本人には自然なことかもしれない。なんとなくわかるだろ?」