宇都宮で結成された4人組バンド、pollyがファースト・フル・アルバム『Clean Clean Clean』をリリースした。バンドのフロントマン、越雲龍馬のフェミニンで繊細なハイトーン・ヴォイスと、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインやライド、コクトー・ツインズ直系のノイジーかつ耽美的なギター・オーケストレーションが高次元で融合した、これまでの彼らの作品から飛躍的に進化を遂げた本作。しかも、昭和のフォーク・ソングからも影響を受けたという、越雲の書く〈和〉なメロディー・ラインもユニークで、他のシューゲイズ〜ドリーム・ポップ・バンドとは一線を画すオリジナリティーを獲得している。

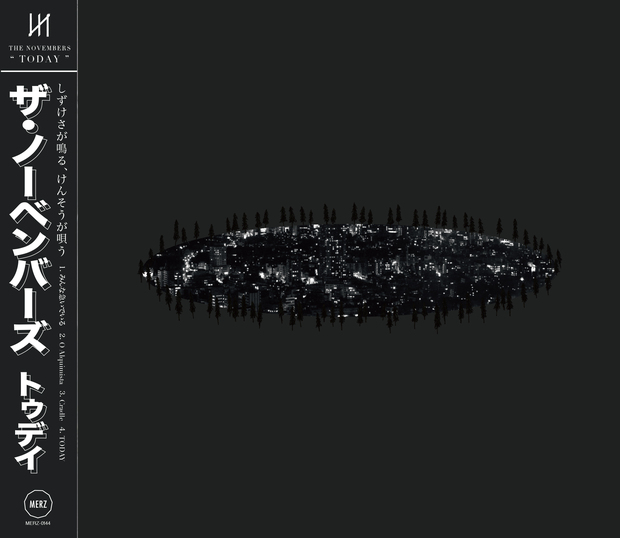

一方、同郷の先輩THE NOVEMBERSも、昨年リリースしたベスト・アルバム『Before Today』以来となるEP『TODAY』を完成させた。バンドの司令塔である小林祐介の、ソングライティングのルーツともいえるL'Arc-en-Cielのカヴァー曲“Cradle”をはじめ、名曲“美しい火”に匹敵するメロディーを持ちながら、制作プロセスもレコーディング方法も、飽くなき実験精神が詰まったリード曲“みんな急いでいる”などエポックメイキングな楽曲を収録。先のベスト盤で10年間のキャリアを総括した彼らにとって、新たなるチャプターの幕開けに相応しい内容といえよう。

そこで今回Mikikiでは、越雲と小林にお互いの作品について語り合ってもらった。2人は2016年7月に開催された、ART-SCHOOLとTHE NOVEMBERSの合同イベント『KINOSHITA NIGHT×首』で共演。本サイトが当時行なった座談会で初めて顔を合わせている。この記事は、その続編でもある。

捻くれているように見えて、その奥底にピュアネスがある

――越雲さんは、THE NOVEMBERSをどう思っていたんですか?

越雲龍馬(polly)「pollyを始める前から一方的に好きで、〈好きなバンドは?〉と訊かれたときは、いつもTHE NOVEMBERSと答えていましたし、ライヴもよく行っていました。初めて聴いたのは高校生の頃。当時はファッションが好きで、モデルの君嶋麻耶さんがTHE NOVEMBERSのことをブログで紹介しているのを読んだのがキッカケです」

――そのときはどう思いました?

越雲「俗にいうJ-Popをずっと聴いていた耳には、もう違和感しかなかったですね。〈なんだこれは?〉って。でもそれがハマってしまう要素でもあって。他のバンドにはない、耽美的なヴィジュアルや音像、歌詞などに心を動かされたんです。それで小林さんのブログを読むようになり、ART-SCHOOLなど小林さんが影響を受けた音楽を知るようになりました」

――小林さんと実際に会ったときは、どんな印象でした?

越雲「単なるファンだったし、当然ライヴなどでしか観たことがなかったから、すごく怖い人なのかと思って最初に会ったときは身構えていました。〈舐められたら嫌だな〉って(笑)。身長も高いですし、ライヴでもすごく迫力があるじゃないですか。でも、前回の座談会でもすごく優しく接してくれて。最初はそのギャップに自分が追いつけなくなってしまいました」

小林祐介(THE NOVEMBERS)「(笑)」

――小林さんは、pollyをどういう経緯で知ったのですか?

小林「僕らTHE NOVEMBERSは結成地が宇都宮なんですけど、誰かから〈同郷出身のバンドがいるよ〉と聞いて。それで彼らのことを知ったんですけど、ライヴなどを観る機会はしばらくなかったんです。ただ、(木下)理樹さん(ART-SCHOOL)が当時、彼らのことをすごく推していて。理樹さんって時折、新しい世代のバンドのことを突発的に熱を入れて推すことがあって、きのこ帝国のときもまさにそうだったんですけど、同じようにpollyに何かを見出していたようですね。それで気になっていたときに合同イベント(『KINOSHITA NIGHT ×首』)の話があり、一緒に取材を受けたりしているうちに、少しずつ交流が生まれていきました」

――初めてライヴを観た時の印象は?

小林「pollyについての少ない情報のなかで僕が勝手に思っていたイメージを、最初のライヴで壊されましたね。越雲くんが捻くれた人間で、面倒臭い奴っていうのは聞いていて(笑)。実際、本当に面倒臭くて捻くれた人がやるライヴって、面倒臭くて捻くれてるだけだと思うんですね。でも、polly、特に越雲くんのステージを観たときには、何かピュアネスのようなものを感じたんですよ。そこで初めて僕は、理樹さんが推していることに合点がいきました」

――〈合点がいった〉というのは?

小林「おそらく理樹さんも、デビュー当時からずっと焦がれているものがピュアなもの、プリミティヴなものだと思うんです。おそらく、それと同じものを、周りは勘違いしているなかでpollyに見出したのかなって」

――越雲さんは、pollyの前にもバンドをやってたんですか?

越雲「やっていました。でもほんと、どうしようもないというか……(笑)。あまり晒したくない過去です。今と音楽性も全然違うし」

――じゃあ、pollyを組んでようやく自分のやりたいことができるようになった?

越雲「うーん、それも今作『Clean Clean Clean』でようやくできたかなっていう感覚ですね。もちろん、バンドを組んで、音楽をやることに対してはずっと喜びを感じてはいたんですけど、出来た音源とか、やってきたライヴに対してはコンプレックスがたくさんあって……。それは何なんだろう?と考えたんですけど、自分が好きでインプットしてきたものを、アウトプットする術を知らなかったと思うんです。探究心に対して、自分の行動が伴っていなかったというか」

――『KINOSHITA NIGHT×首』に出たときは、まだもがいていた?

越雲「もがいてましたね。音楽はやりたいんだけど、どういうものがやりたくて、どういう場所に行きたいのか、まだ自分でも明確になっていなかった時期だったと思います」

――それは小林さんも見ていて感じました?

小林「どことなく。ただ、実際に僕がそれを知ったのは、宇都宮でcinema staffの飯田(瑞規)くんと、弾き語りライヴをやったとき。越雲くんが遊びに来てくれて、その後でいろいろ話したときなんですよね。レコーディングのこと、好きな音楽のこと、現場での人間関係のこと。その時に〈そうかなるほど〉って思いました。あれは去年の4月くらいだっけ?」

越雲「そうですね」

――元々はどんな音楽が好きだったんですか?

越雲「父親がフォーク・ソングが好きで、車に乗るといつもかぐや姫や南こうせつが流れていました。ギターを始めたときも、〈ギターやるならフォーク・ソングからやれ〉と口を酸っぱくするほど言われたんです。そこが僕の音楽的ルーツだと思いますね」

――シューゲイザーやドリーム・ポップ、ポストパンクと呼ばれる音楽を聴くようになったのは?

越雲「2016年頃だから、ほんとつい最近なんです。最初はTHE NOVEMBERSやART-SCHOOLが影響を受けた音楽として知りました。まずはマイ・ブラッディ・ヴァレンタイン。そこから掘っていって、すごくハマったのが、スウェーデンの〈ラグジュアリー〉というレーベルに所属しているウエストカストでした。日本だとPELICAN FUNCLUBや、シューゲイザーではないけどAge Factoryが好きですね」

自分のなかに激しい感情って実はなくて

――では、お互いの新作について語り合ってもらいたいのですが、まずはTHE NOVEMBERSの最新EP『TODAY』。越雲さんは聴いてどんな感想を持ちました?

越雲「小林さん、今回のレコーディングではヴォーカルのダブルトラックってやってないですよね?」

小林「うん、あえてやらなかった」

越雲「そこにまず驚いたのと、〈僕には一生作れないメロディーだな〉って思いました。……いや、というか僕が小林さんの作る音楽に対して、何か言うのはおこがましいというか」

――(笑)。いつ頃からどんな経緯で作り始めたんですか?

小林「今作は、まさにその〈いつ作ったか〉が自分にとっては重要なテーマでした。L'Arc-en-Cielの“Cradle”という楽曲をカヴァーしたんですけど、越雲くんがTHE NOVEMBERSを聴いて〈なんだこれは?〉と違和感を覚えたのと同じように、僕はこの曲を聴いて衝撃を受けたんです。

ラルク自体は小学生のときから好きだったんですけど、“Cradle”を初めて聴いたときは、自分がこの曲をどんな名前の感覚・感情で聴いているのかよくわからなかったんですよ。嬉しいのとも悲しいのとも、怒りとも違う、すごく静かな感情が立ち上がってきて。〈これは一体どういう感情なんだろう〉って思ったことが、自分にとってルーツの一つになっていることを、昨年リリースしたベスト盤『Before Today』を作ったことで初めて気付いたんです」

――初めて気づいたというのは?

小林「あのアルバムを作るにあたって、まず自分たちの楽曲をすべて同じテーブルに並べて聴いてみたんですが、そうやって俯瞰で眺めてみたときに初めてわかったんですよ。自分の根底に流れているのは、“Cradle”を初めて聴いたときの静かな感情だと。THE NOVEMBERSの楽曲は、ラウドだったり僕がシャウトしたりしているから、よく〈激情〉〈エモーショナル〉という言葉で括られるし、自分でもそういった認識も持ってはいたんですけど、おそらく自分のなかにはさほど激しい感情って実はなくて。仮にあっても全然持続しない」

――それはとてもよくわかります。

小林「激しいと言われる曲にしても、なんていうか静かな湖面に石を一つ投げ入れて、だんだん波が増幅されていくような感じなのかなと。今回“Cradle”をカヴァーしたのは、そんな自分の感情に気付いたからなんです。そして、その静かな感情をテーマにした作品を作りたいと思うようになっていきました。決してフル・アルバムじゃなくて、小品として作れたらいいなと思ったのがはじまりだったんです」

――タイトルも、ベスト盤『Before Today』の次だから〈TODAY〉と。

小林「はい(笑)。そういう言葉遊びのようなアイデアは昨年からあって。で、今の自分の静かな感情がより具体的なカタチになっていったキッカケは、2011年の『To (melt into)』というアルバムだったんですけど、その直前にソロ名義で出した“アルケミスト”も分岐点だったんです。なので、それもちゃんとTHE NOVEMBERS名義で形にしておきたいと“O Alquimista”と名前を変えて再録して」

――リード曲“みんな急いでいる”は、どのように出来上がったのですか?

小林「元々はこの曲が〈TODAY〉というタイトルになる予定だったんです。というのもこの曲は、日々移ろっていく思いを反映させながら、毎日姿を変えていったためにいろんなパターンがあるんです。アレンジもメロディーも歌詞も、毎日変わっていって。〈今日この瞬間にしか出来ないものをやりたい〉、つまり〈TODAY〉という言葉そのものがコンセプトになっていったんですよね。

そこで、どこをゴールにしようか悩んでいたんですけど、最終的に締め切りが来るじゃないですか(笑)。そこで出来たものをもう完成形と決めました。つまり、今この瞬間にしか出来ないものを日々集積していき、最後はドキュメント的に収録できたら、それがこの〈TODAY〉というコンセプトの正解なんじゃないかなと。だから、レコーディング当日はすごく自然な状態で臨めましたね」

――すごい。12年間、毎年同じキャストで撮影し、〈今、この瞬間の連続のなかで人は生きている〉ということをテーマにしたリチャード・リンクレイター監督の映画「6才のボクが、大人になるまで」(2014年)を思い出しました。とても実験的な試みですよね。しかも、出来上がった曲はTHE NOVEMBERSが次のフェーズに入ったことを証明するような素晴らしい内容です。

小林「ありがとうございます」