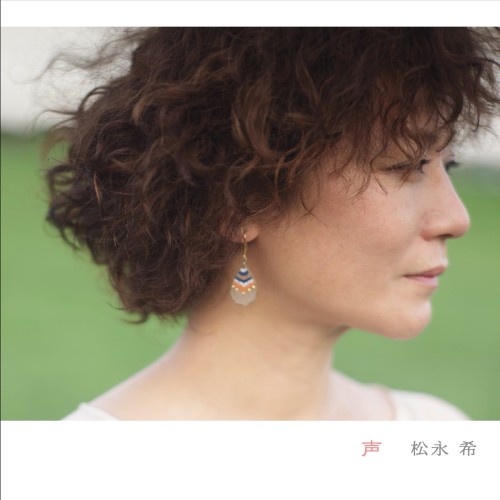

ひとつひとつの言葉がすっと心のなかに染み渡り、聴き進めるうちにじんわりと身体が温まってくるようなアルバムである。日本語の歌としての普遍性を宿しつつも、2019年の音楽としての生々しさもある――松永希の『声』は、そんなアルバムだ。たとえ彼女のこれまでのキャリアを知らなかったとしても、その歌の力には誰もが心揺さぶられることだろう。

松永希は90年代末、駒沢裕城(元はちみつぱい)や横澤龍太郎、勝俣伸吾(共に元チャクラ)、そして後に夫となる松永孝義(元MUTE BEAT)とのバンド、リングリンクスのヴォーカリストとしてデビュー。2000年初頭に解散するまでに3枚のアルバムを残したこのバンドで東京最果ての地である小笠原諸島の古謡(伝承歌)に取り組んだほか、松永孝義のソロ・アルバム『The Main Man』(2004年)にも参加。ほか、山内雄喜がプロデュースするハワイアン・コーラス・グループ、アロハ・シスターズなど各所で伸びやかな歌声を聴かせてきたが、2012年7月に松永孝義が54歳の若さで死去。その喪失感から長期間の活動休止を余儀なくされた。

彼女にとってファースト・ソロ・アルバムとなる本作『声』は、中川五郎のアルバム・プロデュースなども手掛けるギタリスト・今井忍やパスカルズのロケット・マツなど、さまざまな人々のサポートによってふたたびステージに戻ってきた彼女の再起を意味する作品でもある。優しくて強く、古くて新しい日本語のアルバム『声』。本作に至るまでの歩みを松永希に振り返ってもらった。

小笠原古謡との出会いは大きかった

――人前で歌いはじめたのは96年にリングリンクスに加入してからだとか。

「そうなんですよ。当時、新百合ケ丘のTHE SHOP※という喫茶店でアルバイトをしてたんですけど、そこのマスターがリングリンクスのリーダーだった横澤龍太郎さんと一緒にHOLD UPっていうバンドを昔やってたんですね。その縁でリングリンクスが始まるときに歌うことになったんです。私はそのころ新百合ケ丘にある日本映画学校の俳優科を中退した直後で、自然とTHE SHOPでバイトするようになったんです。当時は小劇場で舞台に出させてもらったり、バイトでスタントマンをやったこともありました(笑)」

※名前の由来はザ・バンドから。道路拡張のため同駅の反対側に移転後、惜しまれながら閉店したが、松永も当時共に勤務した同店のスタッフ・渕上零が場所を引き継ぐ形で、2004年よりBar Chit Chatとして営業中

――じゃあ、音楽にはそれほど関心があるわけではなかったんですか?

「普通に歌謡曲で育ちましたし、マニアックな感じではなかったですね。(シンガー・ソングライターの)畠山美由紀が映画学校の同級生なんですけど、彼女は当時からすごく音楽のことを詳しかったので、いろいろと教えてもらいました。ただ、自分で何かを始めようという感じではなかった。だから、リングリンクスに入ったときも、メンバーがどれぐらいすごい人たちなのかまるでわかってなかったんですよ(笑)」

――それにしても、なぜそれまで歌ったこともなかった希さんにヴォーカリストとして声がかかったんでしょうか。

「小劇場でいろいろやってたんですけど、うだつが上がらなくて、ずっとバイトをやってたんですよ。そんなときに(のちにリングリンクスのファースト・アルバムに収録されることになる)“春のような”という歌が突然出来たんです。それまで作曲なんてしたことなかったのに。それをTHE SHOPのマスターに聴いてもらったら、店に来る人たちにも聴かせてくれたんですね。そのなかのひとりに横澤さんがいたんです」

――突然出来たというのは、〈歌が降りてきた〉という感覚だったんですか?

「嘘っぽいエピソードだけど、本当なんですよ(笑)。説明のしようがないというか。自分で歌ったときに〈わりといい声かも?〉と思ったのは確かですね。厚かましいかもしれないけど(笑)」

――今回のアルバムのライナーノーツで原マスミさんが希さんの発声を絶賛してますよね。初めて歌声を聴いたときに〈発声法としてのスキルが60年歌っているベテランのそれだった〉と。希さんの自然な発声はどこからきたものなんですか?

「別に何もやってないんですよ。普通に練習してるぐらいで、ボイトレもやったことなくて。昔の歌を聴くともうちょっと口先で歌ってる感じというか、お腹から出てない声だとは思いますね。『小笠原古謡集』(リングリンクスの99年作)ぐらいまではただ一生懸命歌ってる感じだったけど、いまは全身で歌おうという意識を持って歌ってます。上手になったかどうかはわからないけど、前よりはいくらか気持ちを乗せて歌えるようになったのかな」

――気持ちを乗せていくといっても、希さんの歌は過剰にエモーショナルなものではなくて、むしろ淡々と歌うようなところがありますよね。

「それぞれの曲によって世界がありますからね。私の場合は人が作った曲やカヴァーを歌うことも多いので、その曲の登場人物になりきって歌うことも好きなんです。今回のアルバムでいえば(LOVEJOYのカヴァーである)“君の名を呼ぶとき”なんかはドラマのある曲なので、その世界に入り込んで歌えるので楽しいんですよね」

――活動を始めた当初は〈自分の歌を歌いたい〉というシンガー・ソングライター的欲求はあまりなかった?

「やりはじめるなかで芽生えてきた感じですよね。自分の曲を歌うのは楽しいし、それもやりたい、と。でも、小笠原古謡を歌いはじめてから、自分の曲であることのこだわりがなくなってきたんです。いいと思う歌であれば、自分の曲でもカヴァーでもいいんじゃないかって」

――改めてですが、この『小笠原古謡集』というリングリンクスのアルバムは素晴らしいですよね。小笠原の古謡をこういう形で記録した作品はそれまでほとんどなかったですし。

「これは自信があるんですよ(笑)。当時は(小笠原古謡の歌い手である)大平京子さんたちがアカペラで歌ったカセットテープしかなかったんです。古謡といっても、たとえば民謡のように師匠がいて目を光らせているようなものだったら私はやらなかったと思う。恐れ多いというかね。でも、小笠原古謡は決して歴史が古いものじゃないし、90年代末の段階で忘れ去られつつあって、誰が歌っても許されるような状況だったんです」

――そもそもどういうきっかけで小笠原に?

「リングリンクスの活動でちょっと疲れちゃったところがあって、どこか他の場所に行こうと思って小笠原に行ったんですね。それほど関心もなかったんですけど、行ってみたらすごくのんびりしてて。小笠原は海も山も素晴らしいんですけど、あそこは人が魅力的なんですよ。おもしろい人がたくさんいるんです」

――歌もおもしろいですよね。小笠原はミクロネシアと日本の中継地点だった場所だけに、両方の要素が入り混じっている。小笠原でこんな歌が歌い継がれてきたなんて、いまだに知らない人も結構いると思います。

「そうですよね。私としても小笠原の歌との出会いは大きかった。細々とでも活動を続けてこれたのは、小笠原古謡があったからだと思います」

初めは〈これを歌えっていうの?〉という気持ちだった

――2012年7月には夫である松永孝義さんが亡くなられますが、1年以上は歌を歌う気持ちにもならなかったそうですね。

「彼が癌になったことがわかったときに自分の音楽活動自体はほとんどやめてしまったんですよ。亡くなってからは歌どころじゃないというか、食べることも笑うこともできなくなっちゃって……周りのみんなにもだいぶ心配をかけました」

――見るに見かねた馴染みの東京・下北沢のライヴハウスであるラ・カーニャのマスターがリハーサルをセッティングし、それが活動再開のきっかけになったそうですが、それはいつぐらいの時期だったんですか?

「1年以上経ってからですよね。その前に、原マスミさんが今回のアルバムにも入っている“声”という曲を作って送ってくれたんですけど、しばらく封筒を開けることもできなかった」

――この曲の歌詞は当時の希さんの心境そのままですよね。〈声を聞きたいな〉という歌詞を歌うこと自体辛かったのではないかと思うのですが。

「最初は〈これを歌えっていうの?〉という驚きがありましたよ。ようやくライヴで歌えるようになっても、ほとんどのお客さんは私の近況を知ってるから、涙ぐんで聴いているんですよね。それを見て、〈これでいいんだろうか?〉という気持ちがありました。でも、私個人のことだけじゃなくて、誰しもが経験するものがここに入っているんですよね。そういう普遍性がある歌だと思います」

声を聞きたいな 声を聞きたいな あなたの声を あの声を(“声” 歌詞冒頭)

――活動休止後、そのまま音楽活動をやめようとは思わなかった?

「それまでハイペースで活動していた人ならそう思ったかもしれませんね。のんびりやっていたので、のんびり再開してみるかという感じでした。あと、みんなで音を出すこと自体楽しかったんですよ」

――リハーサル自体が社会復帰のリハビリにもなったわけですね。

「そうかもしれないですね。それ以前は松永が私のバックでベースを弾いていたわけじゃないですか。不在感を感じて寂しいという気持ちもあったんですけど、そういう感覚を感じられることも嬉しかったんです」

――では、今回のアルバムの制作が本格的にスタートしたのはいつごろだったんですか?

「アルバムを作るかどうかは別にして、まずは“声”と“ひみつ”の2曲を忍さんとロケット・マツさんと録ったんですよ。それが一昨年の6月。みんな優しいんですよ。〈とりあえず録ってみようよ〉って。録ったものを聴いてみて、〈これで大丈夫かも〉と思えたんです。それで他の曲も録ってみようと」

――プロデューサーの今井忍さんとサウンド面で話し合っていたことはあったんですか?

「ライヴでは長年一緒にやってきたので、それをほぼそのまま録ろうと。レコーディングに向けた練習もほとんどやってないんですよ。ただ、全体のバランスについてはヴォーカルだけが大きいんじゃなくて、一体感のある音にしたかったので、その点は忍さんにお願いしましたね。ソロ名義なんだけど、バンドみたいなものなんで」

――すごく言葉が聴こえてくる歌ですよね。歌詞カードを見なくても、ひとつひとつの言葉がちゃんと入ってくる。

「ありがとうございます。できるだけはっきり歌おうという意識はあるんですよ。子供のころから歌謡曲が好きだったことが関係しているのかな。美空ひばりが大好きでしたね」

――そうなんですか。でも、美空ひばり世代ではないですよね。

「3、4歳のころ、ひばりちゃんのコンサートに行って花束を渡したことがあるんですよ(笑)。祖母の知り合いのおばさんが大ファンで、コンサートに連れていってくれたんですね。何度かコンサートを観にいったし、ウチにレコードもたくさんあった。だから、歌手=ひばりちゃんなんですよ、私のなかでは」

――ひばりさんって晩年のイメージから演歌歌手と思われがちですけど、ジャズやラテン、リズム歌謡にも積極的にチャレンジしていて、ジャンル横断型の歌い手ですよね。そこが希さんにも通じる気もします。

「だったら嬉しいけど、アハハ。ちょっとおこがましすぎるかな(笑)」

喜びと悲しみをひとつの風景のなかで描く、〈のんちゃん風の遠近法〉

――歌詞についてはいかがですか。時代を超えた普遍的な言葉を選んでいるような感じがするのですが。

「あまり時代を限定しない言葉を選ぶ傾向はあるかもしれませんね。でも、曲を作りはじめるときにイメージしているのは自分が体験したものや見てきた風景を元にすることが多いんですけどね」

――1曲目の“その青”をはじめとして、ここに出てくる〈海〉はすべて小笠原の海をイメージしているそうですね。

「そうですね。松永が私の曲を表現するとき、〈のんちゃん風の遠近法があるよね〉と言ってくれたことがあったんですよ。自分の心とその反対にあるものを、自分の遠近法で一緒にしちゃうというか。喜びと悲しみをひとつの風景のなかで書く感覚。嬉しいことも悲しいことも表裏一体ですからね」

――なるほどね。確かに希さんの歌詞ってすごくシンプルだけど、その奥には豊かなニュアンスが潜んでいますよね。そこに唱歌みたいな感覚も受けるんですよ。“その青”も“椰子の実”(島崎藤村作詞)の現代版みたいな感じがする。

「ああ、唱歌も好きです。小笠原古謡にも通じるところがありますよね。やっぱり素朴なものが好きなのかな。あと、言葉に関しては高田渡さんの影響も大きいと思います。ずいぶん飲みに連れていっていただきましたし」

――生前の西岡恭蔵さんとも交流がありましたよね。

「そうですね。でも、お会いしてから1年ぐらいで亡くなっちゃって。その間一緒にライヴをやらせていただいたり、すごくお世話になりました。恭蔵さんの歌には爽やかな豪快さがあるんですよね。あと、すごくバンドを大事にしていた。がんばれってずいぶん励ましてももらいました。そういう先輩方の影響が出てると思いますね」

――“二人の心さえ”はちょっとジャズ的な雰囲気もある洒落た曲ですけど、榎本健一が主演した映画「エノケンの千萬長者」(1936年)の挿入歌だったそうですね。

「お洒落な昔の歌を探しているなかでこの曲を知ったんですよ。原曲が誰かは調べてもわからなかったんだけど、すごくいい曲ですよね。歌詞の適当さがたまらなく好きなんです(笑)」

――“フラフラ”のブルージーな歌唱もすごくいいですよね。

「中年女に捧げるブルースにしたかったんですけど、やっていくうちに自分の応援歌みたいになっちゃった。それはそれでいいかなと思って。サックス/クラリネットのアンドウ(ケンジロウ)くんが入ったころの曲なんで、賑やかにやってみました。でも、なんか悲しみみたいなのがあるんですよね、この曲」

――ラストの“声”から“かなたへ”の流れが素晴らしいですよね。“かなたへ”は以前とあるお寺からの依頼を受け、般若心経をテーマに作ったものだそうですが、“声”で喪失感を抱えていた者が“かなたへ”で救われていくという流れになっていてとても感動しました。

「ありがとうございます。実はこの曲順、私の親友に考えてもらったんです(笑)」

――えっ、そうなんですか。

「そうそう。彼女が言うには、〈最後まで聴いたあと、頭に戻って聴いてみたくなるような曲順にしておいたから〉ってことみたいで(笑)。ちょっとこの流れは重いかなと思ったんですけど、親友がそう言うんだったらこれがいいかと思って。最初はいろんなこだわりがあったんですよ。でも、みんなで一緒に作っていくなかで、私だけのものじゃなくなってきた。みんなのものだし、任せるところは任せようと思ったんですね。その意味でも、まさに仲間みんなで作ったアルバムという感じなんです」

――自分のこととして引き寄せて聴ける作品ですよね。喪失感を抱えている人にとっては、救いになるんじゃないかと。こういう表現をするとちょっと安っぽいかもしれないけど、本当にそう思うんですよ。

「うん、少しでも救いになるといいですね。無理に立ち直ろうとせず、悲しみに包まれてもいいと思いますし。そういう聴き方もあるんじゃないかな」

Live Information

松永希ファーストソロアルバム「声」発売記念Live!

2019年3月29日(金)東京・吉祥寺 MANDA-LA2

開場/開演:18:30/19:30

出演:松永希、今井忍、ロケット・マツ、アンドウケンジロウ

ゲスト:楠均、岡嶋善文

スペシャル・ゲスト:原マスミ

チケット:前売り3,500円/当日3,800円(共に+1ドリンクオーダー)

予約:MANDA-LA2(予約フォームはこちら)

恭蔵とKUROの音楽祭り2019~アフリカの月~

2019年4月6日(土)三重・志摩市志摩文化会館 大ホール

開場:13:00

チケット:前売3,000円/当日3,500円(1月19日~)

一部:13:30~「君の住む町に~FANLIVE~」

二部:17:00~ コンサート

出演:大塚まさじ、ながいよう、長田TACO和承、秋本節、井山あきのり、岡島BUN、松永希

映像:糸川耀史